認知症かどうかが問題ではない

2016年11月12日 社会の問題

『認知機能チェック 厳格化、課題多く 来春、改正道交法施行

横浜市港南区で十月、小学一年生の男児が亡くなった事故に続き、今月に入り栃木県の大学病院や都内のコンビニでいずれも八十代のドライバーによる事故が相次いだ。来年三月には、高齢ドライバーの認知機能のチェックを厳しくする改正道路交通法が施行される。医師の診断を必要とする人の大幅増加が見込まれ、医療体制不足が懸念されるほか、免許が取り消されて交通手段を失った高齢者の暮らしを不安視する声もある。

「どこを走ったのか覚えていない」。十月二十八日朝、横浜市港南区で登校中の小学生の列に突っ込み、一年生の男児を死亡させた男(87)=自動車運転処罰法違反(過失致死傷)容疑で逮捕=は、警察にこう話したという。供述が二転三転していることなどから、横浜地検は今月十一日、認知機能が事故に影響したのかどうかを調べるため、男を鑑定留置にした。

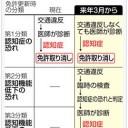

社会の高齢化が進む中、警察庁は二〇〇九年、七十五歳以上の高齢者の免許更新時の認知機能検査を行い、「認知症の恐れがある」(第一分類)、「認知機能低下の恐れがある」(第二分類)、「低下の恐れがない」(第三分類)とする制度を導入。第一分類の人が信号無視などの交通違反を犯し、医師が認知症と診断すれば、免許取り消し処分にしてきた。

しかし、七十五歳以上の運転手が昨年一年間、より過失が重い第一当事者となった死亡事故(四百五十八件)を分析すると、免許更新時に第一分類とされた人は三十一人にとどまる一方、第二分類が百八十一人と四割近いことが判明。医療関係者によると、認知機能は急激に低下することもあり、横浜市で事故を起こした男も、三年前の免許更新時の検査では問題がないとされていた。

このため「免許更新時でなくても、高齢運転者の現状をタイムリーに把握する必要がある」(警察庁運転免許課の佐藤昭一理事官)と、認知機能のチェックを強化した改正道交法が来年三月に施行される。第一分類とされた人には、交通違反がなくてもすぐに医師の診断を受けさせるほか、第二分類以下でも違反があれば検査を受けさせ、認知症と診断されれば免許を取り消す。

ただ、課題も残る。昨年一年間に第一分類とされた人は約五万人。認知症専門医で八千代病院(愛知県安城市)の川畑信也認知症疾患医療センター長は「認知症の診断には一人あたり半日かかる。過疎地ほど車の必要性が高く診断の需要があるが、診ることのできる専門医は少ない」と医療体制の不十分さを指摘。

さらに「『診断で免許を取り消された』と医師が裁判で訴えられたり、『認知症を見過ごした』と事故の遺族から訴えられる可能性もある」と懸念する。

また「免許を取り上げれば、郊外に住む人の暮らしが著しく不自由になる」(佐藤理事官)ため、免許取り消し後の交通をどう確保するかも重要だ。

<75歳以上の高齢者の認知機能検査> 免許更新時に日付を聞いたり、絵を見せたりして、記憶を確認するテストを実施。49点未満は「認知症の恐れがある」(第一分類)、49点以上76点未満は「認知機能低下の恐れがある」(第二分類)、76点以上は「認知機能低下の恐れがない」(第三分類)とされる。昨年の検査で第一分類は約5万人、第二分類は約50万人、第三分類は約107万人。』

認知症は確かに運転には適さないが,アクセルとブレーキの踏み間違いが認知症と関連しているかどうかは疑わしい.運転に適する認知機能があるかどうかなんて医師でなくても見極めることが出来るだろう.80歳以上の運転者は免許の更新を1年ごとにするというのもいいのではないだろうか.

脳血管障害や癲癇の患者さんが運転免許の更新の時に認知機能や癲癇発作の可能性について意見書を提出しなければならず,外来に持ってくることが最近は以前より多くなった.認知症があるかどうかとか,癲癇発作の起きる可能性があるかどうかを選択肢から選んで回答するようになっているのだが,認知症とは言えなくとも運転はやめたほうがいいような人もいるし,癲癇発作が今後2年以内に起きそうもない癲癇患者というのはかなり少ないのが実態だろう.

つまり,明らかな認知症患者と癲癇発作を繰り返しているような患者以外については実際に免許を停止するのは難しいのではないかと思う.そもそも意見書を出してもその後どういう理由で免許が停止されたり発行されたりしたというフィードバックも来ないのである.それなのに意見書を書かされた挙句に,これはもし免許が発行されると心配だという患者さんには家族に更新しないように話したりしているのだから時間が足りなくなるのである.

はっきり言って運転免許に関しては健康保険ではなく自費で認知機能検査を受けてもらうようにすべきだろうし,それは公安委員会の嘱託医にでもやってもらったほうがいいだろう.これから80歳以上の運転者はさらに増えるのだろうから,今までのようなやり方では事故がさらに増えると考えて改正道交法を改正したのだろうが,運転免許のための認知機能の検査を一般病院に任せるのはいい加減やめてもらいたいものだ.

横浜市港南区で十月、小学一年生の男児が亡くなった事故に続き、今月に入り栃木県の大学病院や都内のコンビニでいずれも八十代のドライバーによる事故が相次いだ。来年三月には、高齢ドライバーの認知機能のチェックを厳しくする改正道路交通法が施行される。医師の診断を必要とする人の大幅増加が見込まれ、医療体制不足が懸念されるほか、免許が取り消されて交通手段を失った高齢者の暮らしを不安視する声もある。

「どこを走ったのか覚えていない」。十月二十八日朝、横浜市港南区で登校中の小学生の列に突っ込み、一年生の男児を死亡させた男(87)=自動車運転処罰法違反(過失致死傷)容疑で逮捕=は、警察にこう話したという。供述が二転三転していることなどから、横浜地検は今月十一日、認知機能が事故に影響したのかどうかを調べるため、男を鑑定留置にした。

社会の高齢化が進む中、警察庁は二〇〇九年、七十五歳以上の高齢者の免許更新時の認知機能検査を行い、「認知症の恐れがある」(第一分類)、「認知機能低下の恐れがある」(第二分類)、「低下の恐れがない」(第三分類)とする制度を導入。第一分類の人が信号無視などの交通違反を犯し、医師が認知症と診断すれば、免許取り消し処分にしてきた。

しかし、七十五歳以上の運転手が昨年一年間、より過失が重い第一当事者となった死亡事故(四百五十八件)を分析すると、免許更新時に第一分類とされた人は三十一人にとどまる一方、第二分類が百八十一人と四割近いことが判明。医療関係者によると、認知機能は急激に低下することもあり、横浜市で事故を起こした男も、三年前の免許更新時の検査では問題がないとされていた。

このため「免許更新時でなくても、高齢運転者の現状をタイムリーに把握する必要がある」(警察庁運転免許課の佐藤昭一理事官)と、認知機能のチェックを強化した改正道交法が来年三月に施行される。第一分類とされた人には、交通違反がなくてもすぐに医師の診断を受けさせるほか、第二分類以下でも違反があれば検査を受けさせ、認知症と診断されれば免許を取り消す。

ただ、課題も残る。昨年一年間に第一分類とされた人は約五万人。認知症専門医で八千代病院(愛知県安城市)の川畑信也認知症疾患医療センター長は「認知症の診断には一人あたり半日かかる。過疎地ほど車の必要性が高く診断の需要があるが、診ることのできる専門医は少ない」と医療体制の不十分さを指摘。

さらに「『診断で免許を取り消された』と医師が裁判で訴えられたり、『認知症を見過ごした』と事故の遺族から訴えられる可能性もある」と懸念する。

また「免許を取り上げれば、郊外に住む人の暮らしが著しく不自由になる」(佐藤理事官)ため、免許取り消し後の交通をどう確保するかも重要だ。

<75歳以上の高齢者の認知機能検査> 免許更新時に日付を聞いたり、絵を見せたりして、記憶を確認するテストを実施。49点未満は「認知症の恐れがある」(第一分類)、49点以上76点未満は「認知機能低下の恐れがある」(第二分類)、76点以上は「認知機能低下の恐れがない」(第三分類)とされる。昨年の検査で第一分類は約5万人、第二分類は約50万人、第三分類は約107万人。』

認知症は確かに運転には適さないが,アクセルとブレーキの踏み間違いが認知症と関連しているかどうかは疑わしい.運転に適する認知機能があるかどうかなんて医師でなくても見極めることが出来るだろう.80歳以上の運転者は免許の更新を1年ごとにするというのもいいのではないだろうか.

脳血管障害や癲癇の患者さんが運転免許の更新の時に認知機能や癲癇発作の可能性について意見書を提出しなければならず,外来に持ってくることが最近は以前より多くなった.認知症があるかどうかとか,癲癇発作の起きる可能性があるかどうかを選択肢から選んで回答するようになっているのだが,認知症とは言えなくとも運転はやめたほうがいいような人もいるし,癲癇発作が今後2年以内に起きそうもない癲癇患者というのはかなり少ないのが実態だろう.

つまり,明らかな認知症患者と癲癇発作を繰り返しているような患者以外については実際に免許を停止するのは難しいのではないかと思う.そもそも意見書を出してもその後どういう理由で免許が停止されたり発行されたりしたというフィードバックも来ないのである.それなのに意見書を書かされた挙句に,これはもし免許が発行されると心配だという患者さんには家族に更新しないように話したりしているのだから時間が足りなくなるのである.

はっきり言って運転免許に関しては健康保険ではなく自費で認知機能検査を受けてもらうようにすべきだろうし,それは公安委員会の嘱託医にでもやってもらったほうがいいだろう.これから80歳以上の運転者はさらに増えるのだろうから,今までのようなやり方では事故がさらに増えると考えて改正道交法を改正したのだろうが,運転免許のための認知機能の検査を一般病院に任せるのはいい加減やめてもらいたいものだ.

『NHK受信料訴訟 最高裁が初判断へ 一、二審は支払い命令

最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は二日、テレビを持ちながら受信契約を拒否した男性にNHKが受信料を求めた訴訟の審理を、大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。受信契約がどう成立するかや、受信料制度を定めた放送法の規定の合憲性について、大法廷が来年中に初の判断を示すとみられる。

受信料の支払い義務がある世帯のうち未契約は約二割に上るとみられ、判断はNHKの徴収実務に大きな影響を与えそうだ。

争われているのは「テレビの設置者は受信契約をしなければならない」とする放送法六四条一項の解釈。男性は、手続きをしていないので契約は成立せず、受信料を支払う必要はないと主張。放送法は契約する自由を制限しており違憲だとも訴えている。

これに対しNHKは、契約はNHKが求めた時点で成立し、その時点から支払い義務が生じると解釈されると指摘。仮にこの主張が認められないとしても、裁判所が契約の締結を命じるべきだとしている。

同種の訴訟では、受信料支払いを命じる判断が定着しているが、最高裁は判決で明確な基準を示す必要があると判断したとみられる。(1)何によって契約が成立するか(2)放送法の合憲性(3)拒否していた場合にいつから受信料の支払い義務を負うか-などについて判例を示す見通しだ。

一、二審判決によると、男性は東京都在住。二〇一一年九月、NHKは男性宅に受信契約締結の申込書を送ったが、男性は拒否した。

一審東京地裁判決は、申込書が届いた時点では契約が成立しないと指摘する一方、放送法の規定は「テレビ設置者に放送費用を分担させるものだ」として、契約締結と受信料約二十万円の支払いを男性に命じた。二審東京高裁も支持した。

NHKは大法廷回付について「最高裁でもこれまでの主張を述べていきたい」とコメントした。』

争点が契約の自由ということであれば,憲法を守る立場の最高裁はそれを尊重せざるを得ないだろうし,税金で運営され国家公務員が仕事をしているのでもないのに法律で収益が保証されるような企業が存在するというのは自由主義の世界では普通に考えておかしな話だろう.日本で最初に自動車を作ったのはトヨタだからトヨタに使用料を払わなければならないという法律があったらどう思うだろうか.

今やテレビはテレビ放送を見るためだけの機器でもないし,テレビやラジオだけが映像や音声を世界に伝えるための手段でもなくなっているから放送法の規定自体が時代遅れだと思うのだが,テレビ放送を守るためにNHKだけを特別扱いして税金以外に国民に負担を強いるというのが放送法の目的だというなら,もはやNHKの受信料は形を変えた税金と考えるしかないだろう.

戦時中にあった大本営発表への反省なのか,NHKは国民によって運営される放送局だからこそ存在価値があるという大義名分をNHKは主張したいのだろうが,今やNHK自体が政治家の影響力を受けすぎていると思われているのだから,NHKを選択しないという選択肢があってもいいように思うし,ネットに接続しているだけでNHKの受信料が発生するなんてのは論外である.

そういった選択の自由もなく,疑問を自分で考えることをやめて多数に従うということこそ情報に操作されるということなのだが,毎日NHKだけを見ていたらそんなこともわからなくなることだろう.そろそろNHKは分割して有料の趣味・娯楽放送と税金で運営する教育放送に分けた方がいいと思うのだがどうだろうか.政府の都合ばかりを放送する政府官庁専用放送なんていうのもあればわかりやすくてむしろ面白いのではないだろうか.

来年中には結論が出るらしいが,優秀な最高裁の判事さんたちには情報技術の進化を考慮に入れた上で放送法とNHKのあり方に一石を投じるような判決を期待したいと思う.

最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は二日、テレビを持ちながら受信契約を拒否した男性にNHKが受信料を求めた訴訟の審理を、大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。受信契約がどう成立するかや、受信料制度を定めた放送法の規定の合憲性について、大法廷が来年中に初の判断を示すとみられる。

受信料の支払い義務がある世帯のうち未契約は約二割に上るとみられ、判断はNHKの徴収実務に大きな影響を与えそうだ。

争われているのは「テレビの設置者は受信契約をしなければならない」とする放送法六四条一項の解釈。男性は、手続きをしていないので契約は成立せず、受信料を支払う必要はないと主張。放送法は契約する自由を制限しており違憲だとも訴えている。

これに対しNHKは、契約はNHKが求めた時点で成立し、その時点から支払い義務が生じると解釈されると指摘。仮にこの主張が認められないとしても、裁判所が契約の締結を命じるべきだとしている。

同種の訴訟では、受信料支払いを命じる判断が定着しているが、最高裁は判決で明確な基準を示す必要があると判断したとみられる。(1)何によって契約が成立するか(2)放送法の合憲性(3)拒否していた場合にいつから受信料の支払い義務を負うか-などについて判例を示す見通しだ。

一、二審判決によると、男性は東京都在住。二〇一一年九月、NHKは男性宅に受信契約締結の申込書を送ったが、男性は拒否した。

一審東京地裁判決は、申込書が届いた時点では契約が成立しないと指摘する一方、放送法の規定は「テレビ設置者に放送費用を分担させるものだ」として、契約締結と受信料約二十万円の支払いを男性に命じた。二審東京高裁も支持した。

NHKは大法廷回付について「最高裁でもこれまでの主張を述べていきたい」とコメントした。』

争点が契約の自由ということであれば,憲法を守る立場の最高裁はそれを尊重せざるを得ないだろうし,税金で運営され国家公務員が仕事をしているのでもないのに法律で収益が保証されるような企業が存在するというのは自由主義の世界では普通に考えておかしな話だろう.日本で最初に自動車を作ったのはトヨタだからトヨタに使用料を払わなければならないという法律があったらどう思うだろうか.

今やテレビはテレビ放送を見るためだけの機器でもないし,テレビやラジオだけが映像や音声を世界に伝えるための手段でもなくなっているから放送法の規定自体が時代遅れだと思うのだが,テレビ放送を守るためにNHKだけを特別扱いして税金以外に国民に負担を強いるというのが放送法の目的だというなら,もはやNHKの受信料は形を変えた税金と考えるしかないだろう.

戦時中にあった大本営発表への反省なのか,NHKは国民によって運営される放送局だからこそ存在価値があるという大義名分をNHKは主張したいのだろうが,今やNHK自体が政治家の影響力を受けすぎていると思われているのだから,NHKを選択しないという選択肢があってもいいように思うし,ネットに接続しているだけでNHKの受信料が発生するなんてのは論外である.

そういった選択の自由もなく,疑問を自分で考えることをやめて多数に従うということこそ情報に操作されるということなのだが,毎日NHKだけを見ていたらそんなこともわからなくなることだろう.そろそろNHKは分割して有料の趣味・娯楽放送と税金で運営する教育放送に分けた方がいいと思うのだがどうだろうか.政府の都合ばかりを放送する政府官庁専用放送なんていうのもあればわかりやすくてむしろ面白いのではないだろうか.

来年中には結論が出るらしいが,優秀な最高裁の判事さんたちには情報技術の進化を考慮に入れた上で放送法とNHKのあり方に一石を投じるような判決を期待したいと思う.

『大阪知事、「土人」発言の機動隊員に「出張ご苦労様」

日本維新の会代表の松井一郎大阪府知事

大阪府警の機動隊員による「土人」発言を巡り、松井一郎大阪府知事は19日夜、自身のツイッターに「ネットでの映像を見ましたが、表現が不適切だとしても、大阪府警の警官が一生懸命命令に従い職務を遂行していたのがわかりました。出張ご苦労様」と投稿した。

大阪府警を所轄する立場の知事が、機動隊員が暴言を吐く動画を確認した上でかばい、ねぎらったことになる。松井氏は日本維新の会の代表も務めている。』

「だまれ、こら、シナ人」と発言した別の機動隊員も大阪府警から派遣された20代の男性機動隊員だったらしい.

松井一郎大阪府知事がどの程度の知性の持ち主かは知らないが,頭がいい人が故意にこういう言い方をしたのであれば,それは沖縄の人を「土人」と呼ぶことを内心では支持していると考えられるだろうし,そこまで考えずに不用意にこんな発言をしたのであればよほど日本語の使い方を知らない人なのだろう.

大阪府警の隊員が沖縄県民を侮蔑するという一大不祥事を起こしたのに、自戒して厳正に処分をすべき側の人がこの程度だとは大阪の良識ある人たちはさぞかし恥ずかしいことだろう.

日本維新の会代表の松井一郎大阪府知事

大阪府警の機動隊員による「土人」発言を巡り、松井一郎大阪府知事は19日夜、自身のツイッターに「ネットでの映像を見ましたが、表現が不適切だとしても、大阪府警の警官が一生懸命命令に従い職務を遂行していたのがわかりました。出張ご苦労様」と投稿した。

大阪府警を所轄する立場の知事が、機動隊員が暴言を吐く動画を確認した上でかばい、ねぎらったことになる。松井氏は日本維新の会の代表も務めている。』

「だまれ、こら、シナ人」と発言した別の機動隊員も大阪府警から派遣された20代の男性機動隊員だったらしい.

松井一郎大阪府知事がどの程度の知性の持ち主かは知らないが,頭がいい人が故意にこういう言い方をしたのであれば,それは沖縄の人を「土人」と呼ぶことを内心では支持していると考えられるだろうし,そこまで考えずに不用意にこんな発言をしたのであればよほど日本語の使い方を知らない人なのだろう.

大阪府警の隊員が沖縄県民を侮蔑するという一大不祥事を起こしたのに、自戒して厳正に処分をすべき側の人がこの程度だとは大阪の良識ある人たちはさぞかし恥ずかしいことだろう.

『 被写体に自殺中2・賞撤回 - 遺族が写真公開「娘誇らしく」

青森市立中2年の女子生徒(当時13歳)が8月、いじめ被害を訴える書き込みをスマートフォンのアプリに残して自殺した問題で、青森県黒石市の夏祭り「黒石よされ」の写真コンテストで最高賞に内定した写真にこの生徒が写っていたため、内定が取り消されていたことが分かった。生徒の父、葛西剛さん(38)は17日、氏名をりまさんと明らかにしたうえで、「いじめられている子の力になれば」と、受賞予定だった写真を公表した。

毎日新聞の取材に対し、葛西さんは公表に踏み切った理由について「写真には笑顔の娘が写っている。娘は私たち家族に『笑っていてほしい』と思って会いに来てくれたのではないか。写真を公表することで、いじめられている子に力を与えたり、勇気づけられたりできれば。こんな笑顔の子も、いじめで命を失うという残酷さも伝わってほしい」と話した。

コンテストは黒石市や黒石観光協会などで構成する実行委員会が主催。約150点の応募作品から今月11日の審査で、青森市のアマチュア写真家が撮影したカラー写真を最高賞の市長賞候補に選んだ。

実行委担当者らによると、肖像権の確認のため踊りの団体に連絡したところ、りまさんが自殺する10日前の8月15日に撮影された写真と判明。葛西さんも撮影者も了承したため、この写真を市長賞に内定した。

しかし、後になって審査会内部から異議が出たうえ、高樋憲市長も「そもそも亡くなった方がメインの写真を表彰、展示するのは、よされまつりを盛り上げるというコンテストの趣旨になじまない」と再考を促し、審査員が再協議したうえで13日に内定を取り消したという。

実行委担当者は「写真を市長賞として発表すれば、写真鑑賞とは違う目的で話題となり、他の出展者に迷惑がかかる。映像が複写され、ネットなどで拡散しかねない」と取り消し理由を説明。17日に今年の市長賞は「該当なし」と発表した。

実行委は、りまさんの四十九日である12日にいったん授賞の連絡をし、14日になって経緯の説明と合わせ取り消しを知らせたという。

葛西さんは「賞をもらった娘を誇らしく思った。写真を見て家族で涙を流した」と話し、取り消しについては「面倒に巻き込まれたくないからとも感じたが、一度だけでも選んでもらえて感謝している」と述べた。』

まあ、確かに「よされまつりを盛り上げるというコンテストの趣旨になじまない」と言えばそうかもしれないが,写真としての価値は亡くなった子が一生懸命祭りを楽しんだ姿を捉えている点でむしろ感動的なものだと思うし,生きるという意味を考えさせられる意味でも貴重なものであるだろう.

私だったらこの写真には特別賞を作ってでも入選させてあげたいと思うが,ネットなどで拡散されるのが怖くてそれさえもできないのだろうか.お祭り騒ぎが大好きでもっと大切なことには目を向けず,問題になるのを恐れるのを事なかれ主義というのではないのだろうか.

市長にしてこれだから教育委員会も学校の先生もいじめは無かったことにするという体質なのではないだろうか.黒石市だけではなく全国の首長はもっといじめの問題に正面から向き合う姿勢が必要だと思うのだがどうだろうか.

写真は以下にあります.

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161018-18110127-webtoo-l02

追記:日記を書いた後にニュースを見たらこんなことになってました.

『自殺中2女子の写真、一転してコンテストの最高賞に 批判高まり方針転換 青森・黒石

青森県黒石市の写真コンテストで、自殺をした女子中学生が被写体だったことを理由に、内定していた最高賞が取り消された問題で、写真コンテストの主催者が19日、一転して最高賞の市長賞を授与すると発表した。賞の撤回に批判が高まり、方針転換した。

この問題は同市の写真コンテストで、今年8月に自殺した青森市立浪岡中学校2年の葛西りまさん=当時(13)=を被写体として応募された作品が、いったんは市長賞に決定したものの、「賞の趣旨になじまない」などとして入賞が取り消された。

この問題では、同市役所に全国から抗議や賞の復活を求める電話やメールなどが殺到していた。』

青森市立中2年の女子生徒(当時13歳)が8月、いじめ被害を訴える書き込みをスマートフォンのアプリに残して自殺した問題で、青森県黒石市の夏祭り「黒石よされ」の写真コンテストで最高賞に内定した写真にこの生徒が写っていたため、内定が取り消されていたことが分かった。生徒の父、葛西剛さん(38)は17日、氏名をりまさんと明らかにしたうえで、「いじめられている子の力になれば」と、受賞予定だった写真を公表した。

毎日新聞の取材に対し、葛西さんは公表に踏み切った理由について「写真には笑顔の娘が写っている。娘は私たち家族に『笑っていてほしい』と思って会いに来てくれたのではないか。写真を公表することで、いじめられている子に力を与えたり、勇気づけられたりできれば。こんな笑顔の子も、いじめで命を失うという残酷さも伝わってほしい」と話した。

コンテストは黒石市や黒石観光協会などで構成する実行委員会が主催。約150点の応募作品から今月11日の審査で、青森市のアマチュア写真家が撮影したカラー写真を最高賞の市長賞候補に選んだ。

実行委担当者らによると、肖像権の確認のため踊りの団体に連絡したところ、りまさんが自殺する10日前の8月15日に撮影された写真と判明。葛西さんも撮影者も了承したため、この写真を市長賞に内定した。

しかし、後になって審査会内部から異議が出たうえ、高樋憲市長も「そもそも亡くなった方がメインの写真を表彰、展示するのは、よされまつりを盛り上げるというコンテストの趣旨になじまない」と再考を促し、審査員が再協議したうえで13日に内定を取り消したという。

実行委担当者は「写真を市長賞として発表すれば、写真鑑賞とは違う目的で話題となり、他の出展者に迷惑がかかる。映像が複写され、ネットなどで拡散しかねない」と取り消し理由を説明。17日に今年の市長賞は「該当なし」と発表した。

実行委は、りまさんの四十九日である12日にいったん授賞の連絡をし、14日になって経緯の説明と合わせ取り消しを知らせたという。

葛西さんは「賞をもらった娘を誇らしく思った。写真を見て家族で涙を流した」と話し、取り消しについては「面倒に巻き込まれたくないからとも感じたが、一度だけでも選んでもらえて感謝している」と述べた。』

まあ、確かに「よされまつりを盛り上げるというコンテストの趣旨になじまない」と言えばそうかもしれないが,写真としての価値は亡くなった子が一生懸命祭りを楽しんだ姿を捉えている点でむしろ感動的なものだと思うし,生きるという意味を考えさせられる意味でも貴重なものであるだろう.

私だったらこの写真には特別賞を作ってでも入選させてあげたいと思うが,ネットなどで拡散されるのが怖くてそれさえもできないのだろうか.お祭り騒ぎが大好きでもっと大切なことには目を向けず,問題になるのを恐れるのを事なかれ主義というのではないのだろうか.

市長にしてこれだから教育委員会も学校の先生もいじめは無かったことにするという体質なのではないだろうか.黒石市だけではなく全国の首長はもっといじめの問題に正面から向き合う姿勢が必要だと思うのだがどうだろうか.

写真は以下にあります.

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161018-18110127-webtoo-l02

追記:日記を書いた後にニュースを見たらこんなことになってました.

『自殺中2女子の写真、一転してコンテストの最高賞に 批判高まり方針転換 青森・黒石

青森県黒石市の写真コンテストで、自殺をした女子中学生が被写体だったことを理由に、内定していた最高賞が取り消された問題で、写真コンテストの主催者が19日、一転して最高賞の市長賞を授与すると発表した。賞の撤回に批判が高まり、方針転換した。

この問題は同市の写真コンテストで、今年8月に自殺した青森市立浪岡中学校2年の葛西りまさん=当時(13)=を被写体として応募された作品が、いったんは市長賞に決定したものの、「賞の趣旨になじまない」などとして入賞が取り消された。

この問題では、同市役所に全国から抗議や賞の復活を求める電話やメールなどが殺到していた。』

『ワンセグ携帯にも「NHK受信契約の義務」 高市総務相

さいたま地裁が8月、ワンセグ放送を受信できる携帯電話を持っているだけではNHKの受信料を支払う「義務はない」と判断したことについて、高市早苗総務相は2日の閣議後記者会見で「携帯受信機も受信契約締結義務の対象と考えている」と述べた。

ワンセグ携帯、NHK受信料の支払い義務なし 地裁判決

裁判では、ワンセグ機能つき携帯電話の所有者が、放送法64条1項で受信契約の義務があると定められている「放送を受信できる受信設備を設置した者」にあたるかが争われた。高市氏は「NHKは『受信設備を設置する』ということの意味を『使用できる状況に置くこと』と規定しており、総務省もそれを認可している」と説明した。

NHK広報部は2日、朝日新聞の取材に「現在、控訴の手続きを進めている」とした。高市氏は「訴訟の推移をしっかりと見守っていく」と述べた。』

現在のNHK受信料問題の本質はNHKの視聴は必要としていないが,NHKが受信機と規定するテレビやパソコンやスマホは使う必要がある人に受信契約しない自由を認めようとしない点だ.

そして,受信契約を強要する理由がNHKの放送電波やストリーミング放送を受信し視聴できるからということだそうだ.しかし,これは例えてみれば道路で大音量で音楽を流しておいて,聞きたくなかった人にも聞こえただろうから料金を払えと言っているようなもので,押し売りよりもひどい話だ.

そこには選択の自由がないのだ.だからNHKはスクランブル放送にして視聴したくない人からは料金を取らないようにする義務があると思う.いつまでも古い法律を盾に利権を貪るようなNHKは見るに堪えない.

今のNHKの理屈を認めれば,インターネットを使う人は受信料を払わなければならないことになるのだろう.私はそんなことをされてまでNHKを視聴したいとは思わないからその理屈を通してはならないと思う.

NHKを視聴したい人だけが受信契約をしてNHKを視聴することができるというのが,正しい受信契約のあり方だと私は思う.受信契約をしないで視聴できるのもおかしいし,NHKなどほとんど見もしないのに払いたくもない受信料を払わされるというのもまたおかしな話だろう.

高市総務相も政治家なら国民が自由意志でNHKの受信契約ができるようにするのが,本来の仕事ではないのだろうか.まあ,今どきの政治家には言っても無駄かもしれないが...

総務省がNHKに強い発言権を持ち国民に受信料を強制的に払わせたいなら,さっさと国営にして税金で運営すればいいのだ.どうせ政府の提灯持ち放送なんだからむしろそのほうがNHKにはお似合いだろう.

さいたま地裁が8月、ワンセグ放送を受信できる携帯電話を持っているだけではNHKの受信料を支払う「義務はない」と判断したことについて、高市早苗総務相は2日の閣議後記者会見で「携帯受信機も受信契約締結義務の対象と考えている」と述べた。

ワンセグ携帯、NHK受信料の支払い義務なし 地裁判決

裁判では、ワンセグ機能つき携帯電話の所有者が、放送法64条1項で受信契約の義務があると定められている「放送を受信できる受信設備を設置した者」にあたるかが争われた。高市氏は「NHKは『受信設備を設置する』ということの意味を『使用できる状況に置くこと』と規定しており、総務省もそれを認可している」と説明した。

NHK広報部は2日、朝日新聞の取材に「現在、控訴の手続きを進めている」とした。高市氏は「訴訟の推移をしっかりと見守っていく」と述べた。』

現在のNHK受信料問題の本質はNHKの視聴は必要としていないが,NHKが受信機と規定するテレビやパソコンやスマホは使う必要がある人に受信契約しない自由を認めようとしない点だ.

そして,受信契約を強要する理由がNHKの放送電波やストリーミング放送を受信し視聴できるからということだそうだ.しかし,これは例えてみれば道路で大音量で音楽を流しておいて,聞きたくなかった人にも聞こえただろうから料金を払えと言っているようなもので,押し売りよりもひどい話だ.

そこには選択の自由がないのだ.だからNHKはスクランブル放送にして視聴したくない人からは料金を取らないようにする義務があると思う.いつまでも古い法律を盾に利権を貪るようなNHKは見るに堪えない.

今のNHKの理屈を認めれば,インターネットを使う人は受信料を払わなければならないことになるのだろう.私はそんなことをされてまでNHKを視聴したいとは思わないからその理屈を通してはならないと思う.

NHKを視聴したい人だけが受信契約をしてNHKを視聴することができるというのが,正しい受信契約のあり方だと私は思う.受信契約をしないで視聴できるのもおかしいし,NHKなどほとんど見もしないのに払いたくもない受信料を払わされるというのもまたおかしな話だろう.

高市総務相も政治家なら国民が自由意志でNHKの受信契約ができるようにするのが,本来の仕事ではないのだろうか.まあ,今どきの政治家には言っても無駄かもしれないが...

総務省がNHKに強い発言権を持ち国民に受信料を強制的に払わせたいなら,さっさと国営にして税金で運営すればいいのだ.どうせ政府の提灯持ち放送なんだからむしろそのほうがNHKにはお似合いだろう.

『ワンセグ携帯、NHK受信料不要 地裁判決

埼玉県朝霞市議の男性(40)が、ワンセグ付きの携帯電話を所有する人はNHK受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかを争った訴訟の判決で、さいたま地裁(大野和明裁判長)は26日、契約義務がないとの判断を示し、市議側の訴えを認めた。受信料の支払い義務がないことを認めた。

大野裁判長は判決理由で、携帯電話の所持は放送法上、受信契約を締結する義務があると定める受信設備の設置には当たらないと指摘。男性は携帯電話を携帯しただけで、設置者ではないと判断した。

放送法64条は「受信設備を設置した者は受信契約をしなければならない」とし、NHKは64条の「設置」に「携帯」の意味も含まれると主張。

これに対して判決は、同法の別の条文では「設置」と「携帯」の用語を区別して使っており、64条で定める「設置」に、電話の「携帯」の意味を含めるのは「無理がある」と退けた。

NHK広報局は「判決は受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴します」とのコメントを出した。

判決などによると、男性は単身赴任生活で自宅にテレビがなく、ワンセグ付きの携帯電話を所有しているものの視聴はしていない。男性は「ワンセグは持っているだけで設置していない。仮に設置に当たるとしても、放送の受信が目的ではないので契約義務はない」と主張。NHK側は「ワンセグも受信設備であり、放送が受信できる状況にある以上、契約義務はある」と反論していた。』

NHKの言い分はもうほとんど押し売りみたいなものだ.そもそもワンセグと通常放送ではデータの量も違い画質も格段に悪いのに同じ料金というのもおかしな話である.NHKはPCやスマホもネットで放送が見られるから受信設備と言いたいようだが,これもほとんど言いががりみたいなものだ.

放送法64条の「受信設備を設置した者は受信契約をしなければならない」というのもかなり強引な話で、テレビが放送受信機としてしか使えなかった頃にできた古い法律を盾にひたすら強引に集金しようとするのはそもそも無理な話だろう.テレビをPCのディスプレイ代わりにしてネットを使うだけで受信料が発生するなんて誰が考えてもおかしいだろう.

もっとも放送法を時代に則したまともなものに変えることを議論すると,それならNHKを見なくてもいいという人が続出して国とNHKが困ることになるのは当人たちが一番よくわかっているようで,国は受信料を下げたいのにNHKが自分たちの高給を下げたくないので抵抗しながら,さらに集金を強引に進めようとしているのだろう.

だから、たとえ受信料が高くなろうともNHKはスクランブル放送にすればいいのだ.災害時や政府広報や教育関連には税金を使って無料放送にすれば十分だろう.受信料が高いから見る人が減るのなら,あとは企業努力で補うしかないのである.そうなればNHKの高給も民間並みに是正されることだろう.

古い法律を盾に利権をむさぼり,あまり必要のないものを他人に売りつけるのは押し売りと同じで卑しい行為だということをNHKの人たちもそろそろ自覚するべきだろう.

埼玉県朝霞市議の男性(40)が、ワンセグ付きの携帯電話を所有する人はNHK受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかを争った訴訟の判決で、さいたま地裁(大野和明裁判長)は26日、契約義務がないとの判断を示し、市議側の訴えを認めた。受信料の支払い義務がないことを認めた。

大野裁判長は判決理由で、携帯電話の所持は放送法上、受信契約を締結する義務があると定める受信設備の設置には当たらないと指摘。男性は携帯電話を携帯しただけで、設置者ではないと判断した。

放送法64条は「受信設備を設置した者は受信契約をしなければならない」とし、NHKは64条の「設置」に「携帯」の意味も含まれると主張。

これに対して判決は、同法の別の条文では「設置」と「携帯」の用語を区別して使っており、64条で定める「設置」に、電話の「携帯」の意味を含めるのは「無理がある」と退けた。

NHK広報局は「判決は受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴します」とのコメントを出した。

判決などによると、男性は単身赴任生活で自宅にテレビがなく、ワンセグ付きの携帯電話を所有しているものの視聴はしていない。男性は「ワンセグは持っているだけで設置していない。仮に設置に当たるとしても、放送の受信が目的ではないので契約義務はない」と主張。NHK側は「ワンセグも受信設備であり、放送が受信できる状況にある以上、契約義務はある」と反論していた。』

NHKの言い分はもうほとんど押し売りみたいなものだ.そもそもワンセグと通常放送ではデータの量も違い画質も格段に悪いのに同じ料金というのもおかしな話である.NHKはPCやスマホもネットで放送が見られるから受信設備と言いたいようだが,これもほとんど言いががりみたいなものだ.

放送法64条の「受信設備を設置した者は受信契約をしなければならない」というのもかなり強引な話で、テレビが放送受信機としてしか使えなかった頃にできた古い法律を盾にひたすら強引に集金しようとするのはそもそも無理な話だろう.テレビをPCのディスプレイ代わりにしてネットを使うだけで受信料が発生するなんて誰が考えてもおかしいだろう.

もっとも放送法を時代に則したまともなものに変えることを議論すると,それならNHKを見なくてもいいという人が続出して国とNHKが困ることになるのは当人たちが一番よくわかっているようで,国は受信料を下げたいのにNHKが自分たちの高給を下げたくないので抵抗しながら,さらに集金を強引に進めようとしているのだろう.

だから、たとえ受信料が高くなろうともNHKはスクランブル放送にすればいいのだ.災害時や政府広報や教育関連には税金を使って無料放送にすれば十分だろう.受信料が高いから見る人が減るのなら,あとは企業努力で補うしかないのである.そうなればNHKの高給も民間並みに是正されることだろう.

古い法律を盾に利権をむさぼり,あまり必要のないものを他人に売りつけるのは押し売りと同じで卑しい行為だということをNHKの人たちもそろそろ自覚するべきだろう.

中国人には通用しない

2016年7月12日 社会の問題『南シナ海で中国主張の管轄権認めず 国際仲裁裁判

南シナ海を巡り、フィリピンが申し立てた国際的な仲裁裁判で、裁判所は中国が主張する南シナ海のほぼ全域にわたる管轄権について、「中国が歴史的な権利を主張する法的な根拠はない」などと判断し、中国の管轄権を全面的に否定しました。

中国が南シナ海のほぼ全域の管轄権を主張しているのに対し、フィリピンは「国際法に違反している」などとして3年前、仲裁裁判を申し立て、国際法に基づく判断を求めてきました。

オランダのハーグで審理を行った仲裁裁判所は、日本時間の12日午後6時ごろ、フィリピンの申し立てに関する最終的な判断を発表しました。

この中で、裁判所は、南シナ海に中国が独自に設定した「九段線」と呼ばれる境界線の内側に「主権」や「管轄権」、それに「歴史的権利」があると主張していることについて、「中国が、この海域や資源に対して歴史的に排他的な支配をしてきたという証拠はない」と指摘しました。

そのうえで「九段線の内側にある資源に対して中国が歴史的な権利を主張する法的な根拠はない」という判断を示し中国の主張を認めませんでした。

さらに裁判所は、本来は管轄権はないとしながらも「中国が最近行った大規模な埋め立てや人工島の造成は、仲裁手続き中に紛争を悪化させたり、拡大させたりしないという義務に反する」と強調しています。

通常、仲裁裁判所は、手続きが始まったあとに起きた状況について判断することはできませんが、今回は中国の行動に懸念を示す異例の対応といえます。

南シナ海の問題を巡り、国際法に基づく判断が示されたのは初めてです。

仲裁裁判では原則として上訴することはできず、今回の判断が最終的な結論となります。

中国政府「南シナ海の島々に主権を有する」

中国政府は日本時間の12日夜、「南シナ海の領土主権と海洋権益に関する声明」を出しました。

声明では「中国人は南シナ海で2000年以上の活動の歴史がある。中国は南シナ海の島々と周辺海域を最も早く発見して命名し、開発していて、最も早く、持続的、平和的、かつ有効に主権と管轄権を行使し南シナ海の領土の主権と関連する権益を確立した」としています。

そのうえで、中国は、国内法と、国連海洋法条約などの国際法を根拠として、南シナ海の島々に主権を有する、これらの島々は領海と接続水域、それに排他的経済水域と大陸棚を持つ、そして南シナ海に歴史的な権利を有する、と改めて主張しています。

比外相 画期的な判断が問題解決に重要な役割

フィリピンのペルフェクト・ヤサイ外相は、国際的な仲裁裁判の判断が示されたことを受けて記者会見し、「この画期的な判断が南シナ海を巡る問題の解決に向けて重要な役割を果たすと確信している」と述べました。

そのうえで「現在、判断の詳細について検討をしているが、関係者には、抑制的に、かつ落ち着いて対応するよう呼びかけている」と述べ、仲裁裁判所の判断を歓迎する一方で、中国に対する配慮もにじませました。

岸田外相 当事国は判断に従い平和的解決を

岸田外務大臣は談話を発表し、「日本は、海洋を巡る紛争の解決には法の支配と力や威圧ではなく平和的な手段を用いることの重要性を一貫して主張してきた。当事国は、今回の仲裁判断に従う必要があり、日本としては、当事国がこの判断に従うことで、今後、南シナ海における紛争の平和的解決につながっていくことを強く期待する」としています。

米国務省 声明で判断を支持

アメリカ国務省のカービー報道官は、12日、声明を出し、「今回の判断は南シナ海の問題を平和的に解決するために重要な貢献となるものだ」として判断を支持する考えを示しました。

また、カービー報道官は、詳細については分析中だとしたうえで、「中国とフィリピンがこの判断に従うよう望む。このような重要な判断を受けて領有権を主張する関係国すべてが挑発的な発言や行動を控えるよう求める」と述べ、中国を念頭に今回の判断を受け入れ、挑発的な言動をしないよう呼びかけました。

ベトナム政府 裁判所の判断を評価

国際的な仲裁裁判の判断が示されたことについて、フィリピンと同じように南シナ海の島々の領有権を巡って中国と対立するベトナムは、外務省のレ・ハイ・ビン報道官のコメントを発表しました。

この中で、ビン報道官は、「裁判所が最終的な判断を示したことを歓迎する」と述べベトナム政府として国際法に基づく判断が示されたことを評価しました。

そのうえで「ベトナムは、地域の平和と安定のため、南シナ海の問題が武力や脅迫ではなく、外交プロセスや法律など平和的な手段で解決されることを強く支持する」と述べています。

ベトナム外務省は、今後、判断の内容を精査したうえで、正式な声明を発表するとしています。

ベトナムは、この裁判には直接は関わっていませんが、今回、南シナ海を巡る中国の主張を認めないという判断が示されたことは、ベトナムにとっても重要な意味を持つだけに、判断の内容や今後の情勢について慎重に分析を進めているものとみられます。

シンガポール外務省「法に基づく秩序を」

国際的な仲裁裁判所の判断が示されたことについてシンガポールの外務省は声明を発表し、「小さな都市国家であるシンガポールとしては、法に基づいて秩序が維持され、すべての国の権利が守られることを求める」として慎重な表現をしながらも中国を念頭に今回の判断を尊重するよう求めています。

そのうえで、「すべての関係国に対し、法と外交的な手続きを尊重し域内での緊張を高める行動を控えるよう求める」と述べて、各国に、挑発的な行動を取らないよう呼びかけました。

シンガポールは南シナ海で領有権を主張している国の1つではありませんが、先月行われた中国とASEANの特別外相会合ではASEAN側の議長国として中国に対して南シナ海の問題について「重大な懸念」を表明し、自制を求めていました。

韓国政府 公式見解は発表せず

南シナ海を巡り、フィリピンが申し立てた国際的な仲裁裁判の判断が出たことについて、韓国政府はこれまでのところ、公式の見解は発表していません。

ただ、裁判所の判断に先立って韓国外務省の報道官は、12日の記者会見で、「南シナ海における安全保障や航行の自由の観点から重要な判断になるだけに大きな関心を持っている。政府としての立場は判断の具体的な内容などを把握してから発表したい」と述べ、慎重な立場を示していました。

韓国とアメリカは、今月8日、最新の迎撃ミサイルシステム「THAAD」を韓国国内に配備することを決めていますが、中国政府はTHAADのレーダーが中国東北部などに展開する中国軍の監視に利用されるとして強く反発しています。

こうしたことから、韓国としてはこれ以上、中国との関係が冷え込むことを避けたい考えで、裁判所の判断にどのような立場を示すのか難しい判断を迫られています。

海外メディアの反応

南シナ海を巡り、国際的な仲裁裁判の判断が示されたことを受けて、アメリカの有力紙「ニューヨーク・タイムズ」の電子版は「今回の裁判は国際的な影響力を強める中国にとって重要な岐路になるとみられていた。周辺の国々は、中国との交渉のしかたについてモデルが示されるだろうと期待していた。裁判所は中国の南シナ海での活動を非難する決断を下した。インドネシアなどの国々は、この判断が中国の主張に疑問を投げかけ、自国の経済水域の保護につながることを望んでいる」と伝えています。

また、イギリスの公共放送BBCはオランダのハーグ、フィリピンのマニラ、それに中国の北京からそれぞれ記者が中継を行い、関心の高さをうかがわせました。

このうち、マニラの記者はフィリピンのヤサイ外相の記者会見について、「フィリピン政府の反応は控えめなものだった。ドゥテルテ大統領は裁判所の判断に対する控えめな反応の見返りに、中国から投資の約束を取り付けようとしているという見方も出ている」と指摘しています。』

長い歴史の中で内乱や革命で社会制度が何度も変わってきた中国人にとっては力こそ正義でありルールなのだろうから,仲裁裁判所の決定を無視することぐらい平気なことだろう.今や経済力で大きな影響力を持った中国人は自分たちがルールを作れると思っているのだろう.

TDRで日本人が待ち行列で並んでいる反対側に中国人の列が出来ていて呆れたことがあったが,あれと同じようなことを南シナ海でやっていたとしてもさほど驚くようなことではないだろう.

ネットの掲示板の話題を見ていると,中国人も一部の人たちは国際社会で認められるようになるにはマナーが大事なことはわかっているようだが,大部分の中国人は自分たちの常識が世界でも通用すると思っているようだ.

しかし,中国人の観光客が歓迎されているのは爆買いしてくれるお金のためで,中国人が歓迎されているわけではないということにそろそろ気付いてほしいものだ.もちろん南シナ海で軍事力と経済力にものを言わせてやっていることも同様だから,周辺国が中国を嫌がるのも当然のことだろう.

各国の反応も当然そうした力関係によるのだろうが,どこだって中国とは戦争はしたくないので中国の自制心を期待するしかないだろう.問題はそんな中国が安全保障理事会の常任理事国だということだ.

そして,中国は核ミサイルを持ち国連安全保障理事会の常任理事国でありGDP第2位になったにもかかわらず国際的な評価が日本より低く,中国人も実はあまり歓迎されていないようだ.

なぜ中国の評価が低いのかについて中国人だって考えてはいるのだろうが,貧富の差や環境汚染の拡散や中国共産党の一党独裁を考えてみれば中国に生まれなくてよかったと思う人がほとんどだろうし,富裕層の中国人が中国から脱出していることを見ても明らかだろう.

中国人が中国から逃げ出しているのに,中国に好意を持つような人がいるわけはないし,自国のルールをお金と力で世界に通用させようとするような中国人が好きになるような人もどこにもいないだろう.

まだ中国の経済は世界的な影響力を保っているようなので,力ずくで国際法を無視してもなんとかなるのかもしれないが,いずれは「金の切れ目が縁の切れ目」になるような気がする.もっともそれまで中国共産党が持ちこたえることが出来るのかどうか,それは歴史のみが知るところなのだろう.

南シナ海を巡り、フィリピンが申し立てた国際的な仲裁裁判で、裁判所は中国が主張する南シナ海のほぼ全域にわたる管轄権について、「中国が歴史的な権利を主張する法的な根拠はない」などと判断し、中国の管轄権を全面的に否定しました。

中国が南シナ海のほぼ全域の管轄権を主張しているのに対し、フィリピンは「国際法に違反している」などとして3年前、仲裁裁判を申し立て、国際法に基づく判断を求めてきました。

オランダのハーグで審理を行った仲裁裁判所は、日本時間の12日午後6時ごろ、フィリピンの申し立てに関する最終的な判断を発表しました。

この中で、裁判所は、南シナ海に中国が独自に設定した「九段線」と呼ばれる境界線の内側に「主権」や「管轄権」、それに「歴史的権利」があると主張していることについて、「中国が、この海域や資源に対して歴史的に排他的な支配をしてきたという証拠はない」と指摘しました。

そのうえで「九段線の内側にある資源に対して中国が歴史的な権利を主張する法的な根拠はない」という判断を示し中国の主張を認めませんでした。

さらに裁判所は、本来は管轄権はないとしながらも「中国が最近行った大規模な埋め立てや人工島の造成は、仲裁手続き中に紛争を悪化させたり、拡大させたりしないという義務に反する」と強調しています。

通常、仲裁裁判所は、手続きが始まったあとに起きた状況について判断することはできませんが、今回は中国の行動に懸念を示す異例の対応といえます。

南シナ海の問題を巡り、国際法に基づく判断が示されたのは初めてです。

仲裁裁判では原則として上訴することはできず、今回の判断が最終的な結論となります。

中国政府「南シナ海の島々に主権を有する」

中国政府は日本時間の12日夜、「南シナ海の領土主権と海洋権益に関する声明」を出しました。

声明では「中国人は南シナ海で2000年以上の活動の歴史がある。中国は南シナ海の島々と周辺海域を最も早く発見して命名し、開発していて、最も早く、持続的、平和的、かつ有効に主権と管轄権を行使し南シナ海の領土の主権と関連する権益を確立した」としています。

そのうえで、中国は、国内法と、国連海洋法条約などの国際法を根拠として、南シナ海の島々に主権を有する、これらの島々は領海と接続水域、それに排他的経済水域と大陸棚を持つ、そして南シナ海に歴史的な権利を有する、と改めて主張しています。

比外相 画期的な判断が問題解決に重要な役割

フィリピンのペルフェクト・ヤサイ外相は、国際的な仲裁裁判の判断が示されたことを受けて記者会見し、「この画期的な判断が南シナ海を巡る問題の解決に向けて重要な役割を果たすと確信している」と述べました。

そのうえで「現在、判断の詳細について検討をしているが、関係者には、抑制的に、かつ落ち着いて対応するよう呼びかけている」と述べ、仲裁裁判所の判断を歓迎する一方で、中国に対する配慮もにじませました。

岸田外相 当事国は判断に従い平和的解決を

岸田外務大臣は談話を発表し、「日本は、海洋を巡る紛争の解決には法の支配と力や威圧ではなく平和的な手段を用いることの重要性を一貫して主張してきた。当事国は、今回の仲裁判断に従う必要があり、日本としては、当事国がこの判断に従うことで、今後、南シナ海における紛争の平和的解決につながっていくことを強く期待する」としています。

米国務省 声明で判断を支持

アメリカ国務省のカービー報道官は、12日、声明を出し、「今回の判断は南シナ海の問題を平和的に解決するために重要な貢献となるものだ」として判断を支持する考えを示しました。

また、カービー報道官は、詳細については分析中だとしたうえで、「中国とフィリピンがこの判断に従うよう望む。このような重要な判断を受けて領有権を主張する関係国すべてが挑発的な発言や行動を控えるよう求める」と述べ、中国を念頭に今回の判断を受け入れ、挑発的な言動をしないよう呼びかけました。

ベトナム政府 裁判所の判断を評価

国際的な仲裁裁判の判断が示されたことについて、フィリピンと同じように南シナ海の島々の領有権を巡って中国と対立するベトナムは、外務省のレ・ハイ・ビン報道官のコメントを発表しました。

この中で、ビン報道官は、「裁判所が最終的な判断を示したことを歓迎する」と述べベトナム政府として国際法に基づく判断が示されたことを評価しました。

そのうえで「ベトナムは、地域の平和と安定のため、南シナ海の問題が武力や脅迫ではなく、外交プロセスや法律など平和的な手段で解決されることを強く支持する」と述べています。

ベトナム外務省は、今後、判断の内容を精査したうえで、正式な声明を発表するとしています。

ベトナムは、この裁判には直接は関わっていませんが、今回、南シナ海を巡る中国の主張を認めないという判断が示されたことは、ベトナムにとっても重要な意味を持つだけに、判断の内容や今後の情勢について慎重に分析を進めているものとみられます。

シンガポール外務省「法に基づく秩序を」

国際的な仲裁裁判所の判断が示されたことについてシンガポールの外務省は声明を発表し、「小さな都市国家であるシンガポールとしては、法に基づいて秩序が維持され、すべての国の権利が守られることを求める」として慎重な表現をしながらも中国を念頭に今回の判断を尊重するよう求めています。

そのうえで、「すべての関係国に対し、法と外交的な手続きを尊重し域内での緊張を高める行動を控えるよう求める」と述べて、各国に、挑発的な行動を取らないよう呼びかけました。

シンガポールは南シナ海で領有権を主張している国の1つではありませんが、先月行われた中国とASEANの特別外相会合ではASEAN側の議長国として中国に対して南シナ海の問題について「重大な懸念」を表明し、自制を求めていました。

韓国政府 公式見解は発表せず

南シナ海を巡り、フィリピンが申し立てた国際的な仲裁裁判の判断が出たことについて、韓国政府はこれまでのところ、公式の見解は発表していません。

ただ、裁判所の判断に先立って韓国外務省の報道官は、12日の記者会見で、「南シナ海における安全保障や航行の自由の観点から重要な判断になるだけに大きな関心を持っている。政府としての立場は判断の具体的な内容などを把握してから発表したい」と述べ、慎重な立場を示していました。

韓国とアメリカは、今月8日、最新の迎撃ミサイルシステム「THAAD」を韓国国内に配備することを決めていますが、中国政府はTHAADのレーダーが中国東北部などに展開する中国軍の監視に利用されるとして強く反発しています。

こうしたことから、韓国としてはこれ以上、中国との関係が冷え込むことを避けたい考えで、裁判所の判断にどのような立場を示すのか難しい判断を迫られています。

海外メディアの反応

南シナ海を巡り、国際的な仲裁裁判の判断が示されたことを受けて、アメリカの有力紙「ニューヨーク・タイムズ」の電子版は「今回の裁判は国際的な影響力を強める中国にとって重要な岐路になるとみられていた。周辺の国々は、中国との交渉のしかたについてモデルが示されるだろうと期待していた。裁判所は中国の南シナ海での活動を非難する決断を下した。インドネシアなどの国々は、この判断が中国の主張に疑問を投げかけ、自国の経済水域の保護につながることを望んでいる」と伝えています。

また、イギリスの公共放送BBCはオランダのハーグ、フィリピンのマニラ、それに中国の北京からそれぞれ記者が中継を行い、関心の高さをうかがわせました。

このうち、マニラの記者はフィリピンのヤサイ外相の記者会見について、「フィリピン政府の反応は控えめなものだった。ドゥテルテ大統領は裁判所の判断に対する控えめな反応の見返りに、中国から投資の約束を取り付けようとしているという見方も出ている」と指摘しています。』

長い歴史の中で内乱や革命で社会制度が何度も変わってきた中国人にとっては力こそ正義でありルールなのだろうから,仲裁裁判所の決定を無視することぐらい平気なことだろう.今や経済力で大きな影響力を持った中国人は自分たちがルールを作れると思っているのだろう.

TDRで日本人が待ち行列で並んでいる反対側に中国人の列が出来ていて呆れたことがあったが,あれと同じようなことを南シナ海でやっていたとしてもさほど驚くようなことではないだろう.

ネットの掲示板の話題を見ていると,中国人も一部の人たちは国際社会で認められるようになるにはマナーが大事なことはわかっているようだが,大部分の中国人は自分たちの常識が世界でも通用すると思っているようだ.

しかし,中国人の観光客が歓迎されているのは爆買いしてくれるお金のためで,中国人が歓迎されているわけではないということにそろそろ気付いてほしいものだ.もちろん南シナ海で軍事力と経済力にものを言わせてやっていることも同様だから,周辺国が中国を嫌がるのも当然のことだろう.

各国の反応も当然そうした力関係によるのだろうが,どこだって中国とは戦争はしたくないので中国の自制心を期待するしかないだろう.問題はそんな中国が安全保障理事会の常任理事国だということだ.

そして,中国は核ミサイルを持ち国連安全保障理事会の常任理事国でありGDP第2位になったにもかかわらず国際的な評価が日本より低く,中国人も実はあまり歓迎されていないようだ.

なぜ中国の評価が低いのかについて中国人だって考えてはいるのだろうが,貧富の差や環境汚染の拡散や中国共産党の一党独裁を考えてみれば中国に生まれなくてよかったと思う人がほとんどだろうし,富裕層の中国人が中国から脱出していることを見ても明らかだろう.

中国人が中国から逃げ出しているのに,中国に好意を持つような人がいるわけはないし,自国のルールをお金と力で世界に通用させようとするような中国人が好きになるような人もどこにもいないだろう.

まだ中国の経済は世界的な影響力を保っているようなので,力ずくで国際法を無視してもなんとかなるのかもしれないが,いずれは「金の切れ目が縁の切れ目」になるような気がする.もっともそれまで中国共産党が持ちこたえることが出来るのかどうか,それは歴史のみが知るところなのだろう.

『官邸の“NHK支配”ますます加速 安倍シンパが経営委員長に

NHKが丸ごと安倍政権に乗っ取られることになりそうだ。先月28日、任期満了で退任した浜田健一郎前経営委員長の後任に、JR九州の石原進相談役が決まったからだ。石原氏はNHK経営委員に“九州枠”で推挙され、2010年12月に就任した最古参。3年前のNHK会長人事で籾井勝人会長を推した一人であり、官邸と太いパイプを持つことで有名だ。

「石原氏が特に親しいのは麻生太郎財務相といわれています。福岡県で九州経済連合会の会長を務める弟の麻生泰氏(麻生セメント前社長)をガッチリ支えているのが石原氏。2年前は安倍首相に川内原発の早期再稼働を要請し、『川内はなんとかします』と言わせた。今年の熊本地震では九州観光推進機構の会長として政府から復興予算を引き出しました」(永田町関係者)

籾井会長みたいに安倍政権の言うことを従順に聞く“イエスマン”というよりも“インナー”に近い。官邸ベッタリの石原氏が新委員長になったことで、ますますNHKが御用メディアと化すのは間違いない。

「委員長は企業のCEOにあたり、NHK会長の選出などで主導的な役割を果たします。来年1月に任期を迎える籾井会長を辞めさせるか、再任を認めるかが焦点となりますが、どちらに転ぶにせよ、石原氏が官邸の意をくんで動くのは間違いありません。籾井会長のようにあからさまに政権をヨイショするタイプではなく、空気を読み、アウンの呼吸で立ち回ることができる人物とみられているだけに、ボロも出にくいでしょう」(NHKに詳しい放送ジャーナリストの小田桐誠氏)

籾井会長は2期目に強い意欲を見せているが、官邸はすでに次の候補を見据えているようだ。日本たばこ産業(JT)顧問の本田勝彦氏だ。安倍首相の元家庭教師で、首相を囲む会「四季の会」のメンバー。ガチガチの“安倍派”だ。昨年3月からは経営委員長を補佐する委員長職代行を務めている。

石原進経営委員長-本田勝彦会長の体制が出来上がれば、NHKは今以上にタダの発表機関になり下がるに違いない。』

NHKは国民にとっては半ば契約が義務付けられている公共放送なのだが,これが政権放送になるならば,受信料は全く税金みたいなものになり政府広報を有料で視聴しているみたいなことになるだろう.それならちゃんと政府の都合と報道の違いがわかるようにしないと報道の中立性は保たれないし,視聴者は馬鹿を見る.

もっとも最近ではテレビを持たずに受診契約をしない若者たちもいるようだから,ラジオしか情報を得る手段がなかった時代のようにNHKの発表を鵜呑みにするような人たちは高齢者に限られるのではないだろうか.

しかし,今や人口の4人に1人は65歳以になった時代である.65歳以上の人たちがインターネットを使いこないしているとは思えないので,あと20年ほどはNHKの影響力もまだまだ侮れないだろう.

英国のEU離脱が決まったのも,高齢者に若者が負けたのが一因だったらしい.日本でももう既に社会保障の面では高齢者と若者の予算の奪い合いが起きているのだが,それを認識している若者はどれくらいいるのだろうか.

年金にしても医療費にしても今の高齢者はもっとも恩恵を受けている世代であり,逆に若者は将来そのツケを払わされる立場にいることは明白であると私は思っているのだけれど,今の若者たちは一体何を考えているのか,考えていないのか.

残念ながら,そういった世代間の格差や高齢者の医療費の無駄使いについてNHKはおろかマスコミが正面から取り上げることは期待できないだろう.日本のマスコミは国民の視点ではなく権力を持つ政治家の視点やCMのスポンサーである大企業の視点で情報を流すいわばプロパガンダに過ぎないのである.

特定秘密保護法は政府が世間に知られたくない情報を隠すのに法的な根拠を与えることに成功したが,そんなものはなくとも東電がメルトダウンを隠蔽できたことを考えれば,いかに日本のマスコミが役に立たないものかということは明らかだろう.

だから,テレビをつけっぱなしにしてNHKニュースを見るのはもうやめにしなければいけない.もっと視野を広げて自分たちが置かれている状況を正確に知り, 自分の意見を持つようにしないと誰かの思う壺にはまっても気がつかないまま不利な立場に追い込まれてしまうだろう.

テレビを捨ててNHKの契約解除をするのはなかなか難しいが,NHKは今後ますます政権の御用放送になるということは忘れてはいけないことだろう.

NHKが丸ごと安倍政権に乗っ取られることになりそうだ。先月28日、任期満了で退任した浜田健一郎前経営委員長の後任に、JR九州の石原進相談役が決まったからだ。石原氏はNHK経営委員に“九州枠”で推挙され、2010年12月に就任した最古参。3年前のNHK会長人事で籾井勝人会長を推した一人であり、官邸と太いパイプを持つことで有名だ。

「石原氏が特に親しいのは麻生太郎財務相といわれています。福岡県で九州経済連合会の会長を務める弟の麻生泰氏(麻生セメント前社長)をガッチリ支えているのが石原氏。2年前は安倍首相に川内原発の早期再稼働を要請し、『川内はなんとかします』と言わせた。今年の熊本地震では九州観光推進機構の会長として政府から復興予算を引き出しました」(永田町関係者)

籾井会長みたいに安倍政権の言うことを従順に聞く“イエスマン”というよりも“インナー”に近い。官邸ベッタリの石原氏が新委員長になったことで、ますますNHKが御用メディアと化すのは間違いない。

「委員長は企業のCEOにあたり、NHK会長の選出などで主導的な役割を果たします。来年1月に任期を迎える籾井会長を辞めさせるか、再任を認めるかが焦点となりますが、どちらに転ぶにせよ、石原氏が官邸の意をくんで動くのは間違いありません。籾井会長のようにあからさまに政権をヨイショするタイプではなく、空気を読み、アウンの呼吸で立ち回ることができる人物とみられているだけに、ボロも出にくいでしょう」(NHKに詳しい放送ジャーナリストの小田桐誠氏)

籾井会長は2期目に強い意欲を見せているが、官邸はすでに次の候補を見据えているようだ。日本たばこ産業(JT)顧問の本田勝彦氏だ。安倍首相の元家庭教師で、首相を囲む会「四季の会」のメンバー。ガチガチの“安倍派”だ。昨年3月からは経営委員長を補佐する委員長職代行を務めている。

石原進経営委員長-本田勝彦会長の体制が出来上がれば、NHKは今以上にタダの発表機関になり下がるに違いない。』

NHKは国民にとっては半ば契約が義務付けられている公共放送なのだが,これが政権放送になるならば,受信料は全く税金みたいなものになり政府広報を有料で視聴しているみたいなことになるだろう.それならちゃんと政府の都合と報道の違いがわかるようにしないと報道の中立性は保たれないし,視聴者は馬鹿を見る.

もっとも最近ではテレビを持たずに受診契約をしない若者たちもいるようだから,ラジオしか情報を得る手段がなかった時代のようにNHKの発表を鵜呑みにするような人たちは高齢者に限られるのではないだろうか.

しかし,今や人口の4人に1人は65歳以になった時代である.65歳以上の人たちがインターネットを使いこないしているとは思えないので,あと20年ほどはNHKの影響力もまだまだ侮れないだろう.

英国のEU離脱が決まったのも,高齢者に若者が負けたのが一因だったらしい.日本でももう既に社会保障の面では高齢者と若者の予算の奪い合いが起きているのだが,それを認識している若者はどれくらいいるのだろうか.

年金にしても医療費にしても今の高齢者はもっとも恩恵を受けている世代であり,逆に若者は将来そのツケを払わされる立場にいることは明白であると私は思っているのだけれど,今の若者たちは一体何を考えているのか,考えていないのか.

残念ながら,そういった世代間の格差や高齢者の医療費の無駄使いについてNHKはおろかマスコミが正面から取り上げることは期待できないだろう.日本のマスコミは国民の視点ではなく権力を持つ政治家の視点やCMのスポンサーである大企業の視点で情報を流すいわばプロパガンダに過ぎないのである.

特定秘密保護法は政府が世間に知られたくない情報を隠すのに法的な根拠を与えることに成功したが,そんなものはなくとも東電がメルトダウンを隠蔽できたことを考えれば,いかに日本のマスコミが役に立たないものかということは明らかだろう.

だから,テレビをつけっぱなしにしてNHKニュースを見るのはもうやめにしなければいけない.もっと視野を広げて自分たちが置かれている状況を正確に知り, 自分の意見を持つようにしないと誰かの思う壺にはまっても気がつかないまま不利な立場に追い込まれてしまうだろう.

テレビを捨ててNHKの契約解除をするのはなかなか難しいが,NHKは今後ますます政権の御用放送になるということは忘れてはいけないことだろう.

https://twitter.com/hashtag/自民党に質問?src=hash&lang=ja

が面白い.以下のニュースが流れていたのでtwitterでタグを探したら出るわ出るわ.

アベノミクスで景気が良くなった実感なんて全くないし、選挙前に最も大切なことについての議論をしないで勝ったら改憲を推し進めようなんていうのも卑怯に思える.

自分に都合の悪いことは『見ざる、言わざる、聞かざる』なんていうのは子供じみたやり方だろうが,それが通用すると思っているのが首相とその取り巻き連中なのだろう.

問題は自民党に入れないとしたら,どこに入れたらいいのかということだ.

民主党の例があるだけに悩むが,今回は参議院だから実害は少ないかもしれない.

『都合の悪い質問を黙殺 安倍自民ツイッター企画で“大炎上”

さすがにネット住民も呆れている。

ツイッターが参院選に向けて実施している企画「政党と話そう」。今回の選挙でこれが知りたいという利用者のツイートに各政党の代表が答えるというもので、第1弾は「♯自民党に質問」。自民広報も〈山本一太参議院議員が皆さんからの質問に答えます〉〈たくさんの質問、お待ちしています〉なんてあおったものだから、ヤブヘビに。安倍自民の痛いところを突く質問で“大炎上”してしまったのだ。

〈閣議で憲法の解釈を変更できるのであれば、憲法そのものを変える必要はないと思いますが、いかがでしょう〉

〈憲法改正をしたいのに、なんで参院選の争点から隠すんですか〉

〈株価を維持するため、国民の年金を投機的に運用し損失を出してしまうことがアベノミクスの何本目の矢なのですか〉

〈大企業は法人税減税で優遇、名目賃金は上がっていますが、実質賃金は26年間で最低。中小企業の従業員に大企業の業績の果実など行き渡っていません。アベノミクス失敗ですね?〉

〈以前「TPPには絶対反対」と公約していたのにそれを破ったのは、どんな「新しい判断」によるものなのですか〉

〈甘利明氏に対して、党で調査をして処分しないのですか〉

〈なぜ、日本の子どもの6人に1人が貧困に苦しんでいるのですか〉

〈安倍さんは南カリフォルニア大学政治学科に留学していたんですか〉

こうした至極まっとうな質問に山本一太議員が23日午後9時から、ライブで答えることに。ネット上では〈お手並み拝見〉と興味津々だったのだが、当の山本氏は「中小企業にも恩恵が出ている」と、最後まで安倍政権を礼賛してチャンチャン。視聴者からも〈質問に答えろよ〉〈だめだこりゃ〉とツッコミを入れられたが、都合の悪い質問は一切無視。アベノミクスは「道半ば」で「失敗とはとても言えない」とドヤ顔だった。

〈自民党の不誠実さがよく分かった〉という指摘もあったが、批判はすべて黙殺。これが安倍自民の“本質”なのだ。』

が面白い.以下のニュースが流れていたのでtwitterでタグを探したら出るわ出るわ.

アベノミクスで景気が良くなった実感なんて全くないし、選挙前に最も大切なことについての議論をしないで勝ったら改憲を推し進めようなんていうのも卑怯に思える.

自分に都合の悪いことは『見ざる、言わざる、聞かざる』なんていうのは子供じみたやり方だろうが,それが通用すると思っているのが首相とその取り巻き連中なのだろう.

問題は自民党に入れないとしたら,どこに入れたらいいのかということだ.

民主党の例があるだけに悩むが,今回は参議院だから実害は少ないかもしれない.

『都合の悪い質問を黙殺 安倍自民ツイッター企画で“大炎上”

さすがにネット住民も呆れている。

ツイッターが参院選に向けて実施している企画「政党と話そう」。今回の選挙でこれが知りたいという利用者のツイートに各政党の代表が答えるというもので、第1弾は「♯自民党に質問」。自民広報も〈山本一太参議院議員が皆さんからの質問に答えます〉〈たくさんの質問、お待ちしています〉なんてあおったものだから、ヤブヘビに。安倍自民の痛いところを突く質問で“大炎上”してしまったのだ。

〈閣議で憲法の解釈を変更できるのであれば、憲法そのものを変える必要はないと思いますが、いかがでしょう〉

〈憲法改正をしたいのに、なんで参院選の争点から隠すんですか〉

〈株価を維持するため、国民の年金を投機的に運用し損失を出してしまうことがアベノミクスの何本目の矢なのですか〉

〈大企業は法人税減税で優遇、名目賃金は上がっていますが、実質賃金は26年間で最低。中小企業の従業員に大企業の業績の果実など行き渡っていません。アベノミクス失敗ですね?〉

〈以前「TPPには絶対反対」と公約していたのにそれを破ったのは、どんな「新しい判断」によるものなのですか〉

〈甘利明氏に対して、党で調査をして処分しないのですか〉

〈なぜ、日本の子どもの6人に1人が貧困に苦しんでいるのですか〉

〈安倍さんは南カリフォルニア大学政治学科に留学していたんですか〉

こうした至極まっとうな質問に山本一太議員が23日午後9時から、ライブで答えることに。ネット上では〈お手並み拝見〉と興味津々だったのだが、当の山本氏は「中小企業にも恩恵が出ている」と、最後まで安倍政権を礼賛してチャンチャン。視聴者からも〈質問に答えろよ〉〈だめだこりゃ〉とツッコミを入れられたが、都合の悪い質問は一切無視。アベノミクスは「道半ば」で「失敗とはとても言えない」とドヤ顔だった。

〈自民党の不誠実さがよく分かった〉という指摘もあったが、批判はすべて黙殺。これが安倍自民の“本質”なのだ。』

『原発事故3年前に 東電「津波対策不可避」の資料

福島第一原発を巡って、東京電力が事故の3年前に「津波対策は不可避」と記した内部資料を作っていたことが分かりました。

ANNが入手した東電の資料は2008年に作られたもので、福島第一原発に押し寄せる津波を試算し、予想される高さは最大で15.7メートルに達するとしています。そのうえで、「現状より大きな津波の高さを評価せざるを得ない」「津波対策は不可避」と書かれています。この資料は、当時の所長も出席した第一原発内の会議で配られ、「機微情報のため資料は回収」とされていました。東電はこれまで、巨大な津波については「想定外だった」と繰り返し説明しています。取材に対しては、「当時の津波の検討に関する社内資料の一つであると思われる」と回答しています。』

『起訴すべき・東電旧経営陣3人を強制起訴 原発事故

福島第一原発事故を巡り、検察官役の指定弁護士は、東京電力の勝俣恒久元会長(75)ら旧経営陣3人を29日午前、在宅のまま強制起訴しました。

業務上過失致死傷の罪で強制起訴されたのは、東電の元会長の勝俣被告と元副社長の武藤栄被告(65)、武黒一郎被告(69)の3人です。3人については、東京地検が2度、不起訴処分としましたが、検察審査会が去年7月、「災害について予見可能性があったが、効果的な対策を講じようとはしなかった」として「起訴すべき」と議決していました。3人は無罪を主張するとみられていて、原発事故の刑事責任が初めて裁判で争われることになります。』

東日本大震災で確認された津波の高さは福島第一原発で13.1mだったそうなので,この資料にあるように15.7mの津波を想定して対策をとっていれば大事故には至らなかった可能性が高いのだろう.

だから,この資料の存在が真実なら,「災害について予見可能性があったが、効果的な対策を講じようとはしなかった」というのは事実であり,この3人は責任を逃れることはできないだろう.そして東電もそれを前提とすれば,未だに帰還できない人たちが以前の生活を取り戻すことができるようになるまでずっと支え続ける義務があるだろう.

そして,こういう資料が存在したことを今まで隠蔽してきたこと自体をもっと大きな問題にすべきだろう.東電だけでなく全国の原発についてもまだ隠された資料があるのかもしれない.

世界のエネルギーが脱原発に向かっている時に,未だに原発に固執しているムラの人たちの言うことを信じる人などもはやいないだろうが,彼らにとって都合の悪い真実は常に隠蔽されているということを忘れてはいけないだろう.

福島第一原発を巡って、東京電力が事故の3年前に「津波対策は不可避」と記した内部資料を作っていたことが分かりました。

ANNが入手した東電の資料は2008年に作られたもので、福島第一原発に押し寄せる津波を試算し、予想される高さは最大で15.7メートルに達するとしています。そのうえで、「現状より大きな津波の高さを評価せざるを得ない」「津波対策は不可避」と書かれています。この資料は、当時の所長も出席した第一原発内の会議で配られ、「機微情報のため資料は回収」とされていました。東電はこれまで、巨大な津波については「想定外だった」と繰り返し説明しています。取材に対しては、「当時の津波の検討に関する社内資料の一つであると思われる」と回答しています。』

『起訴すべき・東電旧経営陣3人を強制起訴 原発事故

福島第一原発事故を巡り、検察官役の指定弁護士は、東京電力の勝俣恒久元会長(75)ら旧経営陣3人を29日午前、在宅のまま強制起訴しました。

業務上過失致死傷の罪で強制起訴されたのは、東電の元会長の勝俣被告と元副社長の武藤栄被告(65)、武黒一郎被告(69)の3人です。3人については、東京地検が2度、不起訴処分としましたが、検察審査会が去年7月、「災害について予見可能性があったが、効果的な対策を講じようとはしなかった」として「起訴すべき」と議決していました。3人は無罪を主張するとみられていて、原発事故の刑事責任が初めて裁判で争われることになります。』

東日本大震災で確認された津波の高さは福島第一原発で13.1mだったそうなので,この資料にあるように15.7mの津波を想定して対策をとっていれば大事故には至らなかった可能性が高いのだろう.

だから,この資料の存在が真実なら,「災害について予見可能性があったが、効果的な対策を講じようとはしなかった」というのは事実であり,この3人は責任を逃れることはできないだろう.そして東電もそれを前提とすれば,未だに帰還できない人たちが以前の生活を取り戻すことができるようになるまでずっと支え続ける義務があるだろう.

そして,こういう資料が存在したことを今まで隠蔽してきたこと自体をもっと大きな問題にすべきだろう.東電だけでなく全国の原発についてもまだ隠された資料があるのかもしれない.

世界のエネルギーが脱原発に向かっている時に,未だに原発に固執しているムラの人たちの言うことを信じる人などもはやいないだろうが,彼らにとって都合の悪い真実は常に隠蔽されているということを忘れてはいけないだろう.

都会では自殺する若者が増えている

2016年2月25日 社会の問題『東京で若者の「自殺」が深刻化している 10~30代では「死因」のトップに

◇ 東京に住む若者の自殺が深刻化している。

東京都は、自殺を防ぐためには社会全体で対策を進めていくために設置した「自殺総合対策東京会議 2015年度」を2016年2月22日に開催。東京の自殺の現状や自殺対策の取り組みなどについて、専門家らが意見交換した。自殺の理由はさまざまだが、東京都では全国に比べ、より多くの若者が自ら死を選んでいる。

◇ 30歳代以下の自殺者の比率が全国を上回る

内閣府の「地域における自殺の基礎資料」によると、東京都で2014年度に自殺した20歳未満は、前年度から20人増えて73人。20~29歳は34人減った(346人)が、30~39歳は4人増えて410人だった。このうち、「学生・生徒」の自殺は150人。前年から22人も増えている。

東京都の自殺者数は1997年の2014人から98年に2740人に急増。それ以降は毎年2500人から2900人が自ら命を絶つという深刻な状況が続いた。

ピークは2011年の2919人。その後、経済情勢の改善などで減少傾向に転じ、2015年は2471人まで減った。それでも、東京都が全国(速報値2万3971人)に占める割合で10.3%にあたり、最多のままだ。

そうした中で、東京都の30代以下の自殺者は、2014年の速報値で全体の30.3%を占めており、全国平均の26.3%と比べて若者の割合が高くなっている。福祉保健局は、「ここ数年の割合は約3割を占めて高止まりしています。若者の自殺はなかなか減っていきません」と話す。

東京都の10~30代の死因も、2014年は1位が自殺だ。「先進国の若者の死因をみると不慮の事故が多いのですが、それを上回っているのが現状です」と、福祉保健局の担当者はいう。ちなみに、「死因が自殺」は40代で2位、50代は4位で、上の世代に比べ若者が自殺で亡くなる率が高いことがわかる

東京都は「東京における自殺総合対策の基本的な取組方針」(2013年11月改正版)に基づき、電話相談やリーフレットの作成、大学生が主催するワークショップや講演会の開催などで「若者が孤立しない」よう工夫を凝らし、若者が自殺に追い込まれないよう対策を講じている。

たとえば、「若者の自殺は深夜帯に増える傾向にありますから、電話相談も深夜帯に受け付けられるようにするなど、悩んでいるときに、すぐに応じられる態勢を整えています」(福祉保健局)と説明。ただ、「自殺の原因はさまざまで、なかなか特定することはできません」ともいう。

そのうえで、学校生活でのイジメや進路の悩み、家庭での貧困や暴力・虐待、勤務先での長時間の過重労働やパワハラ・セクハラ、男女交際などの可能性をあげている。

◇ 東京では新年度を前にした3月の自殺者が最も多い

一方、こうした若者の自殺の背景に、過重労働を強いたり、残業代を支払わなかったりする「ブラック企業」の存在を指摘する声は少なくない。アルバイトに過剰な労働を強いては責任を押しつける「ブラックバイト」もある。

たとえば、大学入学と同時に上京。生活に慣れないうちにアルバイトで学費や生活費を稼ぐが、仕事に疲れて学業が疎かになり、しだいに身体的にも精神的にも大きなダメージを負ってしまうケースはよく耳にする。

東京都の自殺者を月別でみると、新年度を前にした3月が約10%と最も多く、次いで1月の9.2%、ゴールデンウイーク明けの5月(8.9%)、6月(8.8%)と続く。

過重な勤務がきっかけで、命を絶つケースは少なからずある。厚生労働省によると、2014年度に全国で認定された過労死は121件。この5年は120件前後で推移しているが、一方で過労自殺(未遂を含む)は14年度に99件と過去最多になり、10年前の2倍以上に急増した。しかも、99件のうち20~30代が42件と半分近くを占めている。

リーマン・ショック後の不景気のときには、働き盛りの中年男性が過重労働による心臓疾患などで急死したり自殺したりするケースが多かったが、アベノミクスによる回復基調を背景に中年男性の過労死や自殺が減り、最近は若者が精神的に苦しみ、うつ病を発症して死に追い込まれる「過労自殺」が増えているとされる。

労働問題に詳しいジャーナリストの小林美希氏は、「企業が人材育成に人や時間を割かないこと。それが勢い、パワハラなどにつながっています」と指摘する。

さらに、「最近は売り手市場なので学生優位にみえますが、大手企業はまだまだ強気です。入社してみて、『こんなんじゃなかった』ということもあります」と、若手社員と企業のギャップが広がっているともみている。』

記事のタイトルが井上陽水の「傘がない」の歌詞の冒頭と同じなので目についたのだが,

http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/whitepaper/w-2015/pdf/honbun/index.html

などを読んでみると,自殺というのは男性が多く,特に1997年の不況以降に増えいるし,仕事に就いていた人よりも就いていなかった人が多くて,仕事に就いていた人の場合は仕事がうまくいかなかったり負債を抱えた人が自殺しているようだから経済的要因は自殺の大きな原因であることは間違いのないところだろう.

女性については自殺の原因で一番多いのはうつ病で,1997年以降でもそれほど増えていないから,女性にとっては経済的要因はあまり大きな因子ではないのだろう.

若年層については平成9年から10年にかけて、全体の自殺者数が急激に増加する中で、20歳代,30歳代の自殺者数も増加したようだが,最近は20歳代,30歳代の自殺の動機として勤務問題が自殺死亡率を引き上げているのは事実のようだ.

全年齢層と20歳代,30歳代で生活・経済問題を動機とする自殺者数の比に大きな差は見られないので勤務問題はこの年代に特有の問題なのだろう.

自損行為の救急搬送率は女性の若年層で高いけれども軽症の比率が高く,女性は未遂で終わっていることが多いようだが,30歳前後の女性においては自殺者のほぼ二人に一人 は過去に自殺未遂の経験があるそうなので自殺未遂が来たら注意が必要だろう.

そう言われてみれば,男性の自殺体の検視は何度かしたことがあるが女性のは無いし,女性の自傷行為を診たことはあるが男性のは無かったのはそういう訳だったのかもしれない.

井上陽水の歌詞ではそんな世の中のことよりも彼女に逢いに行くのに傘がないことのほうが問題だと歌っていたが,今の男たちは彼女なんて欲しくても無理とあきらめている人も多いらしい.そうすると休みの日には家に引きこもってスマホでゲームでもするしかなくなるのだろうか.

1997年は消費税が5%になった年だが,昨年は消費税が8%になった.アベノミクスはカンフル剤的な一時的効果はあったのかもしれないが,結果的に物価を押し上げたのは消費税を上げた分だけで,おかげで消費は低迷し賃金もさっぱり上がっていない.消費税が10%になったら趣味にかけるお金もさらに少なくなりそうだが,自殺者数にはどう影響するのだろうか.

老人がいくら愛国心を煽っても,働き盛りの若者を苦しめるようでは日本の未来はないだろう.

◇ 東京に住む若者の自殺が深刻化している。

東京都は、自殺を防ぐためには社会全体で対策を進めていくために設置した「自殺総合対策東京会議 2015年度」を2016年2月22日に開催。東京の自殺の現状や自殺対策の取り組みなどについて、専門家らが意見交換した。自殺の理由はさまざまだが、東京都では全国に比べ、より多くの若者が自ら死を選んでいる。

◇ 30歳代以下の自殺者の比率が全国を上回る

内閣府の「地域における自殺の基礎資料」によると、東京都で2014年度に自殺した20歳未満は、前年度から20人増えて73人。20~29歳は34人減った(346人)が、30~39歳は4人増えて410人だった。このうち、「学生・生徒」の自殺は150人。前年から22人も増えている。

東京都の自殺者数は1997年の2014人から98年に2740人に急増。それ以降は毎年2500人から2900人が自ら命を絶つという深刻な状況が続いた。

ピークは2011年の2919人。その後、経済情勢の改善などで減少傾向に転じ、2015年は2471人まで減った。それでも、東京都が全国(速報値2万3971人)に占める割合で10.3%にあたり、最多のままだ。

そうした中で、東京都の30代以下の自殺者は、2014年の速報値で全体の30.3%を占めており、全国平均の26.3%と比べて若者の割合が高くなっている。福祉保健局は、「ここ数年の割合は約3割を占めて高止まりしています。若者の自殺はなかなか減っていきません」と話す。

東京都の10~30代の死因も、2014年は1位が自殺だ。「先進国の若者の死因をみると不慮の事故が多いのですが、それを上回っているのが現状です」と、福祉保健局の担当者はいう。ちなみに、「死因が自殺」は40代で2位、50代は4位で、上の世代に比べ若者が自殺で亡くなる率が高いことがわかる

東京都は「東京における自殺総合対策の基本的な取組方針」(2013年11月改正版)に基づき、電話相談やリーフレットの作成、大学生が主催するワークショップや講演会の開催などで「若者が孤立しない」よう工夫を凝らし、若者が自殺に追い込まれないよう対策を講じている。

たとえば、「若者の自殺は深夜帯に増える傾向にありますから、電話相談も深夜帯に受け付けられるようにするなど、悩んでいるときに、すぐに応じられる態勢を整えています」(福祉保健局)と説明。ただ、「自殺の原因はさまざまで、なかなか特定することはできません」ともいう。

そのうえで、学校生活でのイジメや進路の悩み、家庭での貧困や暴力・虐待、勤務先での長時間の過重労働やパワハラ・セクハラ、男女交際などの可能性をあげている。

◇ 東京では新年度を前にした3月の自殺者が最も多い

一方、こうした若者の自殺の背景に、過重労働を強いたり、残業代を支払わなかったりする「ブラック企業」の存在を指摘する声は少なくない。アルバイトに過剰な労働を強いては責任を押しつける「ブラックバイト」もある。

たとえば、大学入学と同時に上京。生活に慣れないうちにアルバイトで学費や生活費を稼ぐが、仕事に疲れて学業が疎かになり、しだいに身体的にも精神的にも大きなダメージを負ってしまうケースはよく耳にする。

東京都の自殺者を月別でみると、新年度を前にした3月が約10%と最も多く、次いで1月の9.2%、ゴールデンウイーク明けの5月(8.9%)、6月(8.8%)と続く。

過重な勤務がきっかけで、命を絶つケースは少なからずある。厚生労働省によると、2014年度に全国で認定された過労死は121件。この5年は120件前後で推移しているが、一方で過労自殺(未遂を含む)は14年度に99件と過去最多になり、10年前の2倍以上に急増した。しかも、99件のうち20~30代が42件と半分近くを占めている。

リーマン・ショック後の不景気のときには、働き盛りの中年男性が過重労働による心臓疾患などで急死したり自殺したりするケースが多かったが、アベノミクスによる回復基調を背景に中年男性の過労死や自殺が減り、最近は若者が精神的に苦しみ、うつ病を発症して死に追い込まれる「過労自殺」が増えているとされる。

労働問題に詳しいジャーナリストの小林美希氏は、「企業が人材育成に人や時間を割かないこと。それが勢い、パワハラなどにつながっています」と指摘する。

さらに、「最近は売り手市場なので学生優位にみえますが、大手企業はまだまだ強気です。入社してみて、『こんなんじゃなかった』ということもあります」と、若手社員と企業のギャップが広がっているともみている。』

記事のタイトルが井上陽水の「傘がない」の歌詞の冒頭と同じなので目についたのだが,

http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/whitepaper/w-2015/pdf/honbun/index.html

などを読んでみると,自殺というのは男性が多く,特に1997年の不況以降に増えいるし,仕事に就いていた人よりも就いていなかった人が多くて,仕事に就いていた人の場合は仕事がうまくいかなかったり負債を抱えた人が自殺しているようだから経済的要因は自殺の大きな原因であることは間違いのないところだろう.

女性については自殺の原因で一番多いのはうつ病で,1997年以降でもそれほど増えていないから,女性にとっては経済的要因はあまり大きな因子ではないのだろう.

若年層については平成9年から10年にかけて、全体の自殺者数が急激に増加する中で、20歳代,30歳代の自殺者数も増加したようだが,最近は20歳代,30歳代の自殺の動機として勤務問題が自殺死亡率を引き上げているのは事実のようだ.

全年齢層と20歳代,30歳代で生活・経済問題を動機とする自殺者数の比に大きな差は見られないので勤務問題はこの年代に特有の問題なのだろう.

自損行為の救急搬送率は女性の若年層で高いけれども軽症の比率が高く,女性は未遂で終わっていることが多いようだが,30歳前後の女性においては自殺者のほぼ二人に一人 は過去に自殺未遂の経験があるそうなので自殺未遂が来たら注意が必要だろう.

そう言われてみれば,男性の自殺体の検視は何度かしたことがあるが女性のは無いし,女性の自傷行為を診たことはあるが男性のは無かったのはそういう訳だったのかもしれない.

井上陽水の歌詞ではそんな世の中のことよりも彼女に逢いに行くのに傘がないことのほうが問題だと歌っていたが,今の男たちは彼女なんて欲しくても無理とあきらめている人も多いらしい.そうすると休みの日には家に引きこもってスマホでゲームでもするしかなくなるのだろうか.

1997年は消費税が5%になった年だが,昨年は消費税が8%になった.アベノミクスはカンフル剤的な一時的効果はあったのかもしれないが,結果的に物価を押し上げたのは消費税を上げた分だけで,おかげで消費は低迷し賃金もさっぱり上がっていない.消費税が10%になったら趣味にかけるお金もさらに少なくなりそうだが,自殺者数にはどう影響するのだろうか.

老人がいくら愛国心を煽っても,働き盛りの若者を苦しめるようでは日本の未来はないだろう.

『「働かないアリ、集団の絶滅防ぐ」…北大チーム

アリの集団が長期間存続するためには、働かないアリが一定の割合で存在する必要があるとの研究成果を、北海道大の長谷川英祐准教授らのチームが16日、英科学誌サイエンティフィック・リポーツに発表した。

長谷川准教授は、「普段働かないアリがいざという時に働いて、集団の絶滅を防いでいる」と話す。

これまでの研究で、アリの集団には常に2~3割、ほとんど働かないアリが存在することがわかっている。働くアリだけを集めても一部が働かなくなり、働かないアリだけを集めると一部が働き始めるが、その理由はナゾだった。

チームは、様々な働き方のアリの集団をコンピューターで模擬的に作成、どの集団が長く存続するかを調べた。その結果、働き方が均一な集団よりも、バラバラの集団の方が長く存続した。働くアリが疲れて動けなくなった時に、普段は働かないアリが代わりに働き始めるためだ。

実際に8集団1200匹のアリを観察すると、働くアリが休んだ時、それまで働いていなかったアリが活動し始めることが確認できたという。』

2〜3割は働かないアリがいたほうがいいというのは面白い.日本人は働き方のマネージメントが出来ない上司が多いのか,長時間働く割には生産性は低いと思う.

私は手術の時には80〜100%で働くが,普段の稼働率はせいぜい高くても50%だと思っているし,そうでなければ緊急時に全力を出すことなどできない.

手術でもなければ日常業務は車のエンジンで言えばアイドリングみたいなものだけれども,それでも休養が足りてないので自分で休みを取るようにしている.

社会の存続のためには働かないアリがいたほうがいいのだと思えば,ずいぶんと気が楽になるのではないだろうか.

アリの集団が長期間存続するためには、働かないアリが一定の割合で存在する必要があるとの研究成果を、北海道大の長谷川英祐准教授らのチームが16日、英科学誌サイエンティフィック・リポーツに発表した。

長谷川准教授は、「普段働かないアリがいざという時に働いて、集団の絶滅を防いでいる」と話す。

これまでの研究で、アリの集団には常に2~3割、ほとんど働かないアリが存在することがわかっている。働くアリだけを集めても一部が働かなくなり、働かないアリだけを集めると一部が働き始めるが、その理由はナゾだった。

チームは、様々な働き方のアリの集団をコンピューターで模擬的に作成、どの集団が長く存続するかを調べた。その結果、働き方が均一な集団よりも、バラバラの集団の方が長く存続した。働くアリが疲れて動けなくなった時に、普段は働かないアリが代わりに働き始めるためだ。

実際に8集団1200匹のアリを観察すると、働くアリが休んだ時、それまで働いていなかったアリが活動し始めることが確認できたという。』

2〜3割は働かないアリがいたほうがいいというのは面白い.日本人は働き方のマネージメントが出来ない上司が多いのか,長時間働く割には生産性は低いと思う.

私は手術の時には80〜100%で働くが,普段の稼働率はせいぜい高くても50%だと思っているし,そうでなければ緊急時に全力を出すことなどできない.

手術でもなければ日常業務は車のエンジンで言えばアイドリングみたいなものだけれども,それでも休養が足りてないので自分で休みを取るようにしている.

社会の存続のためには働かないアリがいたほうがいいのだと思えば,ずいぶんと気が楽になるのではないだろうか.

認知症のせいなのか?

2015年10月29日 社会の問題『軽乗用車暴走 スピード上げ次々はねたか

28日、宮崎市中心部で軽乗用車が歩道を暴走し7人が死傷した事故で、目撃者の話などから、軽乗用車は当初、比較的遅いスピードで歩道上の障害物を避けるように走行していましたが、途中でスピードを上げ、最後に交差点に飛び出す直前に亡くなった2人を含む4人を次々とはねたとみられることが、警察への取材で分かりました。警察は詳しい状況を調べています。

28日、宮崎市中心部の大通りで軽乗用車が歩道をおよそ700メートルにわたって暴走し、いずれも宮崎市に住む藤本みどりさん(66)と、会社員の高木喜久枝さん(50)の2人がはねられて死亡したほか、軽乗用車の73歳の運転手を含む5人が重軽傷を負いました。

警察は29日、鹿児島県日置市の軽乗用車の運転手の自宅を過失運転致死傷の疑いで捜索しました。

また、目撃者の話などをもとに当時の状況を調べたところ、軽乗用車は、歩道に乗り上げた直後は比較的遅いスピードで、歩道の中央にあるポールなどを避けるように走行していたということです。そして、途中からスピードを上げ、交差点に飛び出して止まる直前に、死亡した2人を含む4人を次々にはねたとみられることが、警察への取材で分かりました。

これまでの調べで、軽乗用車の運転手は認知症の治療を受けていたということで、警察は防犯カメラの映像を解析して事故の状況を解明するとともに認知症と事故との関連などを詳しく調べることにしています。

軽乗用車の運転手の近所の女性(31)は「子どものことをいつも気にかけてくれる穏やかで優しい人でした。駐車場から車を出す時も周囲の安全に気をつけて運転している様子でした」と話していました。さらに、別の女性(68)は男性の最近の様子について「おとといも夫婦で散歩しているところを見かけました。元気な様子だったので驚いています」と話していました。』

認知症だったとしたら乗用車の運転はできないはずで,もし主治医がそのことを家族に伝えていなかったり家族がそのことを知っていて車のキーを取り上げていなかったのだとしたら責任はその人たちにあるだろう.

しかし,事故の原因が本当に認知症のせいなのかは今のところわからない.認知症の治療薬の副作用で興奮性が高まっていたなんていうことも考えられる.認知症で怒りっぽくなったり疑り深くなったりすることもそれほど珍しいことでもない.てんかん発作を起こしていた疑いもある.

てんかん,認知症,薬物中毒(アルコール依存症も含む)でも乗用車の運転をしている人は多いのが現実である.てんかんは自己申告だし,認知症も家族が気づいていないこともあるし,薬物依存に至っては事故を起こすまで見分けることもできないだろう.

公安委員会からの運転免許の適否判定の意見書には,てんかんの場合は今後発作を起こす可能性があるかどうかという項目と認知症があるかどうかの項目があるが,厳密に言うと脳梗塞や脳出血で発症した患者さんは全て今後てんかん発作を起こす可能性はあるし,認知機能に影響が出る可能性もある.免許を与えるかどうかは公安委員会の判断になるのだろうが,意見書の書式に従えば可能性があると書かざをえないから大半患者さんは免許停止または保留になっているのだろう.

もっともたとえどんな理由があるにせよ事故を起こせば誰かが責任を取らねばならないだろう.以前に認知症の患者が徘徊して列車事故に遭い,その責任が家族に問われたことがあったから,もし認知症が原因ということになれば今回も家族に責任が問われることになるのだろうか.今後の経過に注目してみよう.

28日、宮崎市中心部で軽乗用車が歩道を暴走し7人が死傷した事故で、目撃者の話などから、軽乗用車は当初、比較的遅いスピードで歩道上の障害物を避けるように走行していましたが、途中でスピードを上げ、最後に交差点に飛び出す直前に亡くなった2人を含む4人を次々とはねたとみられることが、警察への取材で分かりました。警察は詳しい状況を調べています。

28日、宮崎市中心部の大通りで軽乗用車が歩道をおよそ700メートルにわたって暴走し、いずれも宮崎市に住む藤本みどりさん(66)と、会社員の高木喜久枝さん(50)の2人がはねられて死亡したほか、軽乗用車の73歳の運転手を含む5人が重軽傷を負いました。

警察は29日、鹿児島県日置市の軽乗用車の運転手の自宅を過失運転致死傷の疑いで捜索しました。

また、目撃者の話などをもとに当時の状況を調べたところ、軽乗用車は、歩道に乗り上げた直後は比較的遅いスピードで、歩道の中央にあるポールなどを避けるように走行していたということです。そして、途中からスピードを上げ、交差点に飛び出して止まる直前に、死亡した2人を含む4人を次々にはねたとみられることが、警察への取材で分かりました。

これまでの調べで、軽乗用車の運転手は認知症の治療を受けていたということで、警察は防犯カメラの映像を解析して事故の状況を解明するとともに認知症と事故との関連などを詳しく調べることにしています。

軽乗用車の運転手の近所の女性(31)は「子どものことをいつも気にかけてくれる穏やかで優しい人でした。駐車場から車を出す時も周囲の安全に気をつけて運転している様子でした」と話していました。さらに、別の女性(68)は男性の最近の様子について「おとといも夫婦で散歩しているところを見かけました。元気な様子だったので驚いています」と話していました。』

認知症だったとしたら乗用車の運転はできないはずで,もし主治医がそのことを家族に伝えていなかったり家族がそのことを知っていて車のキーを取り上げていなかったのだとしたら責任はその人たちにあるだろう.

しかし,事故の原因が本当に認知症のせいなのかは今のところわからない.認知症の治療薬の副作用で興奮性が高まっていたなんていうことも考えられる.認知症で怒りっぽくなったり疑り深くなったりすることもそれほど珍しいことでもない.てんかん発作を起こしていた疑いもある.

てんかん,認知症,薬物中毒(アルコール依存症も含む)でも乗用車の運転をしている人は多いのが現実である.てんかんは自己申告だし,認知症も家族が気づいていないこともあるし,薬物依存に至っては事故を起こすまで見分けることもできないだろう.

公安委員会からの運転免許の適否判定の意見書には,てんかんの場合は今後発作を起こす可能性があるかどうかという項目と認知症があるかどうかの項目があるが,厳密に言うと脳梗塞や脳出血で発症した患者さんは全て今後てんかん発作を起こす可能性はあるし,認知機能に影響が出る可能性もある.免許を与えるかどうかは公安委員会の判断になるのだろうが,意見書の書式に従えば可能性があると書かざをえないから大半患者さんは免許停止または保留になっているのだろう.

もっともたとえどんな理由があるにせよ事故を起こせば誰かが責任を取らねばならないだろう.以前に認知症の患者が徘徊して列車事故に遭い,その責任が家族に問われたことがあったから,もし認知症が原因ということになれば今回も家族に責任が問われることになるのだろうか.今後の経過に注目してみよう.

『 坂上忍 安保法案に「大反対」生放送で

俳優でタレントの坂上忍が18日、フジテレビ系「バイキング」に出演し、安全保障関連法案について「大反対。武器を持たないで憲法9条を持っておけばいい」との見解を示した。

番組では、安保法案について、日ごろは政治を語ろうとしない芸能人が声をあげ始めていることを伝えた。例として石田純一、ロンブー田村淳、渡辺謙らな名前が上がった。

元衆院議員の東国原英夫氏が「条件付きで賛成」と述べた後、意見を求められた坂上は「ぼく大反対」と即答。その理由として、「今の世界情勢見てると必要なのかなという気にもなりがちなんですけど。日本が一時、お前ら金だけ出して何にもやらないのかとたたかれた時があった。でも、今だからこそ、逆に言ったら武器を持たないで憲法9条持っておけばいいんじゃないのかと。だって被爆国なんだから。被爆国にしかできないこと」と日本が世界で唯一の被爆国であるからこそ、武器を持たない選択肢があることを訴えた。

坂上はまた「今だからこそ、武器を持たない日本でいてほしいというのが強い思いです」と付け加えた。

共演した女優の渡辺えりが拍手し、「武力に武力で対抗したらずーっと続くわけですから。それを止める勇気。本当に大変だけれども止める勇気を持たないと」と坂上の考えに同調した。坂上は「ただ、こっちの意見はきれいごとにも聞こえかねない」と客観的にも語った。

東国原氏は「安倍さんも正直に言うべき」と安倍総理に提言。「アメリカにお願いされたので仕方ないと言うべきです。絶対に言うべきです。それを言うとアメリカ追従だとか、51番目の州だとか言われるから。日本は自立しているということを全面に出したい」と言った後で、「これちょっと、問題発言ですね」と思わずヒートアップしたことを自分で指摘。笑いが起こる中、「勇気を振り絞って言ってるんです。全部の番組、内調が調べてますからね。だれが何を言ったか」と内閣調査室がテレビ番組での発言を調べていると述べた。

タレントの鈴木奈々も意見を求められ、「私は反対です。反対です。戦争に巻き込まれる確率が0・1パーセントでも増えると思うとすごく不安。私たちも巻き込んで決めて欲しい」と述べた。坂上は「だから投票には行った方がいい」と選挙には行くべきとの考えを示した。』

米国に作ってもらった憲法の解釈を米国の都合に合わせて変更した.誰も大きな声では言わないが,日米安保の枠組みは当然のごとく戦勝国である米国主導でその点では日本は戦後占領下と何も変わっていないってことだと思う.従って他に選択肢はないからだまし討ちでも強行採決でも何でもありだったのだろう.

現時点での憲法改正は米国にとって何か都合が悪いので,首相は改憲は引っ込めてとりあえず解釈変更になったのではないだろうか.利用できるうちは日本は生かさず殺さずっていうのが米国にとっての日米安保なのだろう.法案成立後すみやかに米国が歓迎の意思を示したことでもそれは明らかだ.

プライドの高い首相は裏で米国に圧力をかけられたとしてもそんなことは言うはずもないし,表向きは内政干渉になるから米国の立場を考えれば言うこともできないだろう.だが,プライドが高いとは言っても米国議会での演説では日本が米国の51番目の州と言われてもおかしくないほどの媚びようだったように思う.

それでも首相であればなんと言われようとも耐えるしかないだろう.最近の中国の領土拡張主義の強引さをみれば,もし米国の核の傘の庇護がなければ日本は自国の領土を守ることはできないだろうし,庇護の見返りを求められれば言いなりになるしかないだろうから.

一応同じく米国との軍事同盟国である韓国に実効支配されている竹島のことを考えれば,米国の後ろ盾がなければ今の日本は自国の領土を取り返すことができないことは明らかだろう.中国が尖閣諸島に上陸しようとした時にそれは明らかになるのだろう.

民主主義だからデモで意見を主張するのもいいだろうし,選挙には行くべきなのだろうが民主党政権時代がどんなだったかを憶えていれば選挙に行っても投票したい政党が見当たらない人も多いのではないだろうか.

一般大衆と一緒になって声を上げるのはいいが,実行力のない烏合の衆になり下がった小さな野党の集まりに期待できることはない.反対するだけの野党ではいつまでたっても自民党の脅威にはなり得ないだろう.

弱小野党が自民党のやり方が気に入らないというなら次期選挙までにやることは山ほどあると思うのだがどうなのだろうか.

俳優でタレントの坂上忍が18日、フジテレビ系「バイキング」に出演し、安全保障関連法案について「大反対。武器を持たないで憲法9条を持っておけばいい」との見解を示した。

番組では、安保法案について、日ごろは政治を語ろうとしない芸能人が声をあげ始めていることを伝えた。例として石田純一、ロンブー田村淳、渡辺謙らな名前が上がった。

元衆院議員の東国原英夫氏が「条件付きで賛成」と述べた後、意見を求められた坂上は「ぼく大反対」と即答。その理由として、「今の世界情勢見てると必要なのかなという気にもなりがちなんですけど。日本が一時、お前ら金だけ出して何にもやらないのかとたたかれた時があった。でも、今だからこそ、逆に言ったら武器を持たないで憲法9条持っておけばいいんじゃないのかと。だって被爆国なんだから。被爆国にしかできないこと」と日本が世界で唯一の被爆国であるからこそ、武器を持たない選択肢があることを訴えた。

坂上はまた「今だからこそ、武器を持たない日本でいてほしいというのが強い思いです」と付け加えた。

共演した女優の渡辺えりが拍手し、「武力に武力で対抗したらずーっと続くわけですから。それを止める勇気。本当に大変だけれども止める勇気を持たないと」と坂上の考えに同調した。坂上は「ただ、こっちの意見はきれいごとにも聞こえかねない」と客観的にも語った。

東国原氏は「安倍さんも正直に言うべき」と安倍総理に提言。「アメリカにお願いされたので仕方ないと言うべきです。絶対に言うべきです。それを言うとアメリカ追従だとか、51番目の州だとか言われるから。日本は自立しているということを全面に出したい」と言った後で、「これちょっと、問題発言ですね」と思わずヒートアップしたことを自分で指摘。笑いが起こる中、「勇気を振り絞って言ってるんです。全部の番組、内調が調べてますからね。だれが何を言ったか」と内閣調査室がテレビ番組での発言を調べていると述べた。

タレントの鈴木奈々も意見を求められ、「私は反対です。反対です。戦争に巻き込まれる確率が0・1パーセントでも増えると思うとすごく不安。私たちも巻き込んで決めて欲しい」と述べた。坂上は「だから投票には行った方がいい」と選挙には行くべきとの考えを示した。』

米国に作ってもらった憲法の解釈を米国の都合に合わせて変更した.誰も大きな声では言わないが,日米安保の枠組みは当然のごとく戦勝国である米国主導でその点では日本は戦後占領下と何も変わっていないってことだと思う.従って他に選択肢はないからだまし討ちでも強行採決でも何でもありだったのだろう.

現時点での憲法改正は米国にとって何か都合が悪いので,首相は改憲は引っ込めてとりあえず解釈変更になったのではないだろうか.利用できるうちは日本は生かさず殺さずっていうのが米国にとっての日米安保なのだろう.法案成立後すみやかに米国が歓迎の意思を示したことでもそれは明らかだ.

プライドの高い首相は裏で米国に圧力をかけられたとしてもそんなことは言うはずもないし,表向きは内政干渉になるから米国の立場を考えれば言うこともできないだろう.だが,プライドが高いとは言っても米国議会での演説では日本が米国の51番目の州と言われてもおかしくないほどの媚びようだったように思う.

それでも首相であればなんと言われようとも耐えるしかないだろう.最近の中国の領土拡張主義の強引さをみれば,もし米国の核の傘の庇護がなければ日本は自国の領土を守ることはできないだろうし,庇護の見返りを求められれば言いなりになるしかないだろうから.

一応同じく米国との軍事同盟国である韓国に実効支配されている竹島のことを考えれば,米国の後ろ盾がなければ今の日本は自国の領土を取り返すことができないことは明らかだろう.中国が尖閣諸島に上陸しようとした時にそれは明らかになるのだろう.

民主主義だからデモで意見を主張するのもいいだろうし,選挙には行くべきなのだろうが民主党政権時代がどんなだったかを憶えていれば選挙に行っても投票したい政党が見当たらない人も多いのではないだろうか.

一般大衆と一緒になって声を上げるのはいいが,実行力のない烏合の衆になり下がった小さな野党の集まりに期待できることはない.反対するだけの野党ではいつまでたっても自民党の脅威にはなり得ないだろう.

弱小野党が自民党のやり方が気に入らないというなら次期選挙までにやることは山ほどあると思うのだがどうなのだろうか.

消費データと引き換えの僅かな減税

2015年9月8日 社会の問題 コメント (1)『日本型軽減税率案きょうにも提案 新たなカード活用も

消費税率を10%へ引き上げるのに伴う負担軽減策として財務省が検討している「日本型軽減税率」案の概要が7日、分かった。対象者を所得で制限せず、飲食料品の増税分の払い戻しに上限額を設け、消費額が多い人の恩恵を小さくする。事務処理にはマイナンバー制度か、新たに発行するカードの活用を検討する。

所得制限の見送りは、対象を広くして消費への悪影響を避ける狙いがあるが、消費者や小売店が手続き面の負担を抱えるのは必至だ。運用面ではマイナンバー制度の浸透が前提になるとの懸念もあるため、新たな給付用のカードを発行する案も出ている。

財務省は8日にも自民党、公明党に「日本型軽減税率」案を示し、理解を得ていきたい考え。両党は12月にまとめる平成28年度税制改正大綱に向け、検討作業を本格化する。

消費税は低所得者の負担感が増す「逆進性」が指摘される。財務省案は店での会計時に、一律に10%の消費税を支払うが、飲食料品の購入額に応じ、払いすぎた分を後から受け取れる。税率10%のうち2%分が戻れば、対象品目の実質的な税率が8%に据え置かれた計算になる。

来年からのマイナンバー制度で配布される個人番号カードか、新たなカードを店の端末にかざすことで、対象品目をいくら買ったかデータを蓄積して計算し、給付する仕組みという。上限額は今後検討する。

ただ、マイナンバー制度の活用は消費者が常に個人番号カードを携帯しなければならないため、財務省は「個人情報が分からないよう工夫した新たなカードを検討する」(政府関係者)ことにした。

27年度の与党税制改正大綱は、増税時に一部の税率を低くする軽減税率を導入すると明記したが、事業者の納税事務負担が重くなるとの懸念から制度案づくりが難航。財務省が代替案をまとめた。』

「個人情報が分からないよう工夫した新たなカードを検討する」と財務省が言っても,財務省はマイナンバーでどこの誰がどんな商品を購入したかのデータをすべて把握できるようになるわけだ.

おまけに給付にも上限を設けると言うことは,またしても所得制限を設けることが可能ということだ.マイナンバーは所得税とリンクしているからこれも当然可能なことだ.国民一人一人の経済活動について所得だけでなく消費をもかなり正確に把握できることになるわけだ.

表向きは減税だが,本当の狙いは国民の消費データ収集と将来的な管理ではないかと疑いたくなるのだがどうなのだろうか.

追記)限度額が年間4000円だそうな.国民はバカだと思われているようだ.

消費税率を10%へ引き上げるのに伴う負担軽減策として財務省が検討している「日本型軽減税率」案の概要が7日、分かった。対象者を所得で制限せず、飲食料品の増税分の払い戻しに上限額を設け、消費額が多い人の恩恵を小さくする。事務処理にはマイナンバー制度か、新たに発行するカードの活用を検討する。

所得制限の見送りは、対象を広くして消費への悪影響を避ける狙いがあるが、消費者や小売店が手続き面の負担を抱えるのは必至だ。運用面ではマイナンバー制度の浸透が前提になるとの懸念もあるため、新たな給付用のカードを発行する案も出ている。

財務省は8日にも自民党、公明党に「日本型軽減税率」案を示し、理解を得ていきたい考え。両党は12月にまとめる平成28年度税制改正大綱に向け、検討作業を本格化する。

消費税は低所得者の負担感が増す「逆進性」が指摘される。財務省案は店での会計時に、一律に10%の消費税を支払うが、飲食料品の購入額に応じ、払いすぎた分を後から受け取れる。税率10%のうち2%分が戻れば、対象品目の実質的な税率が8%に据え置かれた計算になる。

来年からのマイナンバー制度で配布される個人番号カードか、新たなカードを店の端末にかざすことで、対象品目をいくら買ったかデータを蓄積して計算し、給付する仕組みという。上限額は今後検討する。

ただ、マイナンバー制度の活用は消費者が常に個人番号カードを携帯しなければならないため、財務省は「個人情報が分からないよう工夫した新たなカードを検討する」(政府関係者)ことにした。

27年度の与党税制改正大綱は、増税時に一部の税率を低くする軽減税率を導入すると明記したが、事業者の納税事務負担が重くなるとの懸念から制度案づくりが難航。財務省が代替案をまとめた。』

「個人情報が分からないよう工夫した新たなカードを検討する」と財務省が言っても,財務省はマイナンバーでどこの誰がどんな商品を購入したかのデータをすべて把握できるようになるわけだ.

おまけに給付にも上限を設けると言うことは,またしても所得制限を設けることが可能ということだ.マイナンバーは所得税とリンクしているからこれも当然可能なことだ.国民一人一人の経済活動について所得だけでなく消費をもかなり正確に把握できることになるわけだ.

表向きは減税だが,本当の狙いは国民の消費データ収集と将来的な管理ではないかと疑いたくなるのだがどうなのだろうか.

追記)限度額が年間4000円だそうな.国民はバカだと思われているようだ.

『 佐野氏エンブレム、永井氏「しょうがなく了承」

2020年東京五輪・パラリンピックの大会エンブレムが白紙撤回された問題で、審査委員代表を務めた永井一正・日本グラフィックデザイナー協会特別顧問(86)が3日、読売新聞の取材に応じ、コンペで選ばれたアートディレクター・佐野研二郎氏(43)の原案が2度修正されて最終案になった過程を、大会組織委員会から伝えられていなかったことを明らかにした。

今回のエンブレムが完成する過程では、佐野氏の原案に似た商標が見つかったため、大会組織委員会などの要請によりデザインが修正された。この過程は8月28日の記者会見で公表されたが、永井氏は1回目の修正案をその直前まで知らされておらず、最終案についても「(発表の)1週間くらい前に知らされ、国際商標を取ったというので、いまさら何を言ってもしょうがないと思って了承した」という。』

審査委員代表が知らないところでデザインが修正され,知らないうちに変更がきかないところまで話が進んでしまっていたということだろうか.

こうなるとエンブレム問題は原案の類似性を最初から認識していながら勝手に修正をすすめて問題を大きくした大会組織委員会の確信犯と言われてもしょうがないだろう.

それにしても審査委員代表に権威者を選んでおきながら,それを無視して話をすすめたのでは何のための審査委員だったという感じがする.話の進め方が強引で,やはり出来レースだったのではないかという気がしてくる.

こんな大会組織委員会に五輪をまかせていいのだろうか.こんな人達では国民にあえて知らせないことがまだたくさんあるような気がするのだがどうなのだろうか.

2020年東京五輪・パラリンピックの大会エンブレムが白紙撤回された問題で、審査委員代表を務めた永井一正・日本グラフィックデザイナー協会特別顧問(86)が3日、読売新聞の取材に応じ、コンペで選ばれたアートディレクター・佐野研二郎氏(43)の原案が2度修正されて最終案になった過程を、大会組織委員会から伝えられていなかったことを明らかにした。

今回のエンブレムが完成する過程では、佐野氏の原案に似た商標が見つかったため、大会組織委員会などの要請によりデザインが修正された。この過程は8月28日の記者会見で公表されたが、永井氏は1回目の修正案をその直前まで知らされておらず、最終案についても「(発表の)1週間くらい前に知らされ、国際商標を取ったというので、いまさら何を言ってもしょうがないと思って了承した」という。』

審査委員代表が知らないところでデザインが修正され,知らないうちに変更がきかないところまで話が進んでしまっていたということだろうか.

こうなるとエンブレム問題は原案の類似性を最初から認識していながら勝手に修正をすすめて問題を大きくした大会組織委員会の確信犯と言われてもしょうがないだろう.

それにしても審査委員代表に権威者を選んでおきながら,それを無視して話をすすめたのでは何のための審査委員だったという感じがする.話の進め方が強引で,やはり出来レースだったのではないかという気がしてくる.

こんな大会組織委員会に五輪をまかせていいのだろうか.こんな人達では国民にあえて知らせないことがまだたくさんあるような気がするのだがどうなのだろうか.

『コンペ応募者に不信感「佐野氏ありきの選考だった」

佐野研二郎氏(43)の作品が選ばれた2020年東京五輪エンブレムの選考コンペに応募したデザイン関係者が1日、日刊スポーツの取材に応じ、「佐野氏ありきの選考」が、今回の事態を招いたと振り返った。組織委員会からは、佐野氏のデザインが選ばれた後、通常のコンペならある連絡すらなかったという。「広告代理店がデザインを『カネ化』し、デザイナーもそのいいなりになってきた日本デザイン界のうみを、これを機に全部出し切った方がいい」とも指摘した。

取材に応じたデザイン関係者は、当初から五輪エンブレムのコンペが、通常と違うと感じていたと話す。

「通常なら、選ばれなかった側にも『こういうデザインに決まったが、引き続き協力をお願いしたい』という連絡くらいある。しかし今回、組織委員会からの連絡は全くなかった」という。「応募したほかの103人のデザイナーに、最低限の礼儀もなかった。修正してまで、佐野氏のデザインに決めた。その段階で、佐野氏と我々は平等ではないと思った」と振り返り、「佐野氏ありき」のコンペだったとの見方を示した。

佐野氏は「プレゼンがうまい」印象があるという。その上で「この30年くらい、デザインコンペは広告代理店中心に動いている。デザイナーも、代理店の意のままに動くようになってしまった」と話す。「お金になればいい、と要求がエスカレートする代理店に、これまで佐野氏はうまく乗ってきたのではないか。代理店にとっても、使いやすいのだろう」と推測する。

「一番残念なのは、日本を代表するメンバーが審査委員に名を連ねながら、今回の選考を許したことだ」とも指摘した。「本来デザインは、コンセプトやストーリーを考えて決めるべきだ。今回は今後の展開も含めて、お金になりやすい、お金を生みやすいものが選ばれた」と、審査過程にも疑問を示した。

審査委員代表の永井一正氏について「純粋にデザインを考えてきた方だが、今回は周囲に押し切られたのでは」。64年大会のエンブレムをデザインした亀倉雄策さんを引き合いに「デザインで国を良くしたいという思いが根底にあり、当時はデザイン界にもモラルがあった。それが変わってしまった。代理店がベースになっている流れを変えるべきだ。亀倉さんは今ごろ泣いているのではないか」。

1日の組織委の会見も「上から目線で、国民の方を向いていない」と感じた。新しいエンブレムは「国民目線で、国民に愛されるものを選んでほしい」と期待を込めた。【中山知子】

◆選考経緯 昨年11月、104人が参加したコンペの審査会を2日間にわたって、作者名を伏せた状態で、永井一正氏ら8人の審査委員が残したい作品にチップを置いていき、絞り込み。初日に104→37、37→14と選出。2日目に14→4に絞られ、最終投票で佐野氏のデザイン案が4票を得て決定した。しかし類似調査から2度の修正が発生し最終的に4月7日に決定。組織委が約3カ月かけて正式な国際的商標調査を実施し審査委員8人のうち7人の了承を受け、7月24日に発表した。』

日本を代表するメンバーも広告代理店の意向には逆らえないってことなのだろう.まあそんなものだろうと思っていたが,今回の一件でオリンピックも利権がらみで組織委員会も馴れ合いで運営されているということが露呈したわけだ.

オリンピックのエンブレムに限らず,政府の代弁者となったNHKから民放まで今やいたるところに人為的に操作された情報があふれている.作られた情報に踊らされないためにはこの事ことを忘れずに,正しい情報を求め自分で選別しなければならないことを日頃から自覚するべきだろう.

佐野研二郎氏(43)の作品が選ばれた2020年東京五輪エンブレムの選考コンペに応募したデザイン関係者が1日、日刊スポーツの取材に応じ、「佐野氏ありきの選考」が、今回の事態を招いたと振り返った。組織委員会からは、佐野氏のデザインが選ばれた後、通常のコンペならある連絡すらなかったという。「広告代理店がデザインを『カネ化』し、デザイナーもそのいいなりになってきた日本デザイン界のうみを、これを機に全部出し切った方がいい」とも指摘した。

取材に応じたデザイン関係者は、当初から五輪エンブレムのコンペが、通常と違うと感じていたと話す。

「通常なら、選ばれなかった側にも『こういうデザインに決まったが、引き続き協力をお願いしたい』という連絡くらいある。しかし今回、組織委員会からの連絡は全くなかった」という。「応募したほかの103人のデザイナーに、最低限の礼儀もなかった。修正してまで、佐野氏のデザインに決めた。その段階で、佐野氏と我々は平等ではないと思った」と振り返り、「佐野氏ありき」のコンペだったとの見方を示した。

佐野氏は「プレゼンがうまい」印象があるという。その上で「この30年くらい、デザインコンペは広告代理店中心に動いている。デザイナーも、代理店の意のままに動くようになってしまった」と話す。「お金になればいい、と要求がエスカレートする代理店に、これまで佐野氏はうまく乗ってきたのではないか。代理店にとっても、使いやすいのだろう」と推測する。

「一番残念なのは、日本を代表するメンバーが審査委員に名を連ねながら、今回の選考を許したことだ」とも指摘した。「本来デザインは、コンセプトやストーリーを考えて決めるべきだ。今回は今後の展開も含めて、お金になりやすい、お金を生みやすいものが選ばれた」と、審査過程にも疑問を示した。

審査委員代表の永井一正氏について「純粋にデザインを考えてきた方だが、今回は周囲に押し切られたのでは」。64年大会のエンブレムをデザインした亀倉雄策さんを引き合いに「デザインで国を良くしたいという思いが根底にあり、当時はデザイン界にもモラルがあった。それが変わってしまった。代理店がベースになっている流れを変えるべきだ。亀倉さんは今ごろ泣いているのではないか」。

1日の組織委の会見も「上から目線で、国民の方を向いていない」と感じた。新しいエンブレムは「国民目線で、国民に愛されるものを選んでほしい」と期待を込めた。【中山知子】

◆選考経緯 昨年11月、104人が参加したコンペの審査会を2日間にわたって、作者名を伏せた状態で、永井一正氏ら8人の審査委員が残したい作品にチップを置いていき、絞り込み。初日に104→37、37→14と選出。2日目に14→4に絞られ、最終投票で佐野氏のデザイン案が4票を得て決定した。しかし類似調査から2度の修正が発生し最終的に4月7日に決定。組織委が約3カ月かけて正式な国際的商標調査を実施し審査委員8人のうち7人の了承を受け、7月24日に発表した。』

日本を代表するメンバーも広告代理店の意向には逆らえないってことなのだろう.まあそんなものだろうと思っていたが,今回の一件でオリンピックも利権がらみで組織委員会も馴れ合いで運営されているということが露呈したわけだ.

オリンピックのエンブレムに限らず,政府の代弁者となったNHKから民放まで今やいたるところに人為的に操作された情報があふれている.作られた情報に踊らされないためにはこの事ことを忘れずに,正しい情報を求め自分で選別しなければならないことを日頃から自覚するべきだろう.

『 【会見詳報】五輪エンブレム、使用中止に

- リエージュのロゴとは違う

2020年東京五輪の公式エンブレムがベルギーのリエージュ劇場のロゴと酷似していると指摘された問題で、東京五輪・パラリンピック組織委員会は2015年9月1日、佐野研二郎氏デザインの公式エンブレムの使用を中止することを決めた。新しいエンブレムは改めて公募して選ぶ方針。

記者会見で組織委の武藤敏郎事務総長は、佐野氏本人から「デザインは模倣ではないが、五輪のイメージに悪影響があるため、原作者として提案を取り下げたい」との申し出があったことを明らかにした。

武藤事務総長が行った記者会見の主な内容は以下の通り。

武藤氏 東京2020のエンブレムについては、8月28日にここで会見をした。その時申し上げた通り、ベルギーのリエージュの劇場のロゴと東京大会のエンブレムの違いについて、われわれはいろいろご説明してきたが、そもそも佐野さんの作られたものは、リエージュのロゴとははっきり違うと申し上げるために、最初の佐野さんの当初案、審査委員会で1等となった案を皆さんに発表した。

それがいろいろな観点から、国際オリンピック委員会(IOC)の通常の手続き、世界中の商標登録と問題ないかチェックにかけられた結果、似たようなロゴがある、このままでは適当でない、何らかの対処をすべきとの話があった。われわれはこれを修正する、ということにした。第1次修正案を組織委員会がチェックして、さらに最終案にした。それが皆さんにご覧いただいたオリンピックのロゴだった。それでお分かりかと思うが、リエージュのロゴとはコンセプトも違うし、もちろん子細に見れば似ているところもあるが、似ていないところもたくさんある、違うものとお話しし、ご理解を得たと承知している。8月28日まで、ベルギーのロゴとの関係においては、全く問題ないと申し上げてきた。

- 新たな事態が起こったと認識

翌土曜日(8月29日)、一部佐野さんの案の展開例、展開性を説明するための写真に、流用されたものではないかという指摘がなされた。それから翌日曜日(8月30日)、そもそも一番最初の佐野さんの案によく似たロゴがある、と。ヤン・チヒョルトさんというドイツのタイポグラファーの展覧会でよく似たものがある、という指摘があった。私どももそれを見て、全く新たな事態が起こったと認識した。まず、佐野さんご本人からお話しを聞く必要があると昨日(8月31日)判断した。

同時に、審査委員会、佐野さんを一等として選んだ皆さんにも意見を聞いた。現実にお集まりいただいたのは永井(一正)委員長だけだが、きょう午前中、佐野さん、永井さん、私どもで話し合いの機会を持った。佐野さんからは、展開例に使った写真は、もともと応募した時に、審査委員会の内部資料のために作ったんだと。ところが同じ物が7月24日に公式エンブレムが発表された時に使われたわけだが、審査委員会のクローズドな場では、デザイナーとしてはよくある話なのだそうだが、公になるときは権利者の了解を得ることが当然のルールだが、これを怠った、不注意だった、と。

24日にそういうことだったので、8月28日の会見でも、いったん公開されたものなのでそれは当然使えるだろうと使われた、と。組織委としても重々ご注意申し上げるべきだったと反省するが、そういうことだった。佐野さんは、権利者に事後的ではあるが、どうしたらいいかとお話ししているという説明だった。

ヤン・チヒョルト展におけるポスター、バナーについては、佐野さんは確かに見に行きましたが、ポスター、バナーはどういうものだったか記憶にない、と。自分は独自にあのデザインを作った、と。今見てみると、確かに丸い円がTの字の右下にあるが、ポスターの方はT.(ドット)。佐野さんのは日の丸であるとか、鼓動であるとか、情熱であるとかいったもの、もろもろをイメージしながら、Tの隣接して付けたものであり、色も違うと。これは模倣ではない、全く模倣はしていない、自分のオリジナルであると思っているということだった。

- 一般国民には分かりにくい

永井審査委員長の考えを聞いたところ、デザイン界の理解としては、そのように、佐野さんの9分割されたデザインの基本、それはピリオドとは全く違うものと十分認識でき、佐野さんの言う通りオリジナルと認識されると思う、と。デザイン委員会としてはそういう理解だということだった。が、同時に、ここまでいろんな形で問題になったときに、一般の国民の方々が今のような説明で納得するかは、現状、問題があるかもしれないというのが、永井さんご自身のお話だった。残念ながら、自分の説明、佐野さんの説明は専門家の間では分かり合えるが、一般国民には分かりにくいですね、と。

佐野さんの原案が模倣でない、ということに対する専門的な説明は、私どもは専門家ではありませんので、そういうことに対する判断する立場にはなく、専門家の説明を諒として判断した。しかし、一般国民の判断はなかなか得られない、ということは、われわれも共有する懸念である、大変難しいのではないか、とお話しした。

その後、意見交換、協議をした。佐野さんは、デザインが模倣だから取り下げるということはできない。しかし、模倣ではないが、昼夜を問わず、佐野さん本人、家族に、彼の言葉によれば誹謗(ひぼう)中傷がなされることが続いている。第2に、デザイナーとして五輪に関わることが夢であったが、今や一般国民から受け入れられない、むしろオリンピックのイメージに悪影響が及ぶとなると。法律的な問題だが、原作者・佐野さんのあのエンブレムは当選と同時に組織委員会の所有物になっている。所有者としてでなく、原作者として提案を取り下げたいという話があった。

佐野さんは、所有権は今は自分にないので取り下げるのは難しいと言っていたようだが、原作者として取り下げたいというお話しがあった。われわれもそれを聞いて、取り下げた方がいいのではないか、永井さんも取り下げた方がいいのではないか、と三者が一致した。

- 手続きは慎重に運んできた発表された

審査委員会は8名で、あとの7名には電話で連絡を取った。盗用と思わない、臆することなく続けるべきだという方が1名いた。残りの方々は取り下げやむなし、あるいは永井委員長に対応を一任するということだった。審査委、組織委は佐野さんの意見を尊重して、新たなエンブレムの開発に向けてスタートを切ることが、事態の解決にふさわしい選択ではないか、と判断するに至った。

本日午後4時から調整会議、オリンピック、パラリンピックに関する最高責任者の集まる、遠藤利明五輪担当相、森喜朗会長、舛添要一都知事がお集まりの6者会合ですが、そこに報告して、取り下げることについての了承を得た。このような事態になったことに対して、国民の皆さんに大変ご心配をお掛けし、関係する東京都、政府、日本オリンピック委員会(JOC)、日本パラリンピック委員会(JPC)、IOC、国際パラリンピック委員会(IPC)の関係者に大変申し訳ない。エンブレムを積極的にご使用いただいてご支援いただいているスポンサー各社の皆さまに大変なご迷惑をお掛けした。スポンサーの皆さまには、文書のほか、個別にご報告し、理解を得たい。

―エンブレムを選んだ組織委の責任、最初に問題が発覚してからここまで引きずった責任は。

最初に申し上げた通り、このエンブレムがリエージュのエンブレムに似ているといった話には、これは明らかに違う、という確信を持っていた。8月28日の会見も、確信を理解してもらうためだった。新たな局面を迎えたのは、先週末の土曜と日曜。この問題に関しては、われわれは無視できない、と、直ちに行動を起こして取り下げの決断をした。国民に理解されるような次の新しいエンブレムの作成にまい進していきたい。誤解のないように申し上げるが、これを選んだのは審査委。審査委で専門家が厳正な判断をした。われわれはそれを受け取った。審査委に責任を押しつけるつもりはない。組織委はそれを活用するという形で、責任はある。ただ、審査委も、ロゴの内容が、どちらが優れているか判定されたと思う。

そもそも応募要領には、どこかの剽窃ではない、独創的なもの、オリジナルを応募してほしいと明記されている。応募者は、独自なものを応募してくる責任がある。佐野さんはオリジナルなものだ、ということなので、手続きは慎重に運んできたと思う。ここまで国民の皆さまからいろいろな意見が出てきて、支持を得られないとなって、佐野さんが取り下げる判断をしたのは、そういう形で責任を自ら果たしたと考えている。

- 佐野さんは責任を果たした

エンブレムについて記者会見する制作者の佐野研二郎氏。盗用との指摘に「全くの事実無根。これまでの知識、経験の集大成として仕上げた」と強調、「こちらはTと円がベース。デザインの考え方が全く違う」と訴えた=2015年8月5日【時事通信社】

―佐野さんへのギャランティーは支払われるのか。再選考は公募ということだが、佐野さんに資格はあるか。

1等には100万円、名誉なので多額なものは必要ないと考えていた。支払いの手続き中だった。支払わないことにしたい。佐野さんに資格があるかは、新しい公募手続きを詰めていないので、具体的にお答えするまでは至っていない。佐野さんがどうされるか、ご自身で判断されると思う。

―状況を説明されたが、誰に責任があるのか。責任をどういう形で取るのか。国際的に信用を失墜させていることについてはどう考えるか。

この問題は、関係者、三者三様にそれぞれ責任があると思う。われわれは、事態の状況を見極めた上できちっと対処して、新しい物をつくることが責任と思っている。佐野さんは、ご自身は盗用したことはない、模倣したことはないと明言しており、デザイナーとしての立場を理解する。その上で取り下げる決断をされたことをもって、佐野さんは佐野さんの責任を果たされたのではないかと思う。審査委員会は佐野さんのエンブレムを、優れたものとして推奨していただいた。最終的には、取り下げることはやむを得ない、デザインとしての問題に加えて、五輪エンブレムが国民に愛されるものでなくてはいけないという形で判断をいただいたと思う。

国際的信用を失墜したのではないかという点については、もちろん、この問題が国際的にある程度影響していると思うが、これを長く続けていくことの方がもはや適切でない、国際的信用を失墜してしまう、新たなものをつくることで信用を得たい、IOCもそれはサポートしてくれるということだ。

- 国立問題とは関連ない

―一般国民の理解と言うが、誰のことを指しているのか。組織委としてアンケート調査をしたのか、報道機関の世論調査か。

メディアの皆さんも、国民がどうとかいう言葉を使われるし、政治家も使うが、それは誰なのかと言っても答えはない。問題は、さまざまなメディアを通じ、それ以外のものを通じて出てきた意見を総合的に判断するということしか答えは出ないのではないか。

―新国立競技場に続いて、エンブレムの問題も出た。立て続けにこういう問題が出ていることについて組織委はどう考えるか。

国立競技場とエンブレムを並べて議論する考えも分からなくないが、あちらは国がつくる施設、こちらは組織委が作るエンブレム。考え方としては、国立競技場と関連して考えたことはない。一般の人たちはオリンピックに二つの問題が起こったと考えるかもしれないが、私どもの判断は、私どものエンブレムについてきちっと考える。』

『 佐野氏「模倣での取り下げはできない」

東京五輪・パラリンピック組織委員会は1日、都内で会見を開き、佐野研二郎氏がデザインした東京五輪のエンブレムの使用停止を発表した。大会組織委員会の武藤敏郎事務総長はこの日午前、佐野氏と直接会って話し合いを持ち、佐野氏から取り下げの申し出があったことなどを明かした。佐野氏は、盗用での取り下げは否定し、あくまで誹謗中傷などで五輪イメージに悪影響を与えるとの判断での取り下げと主張したという。

佐野氏との話し合いの席には、五輪エンブレム審査委員長の永井一正氏も同席。佐野氏は「デザインが模倣であるということで、取り下げることはできない」と主張。一方で「昼夜問わず、誹謗中傷が続いている」こと、「(このままでは)一般国民に受け入れられず、オリンピックのイメージに悪影響を及ぼす」ことを理由に、「取り下げたい」と申し出たという。

永井氏も賛同し、ほかの7人の審査委員については電話などで連絡。うち1人が「デザイナーとしては盗用とは思わない」と異論を述べたが、ほかの意見は「やむなし」「永井さんに一任」だった。

同エンブレムはアートディレクターの佐野研二郎氏がデザインしたが、7月24日の発表から“盗用疑惑”が浮上。決定的となったのは、8月28日に組織委員会が行った会見で、公表された佐野氏の原案、そして佐野氏側が制作したエンブレムの展開例として活用した風景デザインにも“パクリ疑惑”が浮上したことだった。

原案は13年に東京・銀座で開かれたタイポグラフィの巨匠「ヤン・チヒェルト」の展覧会で使用されたロゴに酷似。展開例で使用した羽田空港や渋谷の背景は別の個人のサイトで公開された写真と酷似していた。これについて、組織委員会は佐野氏側に説明を求めていた。』

佐野氏の態度は一貫している.データから見て明らかにコピーとわかるものについては盗用をみとめ,グレーなものについては自分のオリジナル作品だと言い張る.ただそれだけである.かなり手の込んだコピペもあるが,結局それはコピーにすぎない.デザイン界の理解としては模倣ではないなどと言っても,見る人が模倣だと思えば作品としての意味がないだろう.

組織委員会のほうは自分たちの責任にならないように躍起になっているようにしか見えない.国立競技場の問題を取り上げるまでもなく,国民の理解を得られないから使用中止というなら組織委員会も同様に国民の理解を得られないだろうから審査に関わった人たちは全員辞任するしかないだろう.

白紙に戻った国立競技場と同様にケチがついた五輪エンブレムも白紙に戻ったことだから,組織委員会の人選からやり直すか,もう一歩戻って将来の日本経済への悪影響が懸念される五輪の開催そのものをもう一度考え直したほうがいいのかもしれない.

長くて読むだけでやれやれで申し訳ありません.

- リエージュのロゴとは違う

2020年東京五輪の公式エンブレムがベルギーのリエージュ劇場のロゴと酷似していると指摘された問題で、東京五輪・パラリンピック組織委員会は2015年9月1日、佐野研二郎氏デザインの公式エンブレムの使用を中止することを決めた。新しいエンブレムは改めて公募して選ぶ方針。

記者会見で組織委の武藤敏郎事務総長は、佐野氏本人から「デザインは模倣ではないが、五輪のイメージに悪影響があるため、原作者として提案を取り下げたい」との申し出があったことを明らかにした。

武藤事務総長が行った記者会見の主な内容は以下の通り。

武藤氏 東京2020のエンブレムについては、8月28日にここで会見をした。その時申し上げた通り、ベルギーのリエージュの劇場のロゴと東京大会のエンブレムの違いについて、われわれはいろいろご説明してきたが、そもそも佐野さんの作られたものは、リエージュのロゴとははっきり違うと申し上げるために、最初の佐野さんの当初案、審査委員会で1等となった案を皆さんに発表した。

それがいろいろな観点から、国際オリンピック委員会(IOC)の通常の手続き、世界中の商標登録と問題ないかチェックにかけられた結果、似たようなロゴがある、このままでは適当でない、何らかの対処をすべきとの話があった。われわれはこれを修正する、ということにした。第1次修正案を組織委員会がチェックして、さらに最終案にした。それが皆さんにご覧いただいたオリンピックのロゴだった。それでお分かりかと思うが、リエージュのロゴとはコンセプトも違うし、もちろん子細に見れば似ているところもあるが、似ていないところもたくさんある、違うものとお話しし、ご理解を得たと承知している。8月28日まで、ベルギーのロゴとの関係においては、全く問題ないと申し上げてきた。

- 新たな事態が起こったと認識

翌土曜日(8月29日)、一部佐野さんの案の展開例、展開性を説明するための写真に、流用されたものではないかという指摘がなされた。それから翌日曜日(8月30日)、そもそも一番最初の佐野さんの案によく似たロゴがある、と。ヤン・チヒョルトさんというドイツのタイポグラファーの展覧会でよく似たものがある、という指摘があった。私どももそれを見て、全く新たな事態が起こったと認識した。まず、佐野さんご本人からお話しを聞く必要があると昨日(8月31日)判断した。

同時に、審査委員会、佐野さんを一等として選んだ皆さんにも意見を聞いた。現実にお集まりいただいたのは永井(一正)委員長だけだが、きょう午前中、佐野さん、永井さん、私どもで話し合いの機会を持った。佐野さんからは、展開例に使った写真は、もともと応募した時に、審査委員会の内部資料のために作ったんだと。ところが同じ物が7月24日に公式エンブレムが発表された時に使われたわけだが、審査委員会のクローズドな場では、デザイナーとしてはよくある話なのだそうだが、公になるときは権利者の了解を得ることが当然のルールだが、これを怠った、不注意だった、と。

24日にそういうことだったので、8月28日の会見でも、いったん公開されたものなのでそれは当然使えるだろうと使われた、と。組織委としても重々ご注意申し上げるべきだったと反省するが、そういうことだった。佐野さんは、権利者に事後的ではあるが、どうしたらいいかとお話ししているという説明だった。

ヤン・チヒョルト展におけるポスター、バナーについては、佐野さんは確かに見に行きましたが、ポスター、バナーはどういうものだったか記憶にない、と。自分は独自にあのデザインを作った、と。今見てみると、確かに丸い円がTの字の右下にあるが、ポスターの方はT.(ドット)。佐野さんのは日の丸であるとか、鼓動であるとか、情熱であるとかいったもの、もろもろをイメージしながら、Tの隣接して付けたものであり、色も違うと。これは模倣ではない、全く模倣はしていない、自分のオリジナルであると思っているということだった。

- 一般国民には分かりにくい

永井審査委員長の考えを聞いたところ、デザイン界の理解としては、そのように、佐野さんの9分割されたデザインの基本、それはピリオドとは全く違うものと十分認識でき、佐野さんの言う通りオリジナルと認識されると思う、と。デザイン委員会としてはそういう理解だということだった。が、同時に、ここまでいろんな形で問題になったときに、一般の国民の方々が今のような説明で納得するかは、現状、問題があるかもしれないというのが、永井さんご自身のお話だった。残念ながら、自分の説明、佐野さんの説明は専門家の間では分かり合えるが、一般国民には分かりにくいですね、と。

佐野さんの原案が模倣でない、ということに対する専門的な説明は、私どもは専門家ではありませんので、そういうことに対する判断する立場にはなく、専門家の説明を諒として判断した。しかし、一般国民の判断はなかなか得られない、ということは、われわれも共有する懸念である、大変難しいのではないか、とお話しした。

その後、意見交換、協議をした。佐野さんは、デザインが模倣だから取り下げるということはできない。しかし、模倣ではないが、昼夜を問わず、佐野さん本人、家族に、彼の言葉によれば誹謗(ひぼう)中傷がなされることが続いている。第2に、デザイナーとして五輪に関わることが夢であったが、今や一般国民から受け入れられない、むしろオリンピックのイメージに悪影響が及ぶとなると。法律的な問題だが、原作者・佐野さんのあのエンブレムは当選と同時に組織委員会の所有物になっている。所有者としてでなく、原作者として提案を取り下げたいという話があった。

佐野さんは、所有権は今は自分にないので取り下げるのは難しいと言っていたようだが、原作者として取り下げたいというお話しがあった。われわれもそれを聞いて、取り下げた方がいいのではないか、永井さんも取り下げた方がいいのではないか、と三者が一致した。

- 手続きは慎重に運んできた発表された

審査委員会は8名で、あとの7名には電話で連絡を取った。盗用と思わない、臆することなく続けるべきだという方が1名いた。残りの方々は取り下げやむなし、あるいは永井委員長に対応を一任するということだった。審査委、組織委は佐野さんの意見を尊重して、新たなエンブレムの開発に向けてスタートを切ることが、事態の解決にふさわしい選択ではないか、と判断するに至った。

本日午後4時から調整会議、オリンピック、パラリンピックに関する最高責任者の集まる、遠藤利明五輪担当相、森喜朗会長、舛添要一都知事がお集まりの6者会合ですが、そこに報告して、取り下げることについての了承を得た。このような事態になったことに対して、国民の皆さんに大変ご心配をお掛けし、関係する東京都、政府、日本オリンピック委員会(JOC)、日本パラリンピック委員会(JPC)、IOC、国際パラリンピック委員会(IPC)の関係者に大変申し訳ない。エンブレムを積極的にご使用いただいてご支援いただいているスポンサー各社の皆さまに大変なご迷惑をお掛けした。スポンサーの皆さまには、文書のほか、個別にご報告し、理解を得たい。

―エンブレムを選んだ組織委の責任、最初に問題が発覚してからここまで引きずった責任は。

最初に申し上げた通り、このエンブレムがリエージュのエンブレムに似ているといった話には、これは明らかに違う、という確信を持っていた。8月28日の会見も、確信を理解してもらうためだった。新たな局面を迎えたのは、先週末の土曜と日曜。この問題に関しては、われわれは無視できない、と、直ちに行動を起こして取り下げの決断をした。国民に理解されるような次の新しいエンブレムの作成にまい進していきたい。誤解のないように申し上げるが、これを選んだのは審査委。審査委で専門家が厳正な判断をした。われわれはそれを受け取った。審査委に責任を押しつけるつもりはない。組織委はそれを活用するという形で、責任はある。ただ、審査委も、ロゴの内容が、どちらが優れているか判定されたと思う。

そもそも応募要領には、どこかの剽窃ではない、独創的なもの、オリジナルを応募してほしいと明記されている。応募者は、独自なものを応募してくる責任がある。佐野さんはオリジナルなものだ、ということなので、手続きは慎重に運んできたと思う。ここまで国民の皆さまからいろいろな意見が出てきて、支持を得られないとなって、佐野さんが取り下げる判断をしたのは、そういう形で責任を自ら果たしたと考えている。

- 佐野さんは責任を果たした

エンブレムについて記者会見する制作者の佐野研二郎氏。盗用との指摘に「全くの事実無根。これまでの知識、経験の集大成として仕上げた」と強調、「こちらはTと円がベース。デザインの考え方が全く違う」と訴えた=2015年8月5日【時事通信社】

―佐野さんへのギャランティーは支払われるのか。再選考は公募ということだが、佐野さんに資格はあるか。

1等には100万円、名誉なので多額なものは必要ないと考えていた。支払いの手続き中だった。支払わないことにしたい。佐野さんに資格があるかは、新しい公募手続きを詰めていないので、具体的にお答えするまでは至っていない。佐野さんがどうされるか、ご自身で判断されると思う。

―状況を説明されたが、誰に責任があるのか。責任をどういう形で取るのか。国際的に信用を失墜させていることについてはどう考えるか。

この問題は、関係者、三者三様にそれぞれ責任があると思う。われわれは、事態の状況を見極めた上できちっと対処して、新しい物をつくることが責任と思っている。佐野さんは、ご自身は盗用したことはない、模倣したことはないと明言しており、デザイナーとしての立場を理解する。その上で取り下げる決断をされたことをもって、佐野さんは佐野さんの責任を果たされたのではないかと思う。審査委員会は佐野さんのエンブレムを、優れたものとして推奨していただいた。最終的には、取り下げることはやむを得ない、デザインとしての問題に加えて、五輪エンブレムが国民に愛されるものでなくてはいけないという形で判断をいただいたと思う。

国際的信用を失墜したのではないかという点については、もちろん、この問題が国際的にある程度影響していると思うが、これを長く続けていくことの方がもはや適切でない、国際的信用を失墜してしまう、新たなものをつくることで信用を得たい、IOCもそれはサポートしてくれるということだ。

- 国立問題とは関連ない

―一般国民の理解と言うが、誰のことを指しているのか。組織委としてアンケート調査をしたのか、報道機関の世論調査か。

メディアの皆さんも、国民がどうとかいう言葉を使われるし、政治家も使うが、それは誰なのかと言っても答えはない。問題は、さまざまなメディアを通じ、それ以外のものを通じて出てきた意見を総合的に判断するということしか答えは出ないのではないか。

―新国立競技場に続いて、エンブレムの問題も出た。立て続けにこういう問題が出ていることについて組織委はどう考えるか。

国立競技場とエンブレムを並べて議論する考えも分からなくないが、あちらは国がつくる施設、こちらは組織委が作るエンブレム。考え方としては、国立競技場と関連して考えたことはない。一般の人たちはオリンピックに二つの問題が起こったと考えるかもしれないが、私どもの判断は、私どものエンブレムについてきちっと考える。』

『 佐野氏「模倣での取り下げはできない」

東京五輪・パラリンピック組織委員会は1日、都内で会見を開き、佐野研二郎氏がデザインした東京五輪のエンブレムの使用停止を発表した。大会組織委員会の武藤敏郎事務総長はこの日午前、佐野氏と直接会って話し合いを持ち、佐野氏から取り下げの申し出があったことなどを明かした。佐野氏は、盗用での取り下げは否定し、あくまで誹謗中傷などで五輪イメージに悪影響を与えるとの判断での取り下げと主張したという。

佐野氏との話し合いの席には、五輪エンブレム審査委員長の永井一正氏も同席。佐野氏は「デザインが模倣であるということで、取り下げることはできない」と主張。一方で「昼夜問わず、誹謗中傷が続いている」こと、「(このままでは)一般国民に受け入れられず、オリンピックのイメージに悪影響を及ぼす」ことを理由に、「取り下げたい」と申し出たという。

永井氏も賛同し、ほかの7人の審査委員については電話などで連絡。うち1人が「デザイナーとしては盗用とは思わない」と異論を述べたが、ほかの意見は「やむなし」「永井さんに一任」だった。

同エンブレムはアートディレクターの佐野研二郎氏がデザインしたが、7月24日の発表から“盗用疑惑”が浮上。決定的となったのは、8月28日に組織委員会が行った会見で、公表された佐野氏の原案、そして佐野氏側が制作したエンブレムの展開例として活用した風景デザインにも“パクリ疑惑”が浮上したことだった。

原案は13年に東京・銀座で開かれたタイポグラフィの巨匠「ヤン・チヒェルト」の展覧会で使用されたロゴに酷似。展開例で使用した羽田空港や渋谷の背景は別の個人のサイトで公開された写真と酷似していた。これについて、組織委員会は佐野氏側に説明を求めていた。』

佐野氏の態度は一貫している.データから見て明らかにコピーとわかるものについては盗用をみとめ,グレーなものについては自分のオリジナル作品だと言い張る.ただそれだけである.かなり手の込んだコピペもあるが,結局それはコピーにすぎない.デザイン界の理解としては模倣ではないなどと言っても,見る人が模倣だと思えば作品としての意味がないだろう.

組織委員会のほうは自分たちの責任にならないように躍起になっているようにしか見えない.国立競技場の問題を取り上げるまでもなく,国民の理解を得られないから使用中止というなら組織委員会も同様に国民の理解を得られないだろうから審査に関わった人たちは全員辞任するしかないだろう.

白紙に戻った国立競技場と同様にケチがついた五輪エンブレムも白紙に戻ったことだから,組織委員会の人選からやり直すか,もう一歩戻って将来の日本経済への悪影響が懸念される五輪の開催そのものをもう一度考え直したほうがいいのかもしれない.

長くて読むだけでやれやれで申し訳ありません.

最近のニュースを見ていて思うのは,自分に降りかかる危険を察知できるかどうかが人生の分かれ道ということだ.

『過去にも少年を車に監禁 大阪中1遺棄の容疑者』

大阪に限らずある程度の街ならば過去に児童への犯罪行為をした過去のある人間などそこらにいくらでもいるだろうし,機会があれば犯罪にも手を染めるような輩もいくらでもいると思うべきだろう.この春まで小学生だった子供たちがそんなことを考えもしなかったのはわかるが,周りの大人たちが一体何を考えているのかわからない.

『逮捕の医師、免許更新時に「てんかん」申告せず』

逮捕された医師がてんかん発作で人身事故を起こす可能性をどの程度考えていたかわからないが,てんかんの既往があるにも関わらず申告していなかったことは医師としてあまりに軽率だったと言うしかないだろう.もっとも,仮に服薬がきちんとなされていて発作が2年間なかったとしても発作が起きる可能性はあるわけだから,申告しても免許が発行されていれば事故を防ぐことはできなかったのだろう.

『自転車の列に車突っ込む 北海道・共和町で法大生9人重軽傷』

これは軽自動車の運転手の脇見運転だったようだが,私も認知症みたいな老人が運転するトラックにひっかけられそうになったことがあるから,これを見たときはあの時の恐ろしさがフラッシュバックしたような気がした.実際,あれ以来あまり自転車に乗りたくなくなり最近はゴルフに熱中している.

生きていれば色々と危険な目に遭うこともあるのだろうが,避けられるものはやはり避けたほうがいいから,日頃から危険を察知する能力は研いておいたほうがいいのだろう.生活習慣病も考えてみれば危険性を理解したら適度な食事と運動で予防できるものなのであるが,差し迫った危険よりもゆっくりと蝕む時間差のある危険というのはむしろ避けるのが難しいのだろう.

『過去にも少年を車に監禁 大阪中1遺棄の容疑者』

大阪に限らずある程度の街ならば過去に児童への犯罪行為をした過去のある人間などそこらにいくらでもいるだろうし,機会があれば犯罪にも手を染めるような輩もいくらでもいると思うべきだろう.この春まで小学生だった子供たちがそんなことを考えもしなかったのはわかるが,周りの大人たちが一体何を考えているのかわからない.

『逮捕の医師、免許更新時に「てんかん」申告せず』

逮捕された医師がてんかん発作で人身事故を起こす可能性をどの程度考えていたかわからないが,てんかんの既往があるにも関わらず申告していなかったことは医師としてあまりに軽率だったと言うしかないだろう.もっとも,仮に服薬がきちんとなされていて発作が2年間なかったとしても発作が起きる可能性はあるわけだから,申告しても免許が発行されていれば事故を防ぐことはできなかったのだろう.

『自転車の列に車突っ込む 北海道・共和町で法大生9人重軽傷』

これは軽自動車の運転手の脇見運転だったようだが,私も認知症みたいな老人が運転するトラックにひっかけられそうになったことがあるから,これを見たときはあの時の恐ろしさがフラッシュバックしたような気がした.実際,あれ以来あまり自転車に乗りたくなくなり最近はゴルフに熱中している.

生きていれば色々と危険な目に遭うこともあるのだろうが,避けられるものはやはり避けたほうがいいから,日頃から危険を察知する能力は研いておいたほうがいいのだろう.生活習慣病も考えてみれば危険性を理解したら適度な食事と運動で予防できるものなのであるが,差し迫った危険よりもゆっくりと蝕む時間差のある危険というのはむしろ避けるのが難しいのだろう.

「あかりちゃん」の動画

2015年7月21日 社会の問題 コメント (3)

こんなものがFBでシェアされてきたので見てみました。

『自民党・ヒゲの隊長が「平和安全法制」を説明する動画を、女子高生が毒舌で批判し倒すパロディ動画が、的確&ダークすぎるとネット上で話題になっていて、2日間でYoutubeが9万再生になっています。

順を追って説明すると、

① 7/2に自民党が、「平和安全法制(=戦争法案)」がなぜ必要なのか、国民に説明するため、「ヒゲの隊長」こと佐藤正久議員(自民)が、女子高生の"あかりちゃん"に法案の必要性を説明する、という設定のアニメ動画をアップした。

動画「教えて!ヒゲの隊長」(4’50")

https://www.youtube.com/watch?v=0YzSHNlSs9g

② その一週間後の7/9、あかりちゃんのセリフを吹き替えて、隊長の論理の穴に機関銃のごとくツッコミ倒す動画が、"Akari chan"というアカウント名でアップされた(笑) 黒いツッコミと無邪気な隊長の掛け合いに「うわー」と思うけど、ホント的確。

動画「【あかりちゃん】ヒゲの隊長に教えてあげてみた」(8’03")

https://www.youtube.com/watch?v=L9WjGyo9AU8

①→②の順番で、消されないうちに絶対見てほしい!』

安倍首相も積極的にテレビに出ているようだが,どうせテレビに出るのなら②の女子高生のツッコミに一つずつ丁寧に答えて国民を納得させる必要があるんじゃないだろうか.

『自民党・ヒゲの隊長が「平和安全法制」を説明する動画を、女子高生が毒舌で批判し倒すパロディ動画が、的確&ダークすぎるとネット上で話題になっていて、2日間でYoutubeが9万再生になっています。

順を追って説明すると、

① 7/2に自民党が、「平和安全法制(=戦争法案)」がなぜ必要なのか、国民に説明するため、「ヒゲの隊長」こと佐藤正久議員(自民)が、女子高生の"あかりちゃん"に法案の必要性を説明する、という設定のアニメ動画をアップした。

動画「教えて!ヒゲの隊長」(4’50")

https://www.youtube.com/watch?v=0YzSHNlSs9g

② その一週間後の7/9、あかりちゃんのセリフを吹き替えて、隊長の論理の穴に機関銃のごとくツッコミ倒す動画が、"Akari chan"というアカウント名でアップされた(笑) 黒いツッコミと無邪気な隊長の掛け合いに「うわー」と思うけど、ホント的確。

動画「【あかりちゃん】ヒゲの隊長に教えてあげてみた」(8’03")

https://www.youtube.com/watch?v=L9WjGyo9AU8

①→②の順番で、消されないうちに絶対見てほしい!』

安倍首相も積極的にテレビに出ているようだが,どうせテレビに出るのなら②の女子高生のツッコミに一つずつ丁寧に答えて国民を納得させる必要があるんじゃないだろうか.