今年の目標なんてたいそうなテーマを掲げても、仕事の話なんかではない。仕事の方は、職場環境と気力と体力の関係で出来ないことが徐々に増えるばかりだ。

趣味の方も諸般の理由で、スポーツはもうほとんどゴルフだけ、あとは写真くらいだがゴルフの方は年々ベストスコアを更新しているし、写真もドローンを導入したことやデジタル一眼レフからミラーレスへと機材を更新することで.今まで撮れなかった映像が手に入れられるようになってモチベーションは上がっている。

とは言え、冬の間はゴルフは室内練習だけで機材ももう十分揃っているので、ドローンやカメラやレンズといった撮影機材を追加更新している。

カメラはGoProやINSTAXや6100万画素のミラーレスを購入し、レンズもミラーレス用の広角ズームや単焦点のプライムレンズを追加した。

昨年は休日を全てゴルフに費やしたが、考えてみれば写真はサボりっぱなしで何も創作してこなかった。そこで、今年は写真やビデオの作成にも時間を割きたいと思っている。

主な被写体は自然と動物なので、新しい機材を生かした映像を撮っていこうと思う。

残念ながら、このブログでは写真もビデオも十分にアップできないので主にInstagramにアップします。興味のある方は、blognougekaiで検索して下さい。

趣味の方も諸般の理由で、スポーツはもうほとんどゴルフだけ、あとは写真くらいだがゴルフの方は年々ベストスコアを更新しているし、写真もドローンを導入したことやデジタル一眼レフからミラーレスへと機材を更新することで.今まで撮れなかった映像が手に入れられるようになってモチベーションは上がっている。

とは言え、冬の間はゴルフは室内練習だけで機材ももう十分揃っているので、ドローンやカメラやレンズといった撮影機材を追加更新している。

カメラはGoProやINSTAXや6100万画素のミラーレスを購入し、レンズもミラーレス用の広角ズームや単焦点のプライムレンズを追加した。

昨年は休日を全てゴルフに費やしたが、考えてみれば写真はサボりっぱなしで何も創作してこなかった。そこで、今年は写真やビデオの作成にも時間を割きたいと思っている。

主な被写体は自然と動物なので、新しい機材を生かした映像を撮っていこうと思う。

残念ながら、このブログでは写真もビデオも十分にアップできないので主にInstagramにアップします。興味のある方は、blognougekaiで検索して下さい。

オートフォーカスカメラの日

1977(昭和52)年のこの日、小西六写真工業(後のコニカ)が世界初の自動焦点(オートフォーカス)カメラ「コニカC35AF」を発売した。

「ジャスピンコニカ」という愛称で呼ばれ、誰でもピンぼけせずに撮れるということで、それまでカメラに縁のなかった女性や中高年層の市場を開拓した。

鏡の日

いい(11)ミラー(30)」の語呂合せ。

今朝ネットニュースを見ていたら、今日は「オートフォーカスカメラの日」だそうである。

そういえば、そんなカメラがあったなと思ったが、発売が1977年だそうだからもう40年以上前の話だ。一眼レフに最初にオートフォーカスが搭載されたのはリコーのカメラらしいが、私の記憶にあるのはミノルタのα-7000で、このαという流れはコニカミノルタを経て、現在のソニーαシリーズに続いている。

今日はいいミラーの日でもあるそうだが、皮肉なことに大躍進中のソニーαシリーズはレンズの後ろに反射鏡を持たないミラーレス一眼と呼ばれるカメラだ。

撮像素子とディスプレイの進歩により構図やピントを確認するための光学ファインダーが不要になりつつあるのが現代のカメラだ。

その結果、35mmフルサイズセンサーを搭載してもライカCL並みにカメラを小さくすることが可能になりSIGMA fpのようなカメラが生まれてきたのだろう。そういう意味ではこのカメラはカメラの進化の最先端にいると思っていいだろう。

誰にでも簡単に綺麗に撮れるカメラは確かに便利なものではあるが、それだけでは物足りないと感じる人も結構いるようで、このカメラでわざわざマニュアルフォーカスのレンズを使おうと思う人は多いようだ。

実際、私もこのカメラ用のライカMレンズのマウントコンバーターを発注したのだが、すでに在庫がなくて製造元に発注して納品待ちになっているし、キャノンやオリンパスのレンズで撮っている人もいるらしい。

幸いなことにこのカメラでライカRレンズやニコンのMFレンズを使う人は少ないようで、これらのマウントコンバーターはすぐに手に入れることができた。今では希少になったこれらのレンズを割とたくさん持っていたので、ライカMレンズがしばらく使えなくても困ることはなさそうだ。

それよりも困ったのはすでに積雪の季節になりせっかくのカラーモードを使い分ける被写体が少なくなってしまったことだ。外が寒いと撮影後にレンズが結露してしまうことがあるので、古いレンズには厳しい環境という問題もある。

それでもレンズを色々と交換しながら、これで何を撮ろうかと考えるのも楽しいものだ。

1977(昭和52)年のこの日、小西六写真工業(後のコニカ)が世界初の自動焦点(オートフォーカス)カメラ「コニカC35AF」を発売した。

「ジャスピンコニカ」という愛称で呼ばれ、誰でもピンぼけせずに撮れるということで、それまでカメラに縁のなかった女性や中高年層の市場を開拓した。

鏡の日

いい(11)ミラー(30)」の語呂合せ。

今朝ネットニュースを見ていたら、今日は「オートフォーカスカメラの日」だそうである。

そういえば、そんなカメラがあったなと思ったが、発売が1977年だそうだからもう40年以上前の話だ。一眼レフに最初にオートフォーカスが搭載されたのはリコーのカメラらしいが、私の記憶にあるのはミノルタのα-7000で、このαという流れはコニカミノルタを経て、現在のソニーαシリーズに続いている。

今日はいいミラーの日でもあるそうだが、皮肉なことに大躍進中のソニーαシリーズはレンズの後ろに反射鏡を持たないミラーレス一眼と呼ばれるカメラだ。

撮像素子とディスプレイの進歩により構図やピントを確認するための光学ファインダーが不要になりつつあるのが現代のカメラだ。

その結果、35mmフルサイズセンサーを搭載してもライカCL並みにカメラを小さくすることが可能になりSIGMA fpのようなカメラが生まれてきたのだろう。そういう意味ではこのカメラはカメラの進化の最先端にいると思っていいだろう。

誰にでも簡単に綺麗に撮れるカメラは確かに便利なものではあるが、それだけでは物足りないと感じる人も結構いるようで、このカメラでわざわざマニュアルフォーカスのレンズを使おうと思う人は多いようだ。

実際、私もこのカメラ用のライカMレンズのマウントコンバーターを発注したのだが、すでに在庫がなくて製造元に発注して納品待ちになっているし、キャノンやオリンパスのレンズで撮っている人もいるらしい。

幸いなことにこのカメラでライカRレンズやニコンのMFレンズを使う人は少ないようで、これらのマウントコンバーターはすぐに手に入れることができた。今では希少になったこれらのレンズを割とたくさん持っていたので、ライカMレンズがしばらく使えなくても困ることはなさそうだ。

それよりも困ったのはすでに積雪の季節になりせっかくのカラーモードを使い分ける被写体が少なくなってしまったことだ。外が寒いと撮影後にレンズが結露してしまうことがあるので、古いレンズには厳しい環境という問題もある。

それでもレンズを色々と交換しながら、これで何を撮ろうかと考えるのも楽しいものだ。

日曜日に円山動物園まで散歩に行って撮ってきた写真をMac miniで整理していた時だったような気がするが、突然にSIGMA fpというカメラを知った。

それがライカの新Lマウントを採用してるというので、ちょっと調べてみたらLEICA CLくらいの大きさなのにSIGMAにしては珍しいベイヤー配列のフルサイズセンサーを積んでいるというので興味が湧いた。

今までライカRレンズを使うためにEOS 5Dを、そしてライカMレンズも使いたくてそれをSONY α7へと買い換えてきたのだが、あまり気に入らなくて最近はほとんど使わなくなっていた。

それでも、FUJIFILMのX-T2はフィルムシミュレーションモードが好みなのとAPS-CなのでライカRのマクロや望遠レンズをたまにつけていて、その日も動物園でRの180mmを使ってみてやっぱりRレンズはいいなあと感じたところだった。

調べてみるとfpでは私の持っているマニュアルフォーカスのクラッシクレンズのほとんどがアダプターを介して使えることがわかったので、SONY α7を下取りに出してfpを購入することにした。

fpのキットレンズの45mmF2.8はボケ味のいい使える標準レンズのようなので、レンズキットを発注し、それが昨日届いた。

今朝、標準ズームのついたSONY α7は旅立って行った。

それがライカの新Lマウントを採用してるというので、ちょっと調べてみたらLEICA CLくらいの大きさなのにSIGMAにしては珍しいベイヤー配列のフルサイズセンサーを積んでいるというので興味が湧いた。

今までライカRレンズを使うためにEOS 5Dを、そしてライカMレンズも使いたくてそれをSONY α7へと買い換えてきたのだが、あまり気に入らなくて最近はほとんど使わなくなっていた。

それでも、FUJIFILMのX-T2はフィルムシミュレーションモードが好みなのとAPS-CなのでライカRのマクロや望遠レンズをたまにつけていて、その日も動物園でRの180mmを使ってみてやっぱりRレンズはいいなあと感じたところだった。

調べてみるとfpでは私の持っているマニュアルフォーカスのクラッシクレンズのほとんどがアダプターを介して使えることがわかったので、SONY α7を下取りに出してfpを購入することにした。

fpのキットレンズの45mmF2.8はボケ味のいい使える標準レンズのようなので、レンズキットを発注し、それが昨日届いた。

今朝、標準ズームのついたSONY α7は旅立って行った。

生きていて良かったとまで思うほどではないが、自分が待っていた新製品に出会えることは嬉しいことだ。

最近、あったらいいなと思っていた新製品が2つ発売になった。

一つはニュースにもなっていたが、Appleから突然発売されたAirPods Proである。

初代AirPodsも発売とほぼ同時に購入したが、散歩の途中で写真を撮ろうとかがんだら耳からぽろっと落ちてしまったり、学会出張に行くときに飛行機の中で使ったら機内の騒音の方が大きかったりで、あまり使わなくなっていた。

そういうわけで今回の出張もソニーの製品を使ったが、ノイズキャンセル独特のこもり感があってやはりあまり満足はできなかった。しかし、AirPods Proにはそういったことがなく音が自然に聞こえるのがとても気に入った。低音はまだソニーの方がよく聞こえるような気もするが、初代のAirPodsのyようなシャリシャリした軽い音ではなくなりメリハリの効いた聴きやすい音になったように思う。外音取り込みモードへの切り替えも本体をクリックするだけでできるし、Apple Watchiとの連携がいいのも移動中には大変便利だ。つまりは音も操作性も全てが自然な感じでこれなら散歩写真のお供にもいいように思う。

待っていたもう一つの新製品は富士フイルムのXマウント用の交換レンズ「フジノンレンズ XF16-80mmF4 R OIS WR」である。XFシリーズの標準ズームはすでに何本も発売されたものがあるのだが、広角側が18mm止まりだったり、望遠側が55mm止まりだったりして広角16mm以下でかつ望遠が70mm以上というものはなかったのである。

以前はニコンのD500にAF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VRを使っていて便利だったので、Xマウント用にも1本欲しいとX-T2を買った時から思っていた。こちらは9月24日に発売になっていたのだが、しばらくカメラを使わなかったので気づくのが少し遅くなった。

ニコンの16-80mm f/2.8-4Eは広角側で1絞り明るいが手ぶれ補正が4段分なのに対しフジのは16-80mmF4だが、手ぶれ補正が6段分なので実用上は少しフジの方が使い勝手がいいような気がする。

実物は明日届く予定なので画質の方はまだわからないが、XFレンズは今まで画質で満足できないものは無かったので期待通りのいい買い物になってくれるのではないかと思っている。

最後に実はもう一つ待っていた新製品が出たのだが、それは今のところ買う予定はないので、気が変わって購入することになったらまた紹介したいと思う。

今までずっと私のブログを読んでくれた人には大体予想がつくとは思うが、ゴルフ用品は来シーズン用の新製品はもう購入してしまったので、ゴルフ用品ではないです。

最近、あったらいいなと思っていた新製品が2つ発売になった。

一つはニュースにもなっていたが、Appleから突然発売されたAirPods Proである。

初代AirPodsも発売とほぼ同時に購入したが、散歩の途中で写真を撮ろうとかがんだら耳からぽろっと落ちてしまったり、学会出張に行くときに飛行機の中で使ったら機内の騒音の方が大きかったりで、あまり使わなくなっていた。

そういうわけで今回の出張もソニーの製品を使ったが、ノイズキャンセル独特のこもり感があってやはりあまり満足はできなかった。しかし、AirPods Proにはそういったことがなく音が自然に聞こえるのがとても気に入った。低音はまだソニーの方がよく聞こえるような気もするが、初代のAirPodsのyようなシャリシャリした軽い音ではなくなりメリハリの効いた聴きやすい音になったように思う。外音取り込みモードへの切り替えも本体をクリックするだけでできるし、Apple Watchiとの連携がいいのも移動中には大変便利だ。つまりは音も操作性も全てが自然な感じでこれなら散歩写真のお供にもいいように思う。

待っていたもう一つの新製品は富士フイルムのXマウント用の交換レンズ「フジノンレンズ XF16-80mmF4 R OIS WR」である。XFシリーズの標準ズームはすでに何本も発売されたものがあるのだが、広角側が18mm止まりだったり、望遠側が55mm止まりだったりして広角16mm以下でかつ望遠が70mm以上というものはなかったのである。

以前はニコンのD500にAF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VRを使っていて便利だったので、Xマウント用にも1本欲しいとX-T2を買った時から思っていた。こちらは9月24日に発売になっていたのだが、しばらくカメラを使わなかったので気づくのが少し遅くなった。

ニコンの16-80mm f/2.8-4Eは広角側で1絞り明るいが手ぶれ補正が4段分なのに対しフジのは16-80mmF4だが、手ぶれ補正が6段分なので実用上は少しフジの方が使い勝手がいいような気がする。

実物は明日届く予定なので画質の方はまだわからないが、XFレンズは今まで画質で満足できないものは無かったので期待通りのいい買い物になってくれるのではないかと思っている。

最後に実はもう一つ待っていた新製品が出たのだが、それは今のところ買う予定はないので、気が変わって購入することになったらまた紹介したいと思う。

今までずっと私のブログを読んでくれた人には大体予想がつくとは思うが、ゴルフ用品は来シーズン用の新製品はもう購入してしまったので、ゴルフ用品ではないです。

携帯電話としてはiPhone7で十分に間に合っているし、ピアノブラック仕上げはこれしかないので当分は買い替えるつもりもなくなったはずだったが、Mavic 2 Proの送信機に付けるモニター探しをしていて大きさ、重さと液晶の見易さを重視して検討したら、結局iPhone Xs MAXが現状では最適ということになってしまった。

送信機の液晶モニターはMavic 2 ProのHasselblad L1D-20cカメラの言わばファインダーにあたる部分なので、やはりこれは重要なパーツだから交換レンズを買うことを思えば割安と思うことにしてiPhone Xs MAXを予約した。

Mavic 2 Proの発売から1ヶ月ほどでiPhone Xs MAXが発売になるというのも、最近発表されたNikon Z7が期待はずれだったのも、Hasselblad 503CWとSWCがもの足りなくなったのも偶然だろうが、私にとってはとても偶然とは思えないタイミングである。

iPhone Xs MAXにしてもカメラとして考えるとA12 Bionicチップの8コアNeural Engineを使用した新しい深度コントロールにより、撮影後、いつでも編集で被写界深度を自由に変えられる機能が搭載されているなどソフトウェアでリアルタイムにレンズの性能を補完する機能がありすごく革新的だ。

カメラの未来を変える技術になるかもしれず、その方向に進むと将来はAIと高性能な機械学習エンジンにより誰でも美しい写真がより簡単に撮れるカメラが出てくるのだろう。もっとも撮影アングルだけは物理的な制約が大きくて、人間がカメラを持って撮るのでは撮れる場所が限られてしまい、そこを人工知能で補うことは不可能だろう。

撮影者がカメラを持ったり、三脚で撮る風景写真では自ずと撮影ポイントは限られてしまい、変化を狙っても天候と撮影時刻で光の当たり具合を変えるくらいしかなくなるのだが、ドローンカメラでは撮影アングルの制約が少なくなるので今まで見たこともない写真が撮れる可能性がある。

さらにドローンは航空機やヘリコプターより機体が非常に小さく低空でも安定しているし、ジンバルのおかげで安定した画像を簡単に得られるなど従来の航空写真では得られないアングルや映像の安定性を簡単に手に入れられる可能性が高いだろう。

私がトイドローンでテストしてみて感じたのはこういったことで、ドローンでの撮影は私の写真の可能性を大きく広げてくれることが期待できそうだと思ったのだ。そのためならMavic 2 ProとiPhone Xs MAXへの投資は無駄ではないと思っているのだが、さて結果はどうなるだろうか?

送信機の液晶モニターはMavic 2 ProのHasselblad L1D-20cカメラの言わばファインダーにあたる部分なので、やはりこれは重要なパーツだから交換レンズを買うことを思えば割安と思うことにしてiPhone Xs MAXを予約した。

Mavic 2 Proの発売から1ヶ月ほどでiPhone Xs MAXが発売になるというのも、最近発表されたNikon Z7が期待はずれだったのも、Hasselblad 503CWとSWCがもの足りなくなったのも偶然だろうが、私にとってはとても偶然とは思えないタイミングである。

iPhone Xs MAXにしてもカメラとして考えるとA12 Bionicチップの8コアNeural Engineを使用した新しい深度コントロールにより、撮影後、いつでも編集で被写界深度を自由に変えられる機能が搭載されているなどソフトウェアでリアルタイムにレンズの性能を補完する機能がありすごく革新的だ。

カメラの未来を変える技術になるかもしれず、その方向に進むと将来はAIと高性能な機械学習エンジンにより誰でも美しい写真がより簡単に撮れるカメラが出てくるのだろう。もっとも撮影アングルだけは物理的な制約が大きくて、人間がカメラを持って撮るのでは撮れる場所が限られてしまい、そこを人工知能で補うことは不可能だろう。

撮影者がカメラを持ったり、三脚で撮る風景写真では自ずと撮影ポイントは限られてしまい、変化を狙っても天候と撮影時刻で光の当たり具合を変えるくらいしかなくなるのだが、ドローンカメラでは撮影アングルの制約が少なくなるので今まで見たこともない写真が撮れる可能性がある。

さらにドローンは航空機やヘリコプターより機体が非常に小さく低空でも安定しているし、ジンバルのおかげで安定した画像を簡単に得られるなど従来の航空写真では得られないアングルや映像の安定性を簡単に手に入れられる可能性が高いだろう。

私がトイドローンでテストしてみて感じたのはこういったことで、ドローンでの撮影は私の写真の可能性を大きく広げてくれることが期待できそうだと思ったのだ。そのためならMavic 2 ProとiPhone Xs MAXへの投資は無駄ではないと思っているのだが、さて結果はどうなるだろうか?

『- Hasselbladカメラ搭載のMavic 2 Pro -

スウェーデン製のHasselbladカメラは、人間工学に基づいた象徴的なデザイン、妥協のない映像品質、そしてスウェーデンの熟練のクラフトマンシップで世界的に知られています。 1941年の創立以来、人類初の月面着陸を初めとした象徴的な瞬間を、Hasselbladのカメラは常に世界中で捉え続けています。Hasselbladとのパートナーシップによる2年間の精力的な共同研究を経て、Mavic 2 ProにはHasselblad L1D-20cカメラを遂に搭載しました。 L1D-20cは、Hasselbladが独自に開発したハッセルブラッド ナチュラルカラー ソリューション(HNCS) 5 技術を搭載し、色彩の細部まで忠実に再現できる20MPの空撮映像を撮影できます。』

何事にもタイミングと言うものがあるが、実は興味はあったものの私の要求するスペックとコストパフォーマンスの兼ね合いからドローンでの写真撮影に踏み切れないまま2年近くが経っていた。

それが、ついにトイドローンを購入し遊びのつもりで飛ばしてみたら空撮が簡単に出来てしまった。こうなると以前より撮りたかった風景写真やビデオを本格的に空撮でやってみたくなる。

そこで、ネットで色々調べているうちにHasselblad L1D-20cという20MPのカメラを積んだ最新型のドローンがちょうど発売になった事を知ってしまったのだ。とは言え購入するとなれば結構なお値段なのでどうしたものかと思ったが、ハッセルブラッドという言葉で手持ちの503CWとSWCの事を思い出した。

フィルムカメラにも愛着はあるのだが、Nikon D850と105mmF1.4とPC Nikkor 19mmF4がある今となっては名レンズと言われたプラナー80mmF2.8もビオゴン38mmF4.5も私にはもの足りなくなってしまっていた。

ならば、2台の中判フィルムカメラには引退してもらって新しいハッセルブラッドのレンズを積んだドローンに乗り換えるのも時代の流れ、カメラを売却しドローンを購入することにした。

古いカメラとは言え、そこは流石にハッセルブラッド、2台を売却するとDJI Mavic 2 Pro + Fly More キット + DJI Care Refreshが十分買えてしまうのだ。

まだ宅配便は完全に復旧してないようだが、今月中には届くだろうから秋の風景の空撮には十分間に合うだろうと楽しみにしている。

スウェーデン製のHasselbladカメラは、人間工学に基づいた象徴的なデザイン、妥協のない映像品質、そしてスウェーデンの熟練のクラフトマンシップで世界的に知られています。 1941年の創立以来、人類初の月面着陸を初めとした象徴的な瞬間を、Hasselbladのカメラは常に世界中で捉え続けています。Hasselbladとのパートナーシップによる2年間の精力的な共同研究を経て、Mavic 2 ProにはHasselblad L1D-20cカメラを遂に搭載しました。 L1D-20cは、Hasselbladが独自に開発したハッセルブラッド ナチュラルカラー ソリューション(HNCS) 5 技術を搭載し、色彩の細部まで忠実に再現できる20MPの空撮映像を撮影できます。』

何事にもタイミングと言うものがあるが、実は興味はあったものの私の要求するスペックとコストパフォーマンスの兼ね合いからドローンでの写真撮影に踏み切れないまま2年近くが経っていた。

それが、ついにトイドローンを購入し遊びのつもりで飛ばしてみたら空撮が簡単に出来てしまった。こうなると以前より撮りたかった風景写真やビデオを本格的に空撮でやってみたくなる。

そこで、ネットで色々調べているうちにHasselblad L1D-20cという20MPのカメラを積んだ最新型のドローンがちょうど発売になった事を知ってしまったのだ。とは言え購入するとなれば結構なお値段なのでどうしたものかと思ったが、ハッセルブラッドという言葉で手持ちの503CWとSWCの事を思い出した。

フィルムカメラにも愛着はあるのだが、Nikon D850と105mmF1.4とPC Nikkor 19mmF4がある今となっては名レンズと言われたプラナー80mmF2.8もビオゴン38mmF4.5も私にはもの足りなくなってしまっていた。

ならば、2台の中判フィルムカメラには引退してもらって新しいハッセルブラッドのレンズを積んだドローンに乗り換えるのも時代の流れ、カメラを売却しドローンを購入することにした。

古いカメラとは言え、そこは流石にハッセルブラッド、2台を売却するとDJI Mavic 2 Pro + Fly More キット + DJI Care Refreshが十分買えてしまうのだ。

まだ宅配便は完全に復旧してないようだが、今月中には届くだろうから秋の風景の空撮には十分間に合うだろうと楽しみにしている。

ディズニープリンセス

2016年12月4日 趣味

家族のお供で「ディズニープリンセスとアナと雪の女王展」を見てきた.

白雪姫,シンデレラ,オーロラ姫,アリエル,ベル,ジャスミン,ラプンツェル,そしてアナとエルサのそれぞれのキャラクターイメージとか歌声を担当した歌手や声を担当した声優,そしてアニメーターの参考になる動きを担当した実写モデルのダンサーなどが選ばれた経緯や撮影時のエピソードの解説,キャラクターの初期スケッチや実写版のフィルムテストの映像と思っていたよりも内容は濃いものだった.

マレフィセントやシンデレラの実写版の撮影の様子などの映像や撮影に使われた衣装の展示もあったのだが,シンデレラのドレスはもちろん綺麗だったが,そのウエストの細さには驚いた.もうじき美女と野獣の実写版も公開されるので期待していたのだが,それについての展示は残念ながらまだなかった.

最近の映画を見ていると実写版でもCGがたくさん入っていてどこが本物でどこからがCGなのかもう分からなくなっているから,撮影風景が見られるとその辺りが少し分かって面白い.アリエルやラプンツェルの実写版が出来るとすればあの髪の毛をどのように映像で表現するのかが楽しみだ.

もうすぐローグワン / スターウォーズ・ストーリーも公開されるが,やはり一番見たいのはエピソード8である.しかし,上映は一年以上先なので待ち遠しい.ただ,ローグワンにも見どころはある.それは,撮影にウルトラパナビジョン70 アナモルフィックレンズがデジタルシネマカメラの組み合わせで使われたことだ.

このレンズは『ベン・ハー』の撮影に使われたという噂の超クラッシックレンズだが,アナモルフィックレンズの特性ゆえにアスペクト比が2.76:1という非常にワイドな映像になるらしい.テレビのハイビジョン放送が1.78:1なので,これこそ映画館で見るにふさわしい映画かもしれない.

ちなみにエピソード7と8は35mmフィルムで撮影されたそうだが,映画館で観たエピソード7の最後の風景が非常に美しくて印象的だったのはそのせいだったのかもしれない.エピソード9ではこれがさらに1:2.06の超ワイドスクリーンでの上映に適した65mmフィルムサイズになるそうだからますます映画館で観なくてはならなくなりそうだ.

面白いのは,映像の内容そのものはCGが増えているのに撮影はフィルムに回帰しているという点だ.デジタルカメラの性能もそろそろ必要十分になって頭打ちになってきた感じがするのだが,またフィルムに戻ることもあるのだろうか.もっともフィルムはすっかり高価になったし中判デジタルは価格が下がってきたのでアマチュアにはもう選択の余地はないのかもしれない.

ディズニープリンセスから話がずいぶんそれてしまったが,結局,映画制作の現場は面白そうだというのが今日一番感じたことだった.

白雪姫,シンデレラ,オーロラ姫,アリエル,ベル,ジャスミン,ラプンツェル,そしてアナとエルサのそれぞれのキャラクターイメージとか歌声を担当した歌手や声を担当した声優,そしてアニメーターの参考になる動きを担当した実写モデルのダンサーなどが選ばれた経緯や撮影時のエピソードの解説,キャラクターの初期スケッチや実写版のフィルムテストの映像と思っていたよりも内容は濃いものだった.

マレフィセントやシンデレラの実写版の撮影の様子などの映像や撮影に使われた衣装の展示もあったのだが,シンデレラのドレスはもちろん綺麗だったが,そのウエストの細さには驚いた.もうじき美女と野獣の実写版も公開されるので期待していたのだが,それについての展示は残念ながらまだなかった.

最近の映画を見ていると実写版でもCGがたくさん入っていてどこが本物でどこからがCGなのかもう分からなくなっているから,撮影風景が見られるとその辺りが少し分かって面白い.アリエルやラプンツェルの実写版が出来るとすればあの髪の毛をどのように映像で表現するのかが楽しみだ.

もうすぐローグワン / スターウォーズ・ストーリーも公開されるが,やはり一番見たいのはエピソード8である.しかし,上映は一年以上先なので待ち遠しい.ただ,ローグワンにも見どころはある.それは,撮影にウルトラパナビジョン70 アナモルフィックレンズがデジタルシネマカメラの組み合わせで使われたことだ.

このレンズは『ベン・ハー』の撮影に使われたという噂の超クラッシックレンズだが,アナモルフィックレンズの特性ゆえにアスペクト比が2.76:1という非常にワイドな映像になるらしい.テレビのハイビジョン放送が1.78:1なので,これこそ映画館で見るにふさわしい映画かもしれない.

ちなみにエピソード7と8は35mmフィルムで撮影されたそうだが,映画館で観たエピソード7の最後の風景が非常に美しくて印象的だったのはそのせいだったのかもしれない.エピソード9ではこれがさらに1:2.06の超ワイドスクリーンでの上映に適した65mmフィルムサイズになるそうだからますます映画館で観なくてはならなくなりそうだ.

面白いのは,映像の内容そのものはCGが増えているのに撮影はフィルムに回帰しているという点だ.デジタルカメラの性能もそろそろ必要十分になって頭打ちになってきた感じがするのだが,またフィルムに戻ることもあるのだろうか.もっともフィルムはすっかり高価になったし中判デジタルは価格が下がってきたのでアマチュアにはもう選択の余地はないのかもしれない.

ディズニープリンセスから話がずいぶんそれてしまったが,結局,映画制作の現場は面白そうだというのが今日一番感じたことだった.

去年は私にしては珍しく新しいカメラを買わない年だった.2014年12月に買ったパナソニックGX-7を最後に,交換レンズは3本くらい買ったがカメラ本体は買わずに1年が過ぎた.

次はFujifilmのX-Pro2を買うつもりで今年登場するのを待ち今日がその新製品発表の日なのだが年明け早々に大番狂わせが起きた.いつ発売されるともわからなかったNikon D300の後継機であるD500が発表されたのである.

オリンピックイヤーにはNikonからは決まってスポーツ報道用のD一桁機が発売されるのでNikon D5の発表が年明けにあるのはわかっていたのだが,同時に本当に出るかどうかもわかっていなかったD500が突然に発表されたのである.

D400がいつ出るのかと言われて随分経ったが,400番を飛ばしていきなりのD500の登場には嬉しいと同時にかなり面食らってしまった.そして10コマ/秒の連射速度と常用最高感度ISO51200という予想してなかったスペックを見てさらに驚いた.

昨春は円山公園の小鳥をNikon 1J3+80-400mmF4.5-5.6で撮影していたのだが,やはりファインダーとAFと最高感度に問題があってより画質の良いAPS-Cで連射と最高感度に優れる機種となるとEOS 7D Mark IIくらいしか選択肢がなかったのだ.

お正月にテレビでPhotographerというプロカメラマンのドキュメンタリー番組を見ていたらやはり鳥や動物をとるプロもEOS 7D Mark IIを使っていたが,Nikonではそれに相当する機種が無くて半ばあきらめていたいたところへD500の登場だった.

昨年末に発売になったAF-S DX16-80mmF2.8−4というレンズの性能が良さそうなのも気になっていたが,それが実は伏線だったわけでD500のキットレンズになったことで私の頭の中ではこれと80-400mmの2本を持って早朝の散歩に行けばきっといい写真が撮れるような気にすっかりなってしまったのである.

発売が3月末だったので発売日に届いても雪解け頃にぎりぎり間に合うかどうかなので早速予約することにしたが,困ったのは2年待ったX-pro2はどうするかということだった.しかし,X-E2があるのでX-Pro2でなければXFレンズで撮れないわけでもないので実機を見てから考えることにした.

これで一件落着と思っていたら今度はX-T2が6月に発表されるという.X-Pro2とX-T2は使うレンズは共通なのでまた検討事項が増えることになった.結局Fujifilmのカメラについては両方の実機を見てから考えるということにしたが,そうなると早くても初夏になるだろう.半年以上も先となるともう考えるのも面倒になる.

具体的な目標がないときには漫然と待つことができるが,目標が見えてしまうとその先も見えてきて待つか待たないかを決めなければならなくなる.予想もしていなかったいい物が突然目の前に現れるとあっさり予定を変更してしまうのは移り気だと思われるかもしれないけれど,それがいい結果に結びつくならば臨機応変ということになるだろう.

次はFujifilmのX-Pro2を買うつもりで今年登場するのを待ち今日がその新製品発表の日なのだが年明け早々に大番狂わせが起きた.いつ発売されるともわからなかったNikon D300の後継機であるD500が発表されたのである.

オリンピックイヤーにはNikonからは決まってスポーツ報道用のD一桁機が発売されるのでNikon D5の発表が年明けにあるのはわかっていたのだが,同時に本当に出るかどうかもわかっていなかったD500が突然に発表されたのである.

D400がいつ出るのかと言われて随分経ったが,400番を飛ばしていきなりのD500の登場には嬉しいと同時にかなり面食らってしまった.そして10コマ/秒の連射速度と常用最高感度ISO51200という予想してなかったスペックを見てさらに驚いた.

昨春は円山公園の小鳥をNikon 1J3+80-400mmF4.5-5.6で撮影していたのだが,やはりファインダーとAFと最高感度に問題があってより画質の良いAPS-Cで連射と最高感度に優れる機種となるとEOS 7D Mark IIくらいしか選択肢がなかったのだ.

お正月にテレビでPhotographerというプロカメラマンのドキュメンタリー番組を見ていたらやはり鳥や動物をとるプロもEOS 7D Mark IIを使っていたが,Nikonではそれに相当する機種が無くて半ばあきらめていたいたところへD500の登場だった.

昨年末に発売になったAF-S DX16-80mmF2.8−4というレンズの性能が良さそうなのも気になっていたが,それが実は伏線だったわけでD500のキットレンズになったことで私の頭の中ではこれと80-400mmの2本を持って早朝の散歩に行けばきっといい写真が撮れるような気にすっかりなってしまったのである.

発売が3月末だったので発売日に届いても雪解け頃にぎりぎり間に合うかどうかなので早速予約することにしたが,困ったのは2年待ったX-pro2はどうするかということだった.しかし,X-E2があるのでX-Pro2でなければXFレンズで撮れないわけでもないので実機を見てから考えることにした.

これで一件落着と思っていたら今度はX-T2が6月に発表されるという.X-Pro2とX-T2は使うレンズは共通なのでまた検討事項が増えることになった.結局Fujifilmのカメラについては両方の実機を見てから考えるということにしたが,そうなると早くても初夏になるだろう.半年以上も先となるともう考えるのも面倒になる.

具体的な目標がないときには漫然と待つことができるが,目標が見えてしまうとその先も見えてきて待つか待たないかを決めなければならなくなる.予想もしていなかったいい物が突然目の前に現れるとあっさり予定を変更してしまうのは移り気だと思われるかもしれないけれど,それがいい結果に結びつくならば臨機応変ということになるだろう.

Leica DG 15mm F1.7 vs Leica M 28mm F2

2014年12月17日 趣味

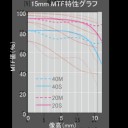

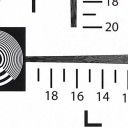

マイクロフォーサーズでの焦点距離15mmはフルサイズでの30mmに相当するので,ソニーα7に28mmF2をつけて比較してみた.

リサイズした画像では比較はできないが,それぞれを等倍で確認すると解像感はやはりフルサイズで2400万画素の28mmF2にはかなわないが,GX7につけた15mmも非常に解像感は高くリサイズした画像ではむしろDG SUMMILUXのほうがシャープに見えた.もっともこれはJPEG画像なのでGX7の内部でシャープがかかっているのかもしれない.

歪曲収差は広角レンズらしくどちらも若干のタル型でほぼ同じくらいに思われた.広角の28mm相当としては今どきのレンズとしては普通だと思うが,比較的素直な歪曲なので必要ならフィルターで補正すればいいだけだろう.

MTF曲線で比較すると,15mmは中心から周辺まで曲線がフラットなので像面湾曲が少なく周辺画質も高いようにみえる.一方の28mmは中心部が非常に高く周辺にいくにつれて緩やかに落ちていく曲線となっているが,だからと言って写りが悪いわけではないのが面白いところだ.

MTFではレンズの味はわからないと言われるけれど,少なくとも解像感も歪曲収差も28mmF2に劣らないことは確認できたので,カメラとレンズを信頼して撮影を楽しもうと思っている.

リサイズした画像では比較はできないが,それぞれを等倍で確認すると解像感はやはりフルサイズで2400万画素の28mmF2にはかなわないが,GX7につけた15mmも非常に解像感は高くリサイズした画像ではむしろDG SUMMILUXのほうがシャープに見えた.もっともこれはJPEG画像なのでGX7の内部でシャープがかかっているのかもしれない.

歪曲収差は広角レンズらしくどちらも若干のタル型でほぼ同じくらいに思われた.広角の28mm相当としては今どきのレンズとしては普通だと思うが,比較的素直な歪曲なので必要ならフィルターで補正すればいいだけだろう.

MTF曲線で比較すると,15mmは中心から周辺まで曲線がフラットなので像面湾曲が少なく周辺画質も高いようにみえる.一方の28mmは中心部が非常に高く周辺にいくにつれて緩やかに落ちていく曲線となっているが,だからと言って写りが悪いわけではないのが面白いところだ.

MTFではレンズの味はわからないと言われるけれど,少なくとも解像感も歪曲収差も28mmF2に劣らないことは確認できたので,カメラとレンズを信頼して撮影を楽しもうと思っている.

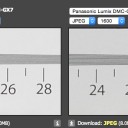

先週パナソニックGX-7のレンズキットを発注しキットレンズを下取りして格安でカメラボディを購入することを思いついたので,さっそくレンズの下取り手続きをしようと下取り価格をもう一度チェックするためにネットショップのページを開けた.

パナソニックの交換レンズをリストアップしようとしたら,以前から購入を考えていたけれど人気が出たのか最近は在庫がなかったレンズが値下げになって入荷していることに気がついた.こういう時はだいたい買わないと後悔することになるのが経験的にわかっているので買うことにした.

下取りのキットレンズを登録して支払いのページに進むと「先物交換」という方法があるのに気がついた.これは先に購入商品を受け取り,注文日から10日以内に交換買取品を送り差額金をカード決済するという便利な方法だ.しかも,交換品は購入商品を受け取るときに宅配の人に渡すだけである.

初めてだったけれどもこれは非常に良かった.まるでネットで宅配ピザを注文するくらいの簡便さでカメラやレンズの下取り交換ができるのである.なんとも便利な方法でこれを考え出した人はすごいと思った.病院もこれくらい簡単に診察が受けられるようになるといいんじゃないだろうか.

パナソニックの交換レンズをリストアップしようとしたら,以前から購入を考えていたけれど人気が出たのか最近は在庫がなかったレンズが値下げになって入荷していることに気がついた.こういう時はだいたい買わないと後悔することになるのが経験的にわかっているので買うことにした.

下取りのキットレンズを登録して支払いのページに進むと「先物交換」という方法があるのに気がついた.これは先に購入商品を受け取り,注文日から10日以内に交換買取品を送り差額金をカード決済するという便利な方法だ.しかも,交換品は購入商品を受け取るときに宅配の人に渡すだけである.

初めてだったけれどもこれは非常に良かった.まるでネットで宅配ピザを注文するくらいの簡便さでカメラやレンズの下取り交換ができるのである.なんとも便利な方法でこれを考え出した人はすごいと思った.病院もこれくらい簡単に診察が受けられるようになるといいんじゃないだろうか.

毎年,この時期は写真もあまり撮るものがなくなり家にいることが多くなるのでネットで情報収集する時間が長くなり,ネットショッピングの機会も多くなる.

引越しの時に思い切って自宅にある本のほとんどを職場の自室に増設した書棚に移したのだが,すでに数年前からカメラやレンズなどの機材の収納場所がすっかり飽和状態になってしまい, 最近は新しい機材を購入するには古い機材を処分しなければならなくなるので本当に必要なものだけを買うことにした.

富士フィルムのX-E2を買った時にはニコンのAPS-Cのシステムから撤退し,旧ヤシカのコンタックスのレンズもほとんどを下取りに出してしまった.Blackmagic Pocket Cinema Cameraを買った時にはパナソニックGX-1と高倍率ズームを処分して12-35mmF2.8と35-100mmF2.8の高性能ズーム2本を購入.

この2本のズームはBMPCCだけに使うのはもったいないほど高性能だったので,すぐにそれ用のカメラが欲しくなったが,今でもD810のサブシステムとしてはすでにX-E2があるので手が出せなかった.しかし,来春にはX-E2より高画素のX-Pro2が出るという噂が聞こえてきて状況が変わった.

今年の春にパナソニックからGH4が出てそれにしようかとも思ったのだが,4K動画を使う予定がないとあまりメリットがないのでその後噂になったGM5が出るまでは待つことにしていた.そして,この秋に発売されたGM5にはEVFが搭載されたのでヨドバシカメラで実機を見てきたのだが,やはりX-E2の236万ドットのEVFを見慣れた目には116万ドットでは我慢ができなかった.

同じレンズが使えるオリンパスのOM-D EM-1も性能はいいらしいが,デザインが気にくわなくて買う気になれず,結局のところGX-7を買うか新機種を待つかということになったが,だんだん考えるのも面倒になってもうそのことはすっかり忘れていたのだった.

それが昨日,ネットを見ていてひょんなことからGX-7を思い出した.そこで今朝になって価格をチェックしたら,そろそろ底値という感じのところまで下がっているようだったので購入することにした.昨年のモデルながらカメラとしての画質はGH4とほとんど変わらないことは確認済みだし,キットレンズ付きを買ってレンズだけ下取りすれば40K前半でボディが手に入るから買っても損はないと思ったのだ.

引越しの時に思い切って自宅にある本のほとんどを職場の自室に増設した書棚に移したのだが,すでに数年前からカメラやレンズなどの機材の収納場所がすっかり飽和状態になってしまい, 最近は新しい機材を購入するには古い機材を処分しなければならなくなるので本当に必要なものだけを買うことにした.

富士フィルムのX-E2を買った時にはニコンのAPS-Cのシステムから撤退し,旧ヤシカのコンタックスのレンズもほとんどを下取りに出してしまった.Blackmagic Pocket Cinema Cameraを買った時にはパナソニックGX-1と高倍率ズームを処分して12-35mmF2.8と35-100mmF2.8の高性能ズーム2本を購入.

この2本のズームはBMPCCだけに使うのはもったいないほど高性能だったので,すぐにそれ用のカメラが欲しくなったが,今でもD810のサブシステムとしてはすでにX-E2があるので手が出せなかった.しかし,来春にはX-E2より高画素のX-Pro2が出るという噂が聞こえてきて状況が変わった.

今年の春にパナソニックからGH4が出てそれにしようかとも思ったのだが,4K動画を使う予定がないとあまりメリットがないのでその後噂になったGM5が出るまでは待つことにしていた.そして,この秋に発売されたGM5にはEVFが搭載されたのでヨドバシカメラで実機を見てきたのだが,やはりX-E2の236万ドットのEVFを見慣れた目には116万ドットでは我慢ができなかった.

同じレンズが使えるオリンパスのOM-D EM-1も性能はいいらしいが,デザインが気にくわなくて買う気になれず,結局のところGX-7を買うか新機種を待つかということになったが,だんだん考えるのも面倒になってもうそのことはすっかり忘れていたのだった.

それが昨日,ネットを見ていてひょんなことからGX-7を思い出した.そこで今朝になって価格をチェックしたら,そろそろ底値という感じのところまで下がっているようだったので購入することにした.昨年のモデルながらカメラとしての画質はGH4とほとんど変わらないことは確認済みだし,キットレンズ付きを買ってレンズだけ下取りすれば40K前半でボディが手に入るから買っても損はないと思ったのだ.

『(2014年8月19日)ニコンデジタル一眼レフカメラ「 D810 」ご愛用のお客様へ

平素はニコン製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

この度、デジタル一眼レフカメラ D810において、長秒時撮影時、または撮像範囲を 1.2x にして撮影した際に画像に輝点が目立つ場合があるとのご指摘を一部のお客様より頂戴しております。

弊社で確認しました結果、長秒時撮影時または撮像範囲を 1.2x にして撮影した際に輝点が目立つ場合があることを確認致しました。既にご購入されたお客様に対しましては、弊社サービス機関にて対応させていただきます。お客様には大変ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。』

Nikon D810 のカスタマー登録をしていたのでメールが届いた.長秒時撮影時にD800/D800Eよりも白点が目立つという話はネットの話で知っていたが,そのうちニコンから何か発表があるだろうと自分のD810については確認もしていなかった.

メールには「製品に関する大切なお知らせ」として次のURLに対応策があるとあった.

http://www.nikon-image.com/support/whatsnew/2014/0819.htm

そのページで自分のD810の製品番号を入れてみると,『大変申し訳ございません。お手元のD810は本現象の該当製品となります。』と書かれたページが出てきて,送料着払いで「株式会社ニコンイメージングジャパン 修理センター D810係」まで送るように書かれていた.

そこで,本当に輝点が目立つのかどうかを自分のD810で長秒時撮影と撮像範囲を1.2x で撮影して等倍で確認してみたが,それらしい輝点は見当たらなかった.30秒までやってみたがぜんぜんそれらしい輝点が目立つようには見えなかったのである.

私の撮影条件に問題があってうまく輝点を出現させられなかったのかもしれないが,これなら今のところ急いで対応する必要もなさそうなのでしばらく様子をみることにした.もし輝点に気がついたらこの件についてはまた報告させてもらうことにしよう.

平素はニコン製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

この度、デジタル一眼レフカメラ D810において、長秒時撮影時、または撮像範囲を 1.2x にして撮影した際に画像に輝点が目立つ場合があるとのご指摘を一部のお客様より頂戴しております。

弊社で確認しました結果、長秒時撮影時または撮像範囲を 1.2x にして撮影した際に輝点が目立つ場合があることを確認致しました。既にご購入されたお客様に対しましては、弊社サービス機関にて対応させていただきます。お客様には大変ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。』

Nikon D810 のカスタマー登録をしていたのでメールが届いた.長秒時撮影時にD800/D800Eよりも白点が目立つという話はネットの話で知っていたが,そのうちニコンから何か発表があるだろうと自分のD810については確認もしていなかった.

メールには「製品に関する大切なお知らせ」として次のURLに対応策があるとあった.

http://www.nikon-image.com/support/whatsnew/2014/0819.htm

そのページで自分のD810の製品番号を入れてみると,『大変申し訳ございません。お手元のD810は本現象の該当製品となります。』と書かれたページが出てきて,送料着払いで「株式会社ニコンイメージングジャパン 修理センター D810係」まで送るように書かれていた.

そこで,本当に輝点が目立つのかどうかを自分のD810で長秒時撮影と撮像範囲を1.2x で撮影して等倍で確認してみたが,それらしい輝点は見当たらなかった.30秒までやってみたがぜんぜんそれらしい輝点が目立つようには見えなかったのである.

私の撮影条件に問題があってうまく輝点を出現させられなかったのかもしれないが,これなら今のところ急いで対応する必要もなさそうなのでしばらく様子をみることにした.もし輝点に気がついたらこの件についてはまた報告させてもらうことにしよう.

ゴルフを再開するためにクラブやその他諸々を新調し,ヤシコンのレンズをほとんど全て整理し残るは2本のみになった.すると今度はD810発売のニュースが飛び込んできたので, ニコンのデジタル一眼レフをFXのみに整理することにした.

考えてみるとD800が来てから出番がなくなったEOS 5D Mark IIも今やLeica R lens専用機になったが,相変わらずファインダーが暗くて使いにくい.そしてもう何年もの懸案事項はLeica M lensをフルサイズデジタルで使いたいが,Leica M digitalを買う気は起きないということだった.

そこへSony α7sの記事が目に入った.そして,今までD800と同じ3600万画素機のα7Rばかりに注目していたが,2400万画素のα7もあったことを思い出した.調べてみるとα7にフランジバックの短いレンジファインダー用のレンズをつけた時の画面周辺部の色収差はそれほど悪くなさそうだった.

α7を使えばLeica R lensもLeica M lensも両方使えるので当座のつなぎには良さそうだ.そういうわけでEOS 5D Mark IIとEOS用のレンズを下取りに出してα7とLeica用のマウントアダプターを購入することにした.

考えてみるとこの一連の出来事は富士フィルムのX-E2とその23mmレンズを購入したのとゴルフを再開したことに原因がある.その後は時系列に沿って必然性による順番で続いた出来事なのであるが,それゆえ時間もお金も余計にかかってしまった.でもそこが人間の限界だ.やってみなければわからないことも沢山あるのである.

考えてみるとD800が来てから出番がなくなったEOS 5D Mark IIも今やLeica R lens専用機になったが,相変わらずファインダーが暗くて使いにくい.そしてもう何年もの懸案事項はLeica M lensをフルサイズデジタルで使いたいが,Leica M digitalを買う気は起きないということだった.

そこへSony α7sの記事が目に入った.そして,今までD800と同じ3600万画素機のα7Rばかりに注目していたが,2400万画素のα7もあったことを思い出した.調べてみるとα7にフランジバックの短いレンジファインダー用のレンズをつけた時の画面周辺部の色収差はそれほど悪くなさそうだった.

α7を使えばLeica R lensもLeica M lensも両方使えるので当座のつなぎには良さそうだ.そういうわけでEOS 5D Mark IIとEOS用のレンズを下取りに出してα7とLeica用のマウントアダプターを購入することにした.

考えてみるとこの一連の出来事は富士フィルムのX-E2とその23mmレンズを購入したのとゴルフを再開したことに原因がある.その後は時系列に沿って必然性による順番で続いた出来事なのであるが,それゆえ時間もお金も余計にかかってしまった.でもそこが人間の限界だ.やってみなければわからないことも沢山あるのである.

『ニコンイメージングジャパン、「D810」の スペシャルコンテンツを本日より公開

株式会社ニコンイメージングジャパン

株式会社ニコンイメージングジャパン(社長:五代 厚司、東京都港区)は、同社のWebサイト上にて、ニコン史上最高となる有効画素数3635万画素、常用感度域ISO 64~12800の圧倒的な高精細・高解像度を誇るニコンFXフォーマットデジタル一眼レフカメラ「D810」の魅力を伝えるスペシャルコンテンツを本日より公開します*。

*PCおよびスマートフォン対応

スペシャルコンテンツ「D810 屋久島の森へ」

http://www.nikon-image.com/sp/d810/

「D810」スペシャルコンテンツは、「D810」の特長である高精細・高画質を訴求すべく、雄大な自然を持つ屋久島の神秘的な景観を撮影しました。360°パノラマ画像合成技術パノウォーク(C)*を発展させた『ギガパノウォーク』により、画面をズームイン/ズームアウトすることで、拡大時の写真の解像感の高さを体験するともに、あたかも屋久島にいるかのような臨場感を体感することができます。

*パノウォーク(C)は株式会社アマナの登録商標です。

●「D810」について

新開発のニコンFXフォーマット撮像素子と、最新の画像処理エンジン「EXPEED 4」を搭載し、有効画素数3635万画素、常用感度域ISO 64~12800の圧倒的な高精細・高画質を誇る光学ローパスフィルターレス仕様のデジタル一眼レフカメラです。また、FXフォーマットで最高約5コマ/秒、DXフォーマットで最高約7コマ/秒の高速連続撮影が可能なほか、モアレやジャギー、偽色を大幅に軽減し、被写体の動きを滑らかに表現できる1920×1080/60pのフルHD動画に対応しています。』

D800の解像感も十分素晴らしいし,ローパスレスのD800Eはさらに素晴らしかったのだが,さらに解像感の高いセンサーで真のローパスレスのD810が先日発表された.このスペシャルコンテンツは高解像度のデジタル写真の価値と可能性がわかり一見の価値がある.

ニコンはD3からマイナーチェンジのSのついたモデルを出してきたので,D800を買う時からいずれ D800Sという真のローパスレス機が出るだろうと予測はしていたが,名前も違っていたが驚いたことに予想よりも早く登場してしまった.

嬉しい改良点は連写速度の向上とグループエリアAFでさらにシャッターの制振・静音化が進んだことだ.D800は風景やポートレートなど動きの少ないものをじっくり撮ると言う感じだったが,これなら白鳥やリスなどの動物や動きの速いものを撮るのにも使えそうな気がしてくる.

それとISO64が常用感度になったことも,天気の良い時にレンズを開放絞りで使う時には役立ちそうだ.一応NDフィルターは持っているのだが,使わないで撮れるならフィルターを脱着する手間がないぶん便利になる.

D7100は旅行のスナップ写真用として買ったもので,望遠レンズの焦点距離が1.5倍相当になるので動物写真を撮るにも便利なのだが,バッファーメモリが少なく連写枚数が足りないことが不満だった. X-E2を購入してからは散歩写真での出番もなくなってしまった.

D810のクロップモードを使えばD7100よりも連写は十分に出来そうだし,D800よりもレンズの解像度をフルに使った風景写真も撮れそうなのでD800とD7100とDX専用レンズを下取りに出してD810を購入することにした.D800の時は出遅れてしまったので今回は早速予約した.

株式会社ニコンイメージングジャパン

株式会社ニコンイメージングジャパン(社長:五代 厚司、東京都港区)は、同社のWebサイト上にて、ニコン史上最高となる有効画素数3635万画素、常用感度域ISO 64~12800の圧倒的な高精細・高解像度を誇るニコンFXフォーマットデジタル一眼レフカメラ「D810」の魅力を伝えるスペシャルコンテンツを本日より公開します*。

*PCおよびスマートフォン対応

スペシャルコンテンツ「D810 屋久島の森へ」

http://www.nikon-image.com/sp/d810/

「D810」スペシャルコンテンツは、「D810」の特長である高精細・高画質を訴求すべく、雄大な自然を持つ屋久島の神秘的な景観を撮影しました。360°パノラマ画像合成技術パノウォーク(C)*を発展させた『ギガパノウォーク』により、画面をズームイン/ズームアウトすることで、拡大時の写真の解像感の高さを体験するともに、あたかも屋久島にいるかのような臨場感を体感することができます。

*パノウォーク(C)は株式会社アマナの登録商標です。

●「D810」について

新開発のニコンFXフォーマット撮像素子と、最新の画像処理エンジン「EXPEED 4」を搭載し、有効画素数3635万画素、常用感度域ISO 64~12800の圧倒的な高精細・高画質を誇る光学ローパスフィルターレス仕様のデジタル一眼レフカメラです。また、FXフォーマットで最高約5コマ/秒、DXフォーマットで最高約7コマ/秒の高速連続撮影が可能なほか、モアレやジャギー、偽色を大幅に軽減し、被写体の動きを滑らかに表現できる1920×1080/60pのフルHD動画に対応しています。』

D800の解像感も十分素晴らしいし,ローパスレスのD800Eはさらに素晴らしかったのだが,さらに解像感の高いセンサーで真のローパスレスのD810が先日発表された.このスペシャルコンテンツは高解像度のデジタル写真の価値と可能性がわかり一見の価値がある.

ニコンはD3からマイナーチェンジのSのついたモデルを出してきたので,D800を買う時からいずれ D800Sという真のローパスレス機が出るだろうと予測はしていたが,名前も違っていたが驚いたことに予想よりも早く登場してしまった.

嬉しい改良点は連写速度の向上とグループエリアAFでさらにシャッターの制振・静音化が進んだことだ.D800は風景やポートレートなど動きの少ないものをじっくり撮ると言う感じだったが,これなら白鳥やリスなどの動物や動きの速いものを撮るのにも使えそうな気がしてくる.

それとISO64が常用感度になったことも,天気の良い時にレンズを開放絞りで使う時には役立ちそうだ.一応NDフィルターは持っているのだが,使わないで撮れるならフィルターを脱着する手間がないぶん便利になる.

D7100は旅行のスナップ写真用として買ったもので,望遠レンズの焦点距離が1.5倍相当になるので動物写真を撮るにも便利なのだが,バッファーメモリが少なく連写枚数が足りないことが不満だった. X-E2を購入してからは散歩写真での出番もなくなってしまった.

D810のクロップモードを使えばD7100よりも連写は十分に出来そうだし,D800よりもレンズの解像度をフルに使った風景写真も撮れそうなのでD800とD7100とDX専用レンズを下取りに出してD810を購入することにした.D800の時は出遅れてしまったので今回は早速予約した.

ようやく私のCOMET Rが完成した.

シート高をロードバイクとあまり差を感じない程度まで上げるとハンドルバーがあまりに低い位置になり乗りづらくなったので上げてみることにしたが,ステアリングコラムを緩めるために33mm以上のモンキーレンチが必要なのでホーマックで調達.ステアルングコラムを緩め,てっぺんにあるナットを六角レンチで緩めて4cmほどコラムを引き上げて満足出来る高さになった.

カスタマイズのポイントは街乗りに便利な装備と安全性と快適性を向上させることで,泥よけとチェーンリングカバーとサドルバッグやボトルケージは必須の装備品と考えた.泥よけはフロント側にはステーを付ける場所がなくブレーキキャリパーの固定ボルトのみで取付ける事になったが,リア側は比較的簡単にステーも取り付けできた.

乗車中にiPhoneの着信を確認したりmapで現在地を確認するためにロードバイクでも使っているスマートフォンホルダーも今や必須の装備品だ.他にロードバイクで使うGarminのGPS用のホルダーやスピード,ケイデンスセンサーを付けた.センサーは手持ちのミノウラの別体式を流用しスピードセンサーはフロント側につけた.

タイヤも標準品は空気圧があまり上げられないので,スピードを出すためにロードバイクと同じ7気圧まで使えるタイヤに交換する事にした.交換の手間は同じなのでチューブも信頼性の高い国産のものに交換した.必要な長さがわからずバルブを60mmにしたが,45mmでも十分だった.次回交換時には45mmにするつもりだ.

ブレーキシューも標準品はプラスティック製の一体式だったので手持ちのシマノ105のカートリッジ式に交換した.コメットはハンドルバーの水平部にもブレーキレバーがあるので街中で使うには大変便利であるが,これも自分の手に合わせてハンドルのコーナー部分を持っている時に親指でブレーキが操作できるように取付け位置を調節した.

バーテープも標準品はベルクロ風で見た目は良かったのだが,少し滑るのでよりクラシカルな合皮風で滑らないものを近所の自転車屋さんで見つけ交換した.スタンドの取り付けは簡単だったが,ばねの衝撃で位置がずれてしまうのでパイプが少し変形するくらい締め付けを強くするとともに瞬間接着剤で固定の補強をした.

ちょっと手間がかかったのはチェーンキャッチャーの取り付けだった.コメットはフロントディレーラーの取り付けがちょっと変わっているので,手持ちの六角ナットでは短くてチェーンキャッチャーを固定出来なかった.このサイズのものはホーマックにもなかったのでM5x35mmの六角穴付ボルトを単品でネットで発注したが,送料のほうが高くついてしまった.

チェーンキャッチャーは必須ではないが,試乗中にフロントをロー側に変速した時に何かの拍子でチェーンが落ちたことが一度あったのでやはり付けたほうが安心出来るだろう.このチェーンキャッチャーは取り付け後に付属の小さなねじで位置の微調整ができるのが使いやすくて良かった.取り付け後はもちろん一度もチェーンは落ちていない.

ライト関係は小型で必要十分な性能のものにした.リフレクターは標準品がシートポスト固定専用のもので,サドルバッグと干渉するのでシートステイ用のものに交換した.今は小さなバッグを付けているが,撮影機材によってより大きなものと交換して使うつもりである.

ペダルはビンディングタイプにしようか迷ったが,結局見た目にこだわってクラシカルなものにした.街中では足をつくことも多いし,それほどスピードを出す事もないので安全性を考えればこれで良かったと思っている.ベルも音がきれいに響くお気に入りのものに交換した.

以前にロードバイクで使っていたのを流用出来たものもあったが,結局パーツ代に5万円以上はかかってしまった.これからコメットを買う人の参考になれば良いと思う.

乗り心地はタイヤ圧を上げているにもかかわらず硬さはなく,さすがクロモリという感じがする.小径車なので小回りがきく反面,ハンドルはクイックで直進性はあまり良い感じではない.見かけは小さくとも重さが10kg以上あるので登りはやはり楽ではないが,ギヤ比は小さいほうが揃っているのでスピードを我慢すれば登れない坂はないだろう.平地や下りならケイデンス90で回せれば時速38kmも可能だ.

ロードバイクに乗るにはジャージやパンツやビンディングシューズが必要で持ち物も限られてしまうが,コメットRならばもっと気軽に乗ることができるのでちょっと時間が空いた時にすぐに出かける事ができるのが気に入っている点だ.ただし車道を走る距離が長い時にはバックミラー付きのヘルメットとオークリーのアイウェアは使う事にした.安全性のためとゴミや虫が目に入るのを防ぐためだ.

追記)

ひとつ忘れてました.写真ではまだ換装してませんが,サドルもセライタリアのに換えました.

カスタマイズに使った主な用品のリスト:

キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) オッフル シートステイ用リフレクター ブラック Y-4721

3T(スリーティー) HANDLEBAR TAPE TEAM BLACK BT-3T-002

Ruler(ルーラー) ワイヤーエンドキャップ 10個入り ブラック LY-IPA03BK

M5x35六角穴付ボルト (高強度・高張力)

MKS(三ヶ島) 復刻版 [BM-7] ペダル シルバー

扇工業 SOUND RUNNER フリーバンドベル OH-1100 真鍮 CP/ブラック

MINOURA(ミノウラ) スマートフォンホルダー [iH-100-S] φ22-29mm対応

バッシュガード 50T Driveline BCD110mm CNC チェーンガード チェーンリングカバー(黒)

Panaracer(パナレーサー) サイクルチューブ [W/O 20x7/8~1 1/8] 仏式ロングバルブ(60mm) 0TW2087-81F60

WOODMAN(ウッドマン) ICD Ti アンチチェーンドロップ バンド用 ブラック

IRC ROADLITE 20×1 1/8 (451) 185177 ブラック 20×1 1/8 (451)

MINOURA(ミノウラ) ペットボトル用ケージ [PC-500] 500ml用 ブラック

MINOURA(ミノウラ) ボトルケージ [AB100-4.5] ブラック

クラナ シーライト 20 フェンダー 前後セット ブラック/20x35mm(365501)

UNICO(ユニコ) ESGE センターキックスタンド オプティマ ブラック

キャットアイ (CAT EYE) フラッシングセーフティ/テールライト TL-LD155-R

キャットアイ(CAT EYE) フレックスタイト[ライト用ブラケット] MODEL H-34 533-8827N

キャットアイ(CAT EYE) ヘッドライト ECONOM Force RECHARGEABLE HL-EL540RC

SELLE ITALIA X1 F LOW BLACK 061A701EE0001

シート高をロードバイクとあまり差を感じない程度まで上げるとハンドルバーがあまりに低い位置になり乗りづらくなったので上げてみることにしたが,ステアリングコラムを緩めるために33mm以上のモンキーレンチが必要なのでホーマックで調達.ステアルングコラムを緩め,てっぺんにあるナットを六角レンチで緩めて4cmほどコラムを引き上げて満足出来る高さになった.

カスタマイズのポイントは街乗りに便利な装備と安全性と快適性を向上させることで,泥よけとチェーンリングカバーとサドルバッグやボトルケージは必須の装備品と考えた.泥よけはフロント側にはステーを付ける場所がなくブレーキキャリパーの固定ボルトのみで取付ける事になったが,リア側は比較的簡単にステーも取り付けできた.

乗車中にiPhoneの着信を確認したりmapで現在地を確認するためにロードバイクでも使っているスマートフォンホルダーも今や必須の装備品だ.他にロードバイクで使うGarminのGPS用のホルダーやスピード,ケイデンスセンサーを付けた.センサーは手持ちのミノウラの別体式を流用しスピードセンサーはフロント側につけた.

タイヤも標準品は空気圧があまり上げられないので,スピードを出すためにロードバイクと同じ7気圧まで使えるタイヤに交換する事にした.交換の手間は同じなのでチューブも信頼性の高い国産のものに交換した.必要な長さがわからずバルブを60mmにしたが,45mmでも十分だった.次回交換時には45mmにするつもりだ.

ブレーキシューも標準品はプラスティック製の一体式だったので手持ちのシマノ105のカートリッジ式に交換した.コメットはハンドルバーの水平部にもブレーキレバーがあるので街中で使うには大変便利であるが,これも自分の手に合わせてハンドルのコーナー部分を持っている時に親指でブレーキが操作できるように取付け位置を調節した.

バーテープも標準品はベルクロ風で見た目は良かったのだが,少し滑るのでよりクラシカルな合皮風で滑らないものを近所の自転車屋さんで見つけ交換した.スタンドの取り付けは簡単だったが,ばねの衝撃で位置がずれてしまうのでパイプが少し変形するくらい締め付けを強くするとともに瞬間接着剤で固定の補強をした.

ちょっと手間がかかったのはチェーンキャッチャーの取り付けだった.コメットはフロントディレーラーの取り付けがちょっと変わっているので,手持ちの六角ナットでは短くてチェーンキャッチャーを固定出来なかった.このサイズのものはホーマックにもなかったのでM5x35mmの六角穴付ボルトを単品でネットで発注したが,送料のほうが高くついてしまった.

チェーンキャッチャーは必須ではないが,試乗中にフロントをロー側に変速した時に何かの拍子でチェーンが落ちたことが一度あったのでやはり付けたほうが安心出来るだろう.このチェーンキャッチャーは取り付け後に付属の小さなねじで位置の微調整ができるのが使いやすくて良かった.取り付け後はもちろん一度もチェーンは落ちていない.

ライト関係は小型で必要十分な性能のものにした.リフレクターは標準品がシートポスト固定専用のもので,サドルバッグと干渉するのでシートステイ用のものに交換した.今は小さなバッグを付けているが,撮影機材によってより大きなものと交換して使うつもりである.

ペダルはビンディングタイプにしようか迷ったが,結局見た目にこだわってクラシカルなものにした.街中では足をつくことも多いし,それほどスピードを出す事もないので安全性を考えればこれで良かったと思っている.ベルも音がきれいに響くお気に入りのものに交換した.

以前にロードバイクで使っていたのを流用出来たものもあったが,結局パーツ代に5万円以上はかかってしまった.これからコメットを買う人の参考になれば良いと思う.

乗り心地はタイヤ圧を上げているにもかかわらず硬さはなく,さすがクロモリという感じがする.小径車なので小回りがきく反面,ハンドルはクイックで直進性はあまり良い感じではない.見かけは小さくとも重さが10kg以上あるので登りはやはり楽ではないが,ギヤ比は小さいほうが揃っているのでスピードを我慢すれば登れない坂はないだろう.平地や下りならケイデンス90で回せれば時速38kmも可能だ.

ロードバイクに乗るにはジャージやパンツやビンディングシューズが必要で持ち物も限られてしまうが,コメットRならばもっと気軽に乗ることができるのでちょっと時間が空いた時にすぐに出かける事ができるのが気に入っている点だ.ただし車道を走る距離が長い時にはバックミラー付きのヘルメットとオークリーのアイウェアは使う事にした.安全性のためとゴミや虫が目に入るのを防ぐためだ.

追記)

ひとつ忘れてました.写真ではまだ換装してませんが,サドルもセライタリアのに換えました.

カスタマイズに使った主な用品のリスト:

キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) オッフル シートステイ用リフレクター ブラック Y-4721

3T(スリーティー) HANDLEBAR TAPE TEAM BLACK BT-3T-002

Ruler(ルーラー) ワイヤーエンドキャップ 10個入り ブラック LY-IPA03BK

M5x35六角穴付ボルト (高強度・高張力)

MKS(三ヶ島) 復刻版 [BM-7] ペダル シルバー

扇工業 SOUND RUNNER フリーバンドベル OH-1100 真鍮 CP/ブラック

MINOURA(ミノウラ) スマートフォンホルダー [iH-100-S] φ22-29mm対応

バッシュガード 50T Driveline BCD110mm CNC チェーンガード チェーンリングカバー(黒)

Panaracer(パナレーサー) サイクルチューブ [W/O 20x7/8~1 1/8] 仏式ロングバルブ(60mm) 0TW2087-81F60

WOODMAN(ウッドマン) ICD Ti アンチチェーンドロップ バンド用 ブラック

IRC ROADLITE 20×1 1/8 (451) 185177 ブラック 20×1 1/8 (451)

MINOURA(ミノウラ) ペットボトル用ケージ [PC-500] 500ml用 ブラック

MINOURA(ミノウラ) ボトルケージ [AB100-4.5] ブラック

クラナ シーライト 20 フェンダー 前後セット ブラック/20x35mm(365501)

UNICO(ユニコ) ESGE センターキックスタンド オプティマ ブラック

キャットアイ (CAT EYE) フラッシングセーフティ/テールライト TL-LD155-R

キャットアイ(CAT EYE) フレックスタイト[ライト用ブラケット] MODEL H-34 533-8827N

キャットアイ(CAT EYE) ヘッドライト ECONOM Force RECHARGEABLE HL-EL540RC

SELLE ITALIA X1 F LOW BLACK 061A701EE0001

3DSカメラの画質がどの程度のものかを検証してみた.カメラのスペックは公表されていないようなので撮影された画像から推定すると,画角はフルサイズの40~50mm相当でオートフォーカスもあるようだが,絞りは固定なのか明るい所でも被写界深度は浅く背景がぼけるからおそらくF4~8位ではないだろうか.

さて,肝心の画質だが画素数が640x480の約30万画素だからデジカメとしては20年前のスペックである.しかし,撮像素子は5年前くらいのものだからダイナミックレンジやISO感度は進化していると思われる.室内撮影ではフラッシュなしで十分撮影出来るほどの感度はあるようだが,カラーノイズは結構目立つようだった.

今日の天気は曇り時々晴れなので晴れ間をねらって桜で試写してみた.写真は上から3DS撮って出し,それを画像処理してみたもの,X-E2の撮って出しを640x480に切り出したものの順である.3DSでももう少しきれいな写真になるのを期待していたのだが,どうだろうか.

やってみて驚いたのは同じ640x480ピクセルの画像でもこれほど違って見えることだ.デジタルの画質というのは画素数だけではないことが改めてよくわかった.

さて,肝心の画質だが画素数が640x480の約30万画素だからデジカメとしては20年前のスペックである.しかし,撮像素子は5年前くらいのものだからダイナミックレンジやISO感度は進化していると思われる.室内撮影ではフラッシュなしで十分撮影出来るほどの感度はあるようだが,カラーノイズは結構目立つようだった.

今日の天気は曇り時々晴れなので晴れ間をねらって桜で試写してみた.写真は上から3DS撮って出し,それを画像処理してみたもの,X-E2の撮って出しを640x480に切り出したものの順である.3DSでももう少しきれいな写真になるのを期待していたのだが,どうだろうか.

やってみて驚いたのは同じ640x480ピクセルの画像でもこれほど違って見えることだ.デジタルの画質というのは画素数だけではないことが改めてよくわかった.

ミニベロ (mini vélo) とは,タイヤ径の小さな自転車の通称でタイヤ径20インチかそれ以下の自転車のことで,でもBMX車は含めないらしい.フランス語で『vélo』とは自転車のことだからタイヤの小さい自転車という意味なのだろう.

今までは,長距離をレーシングパンツで本格的に走るのでなければフラットバーロードや折りたたみ自転車に乗っていたのだが,折りたたみとフラットバーロードの中間くらいで出来ればフレームがクロモリの自転車が欲しいと去年の夏から思っていた.

毎年,春になると新しい自転車が欲しくなるので数日前からネットでミニベロの自転車を色々調べていたら,昨日タイヤ径が20インチでクロモリのダイアモンドフレームとフォークを持ったこれを見つけてしまった.

おまけにドロップハンドルで前2後7段変速やハイプロファイルホイールまでついているから,まるでロードバイクとフラットバーと折りたたみ自転車を混ぜこぜにしたような自転車だ.これならパーツ交換しても楽しめそうですっかり気に入ってしまったのだ.

Amzonでカートに保存して一晩は頭を冷やしてみたのだが,朝になってこれに大きめのサドルバックを付けてカメラと交換レンズを入れて散歩写真を撮ることを思いついた.これなら,ちょっとした空き時間にでも今までよりも広い範囲で写真を撮ることができるわけだ.

折りたたみ自転車も折りたたまずに車載していたので手間はそう変わらないから,そのまま車に積んで行って目的地で散歩するにも良さそうだ.今までロードバイクで行くにはちょっと遠かったところでおろしてちょっとしたサイクリングをするにも使えそうだから,今年はどこへ行くこうかと計画を立てるのも楽しみだ.

今までは,長距離をレーシングパンツで本格的に走るのでなければフラットバーロードや折りたたみ自転車に乗っていたのだが,折りたたみとフラットバーロードの中間くらいで出来ればフレームがクロモリの自転車が欲しいと去年の夏から思っていた.

毎年,春になると新しい自転車が欲しくなるので数日前からネットでミニベロの自転車を色々調べていたら,昨日タイヤ径が20インチでクロモリのダイアモンドフレームとフォークを持ったこれを見つけてしまった.

おまけにドロップハンドルで前2後7段変速やハイプロファイルホイールまでついているから,まるでロードバイクとフラットバーと折りたたみ自転車を混ぜこぜにしたような自転車だ.これならパーツ交換しても楽しめそうですっかり気に入ってしまったのだ.

Amzonでカートに保存して一晩は頭を冷やしてみたのだが,朝になってこれに大きめのサドルバックを付けてカメラと交換レンズを入れて散歩写真を撮ることを思いついた.これなら,ちょっとした空き時間にでも今までよりも広い範囲で写真を撮ることができるわけだ.

折りたたみ自転車も折りたたまずに車載していたので手間はそう変わらないから,そのまま車に積んで行って目的地で散歩するにも良さそうだ.今までロードバイクで行くにはちょっと遠かったところでおろしてちょっとしたサイクリングをするにも使えそうだから,今年はどこへ行くこうかと計画を立てるのも楽しみだ.

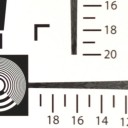

天気が悪くて外で撮影出来ないので,焦点距離58mmのレンズをD800につけてテストチャートを撮影して比較してみた.

評判通りNikonの新製品であるAF-S 58mmF1.4は,開放での解像度はあまり高くないようだが,周辺減光は最も少ないようだった.わずかに樽型の歪曲収差があり,像面湾曲もあるようで,ちょっとLeicaのNoctilux 50mmF1.0に似た性格のような気がした.

絞りをF1.4で統一したせいかNoct Nikko 50mm F1.2の解像度が一番良いように見える.AutoTopcol 50mm F1.4も古いMFレンズなのに中心部の解像度は高く見えたが,色収差のせいなのか中心から離れると像が二重になってボケているように見えた.

どのレンズもF4まで絞り込めば十分シャープな写りになりほとんど見分けがつかなくなるから,明るいレンズはやはり開放からF4くらいに存在価値があるのだろう.

写真は上からAF-S,Noct,AutoTopcolの順です.

評判通りNikonの新製品であるAF-S 58mmF1.4は,開放での解像度はあまり高くないようだが,周辺減光は最も少ないようだった.わずかに樽型の歪曲収差があり,像面湾曲もあるようで,ちょっとLeicaのNoctilux 50mmF1.0に似た性格のような気がした.

絞りをF1.4で統一したせいかNoct Nikko 50mm F1.2の解像度が一番良いように見える.AutoTopcol 50mm F1.4も古いMFレンズなのに中心部の解像度は高く見えたが,色収差のせいなのか中心から離れると像が二重になってボケているように見えた.

どのレンズもF4まで絞り込めば十分シャープな写りになりほとんど見分けがつかなくなるから,明るいレンズはやはり開放からF4くらいに存在価値があるのだろう.

写真は上からAF-S,Noct,AutoTopcolの順です.

時間潰しに行ったヨドバシカメラで実物を手に取りファインダーを覗くまでは買う気などなかったのだが,絞り開放でのファインダーを覗いたとたんに気が変わり一番欲しいレンズになってしまった.

これを知らずに買わなくとも別に困る事は何もないのだが,知ってしまった以上は買わないと後悔しそうな気がしてきた.そして,やっぱり標準レンズの1本にどうしても加えたくなった.

まだ,写真の季節までには時間があるが,高価なレンズなので消費税が上がると5000円程価格が高くなってしまう.今買うか,それとも増税後に税金分値下がりしてから買うかと考えていたら,今日になり価格が上がり始めた.

増税後の値下がりを待っていたら来年になりそうなので,3月中の入荷を期待して予約を入れた.

これを知らずに買わなくとも別に困る事は何もないのだが,知ってしまった以上は買わないと後悔しそうな気がしてきた.そして,やっぱり標準レンズの1本にどうしても加えたくなった.

まだ,写真の季節までには時間があるが,高価なレンズなので消費税が上がると5000円程価格が高くなってしまう.今買うか,それとも増税後に税金分値下がりしてから買うかと考えていたら,今日になり価格が上がり始めた.

増税後の値下がりを待っていたら来年になりそうなので,3月中の入荷を期待して予約を入れた.

『なぜデジタルカメラ業界は激変しているのか

年末商戦に向け、デジタルカメラの新製品が目白押しだが、今年はとりわけ話題性の高いカメラが相次いでいる。カメラ製品は2年に1度、大きな発表が行われることが多く、ドイツ・ケルンで隔年開催されているPhotokina(フォトキナ)で、事業戦略にかかる大きな発表があるのが通例だった。

しかし、今年はPhotokina開催年ではなく、カメラ業界にとっては”狭間の年”。にも関わらず、ノンレフレックスカメラ(いわゆる”ミラーレス一眼カメラ”)関連で、業界に大きな影響を与える、エポックメイキングな製品発表が相次いでいる。

たとえばパナソニックが10月18日に発表した「LUMIX DMC-GM1」は、コンパクトカメラ並みのボディサイズに、マイクロフォーサーズ規格のレンズ交換式カメラのフル機能を盛り込んだ。小さいだけでなく、マニアから初心者までカバーする作りがパナソニックらしい。

オリンパスはレフレックスミラーを搭載する”一眼レフ”カメラのフォーサーズ規格から撤退し、ノンレフレックスのマイクロフォーサーズ規格にカメラ開発の資源を集中させる。両規格用のレンズが持つ性能を、マイクロフォーサーズ規格のカメラだけで引き出せる技術開発があったためだ。

「一眼レフから撤退しないと言っていたのに、事実上の撤退ではないか」との声もあるが、同社は「両規格を統合したのだ」と説明している。

ノンレフレックスカメラは、その構造上、「素早く場面を切り取る速射性」や「ファインダーから見える撮影対象物の映像の質」などで、一眼レフカメラには及ばない。しかし、プロやハイアマチュアがこだわるような要素を求めないのであれば、ボディ、レンズともにコンパクト化、軽量化が容易なノンレフレックスカメラの価値は高い。

しかも、技術進化とノンレフレックスカメラへの投資により、速射性、ファインダー像の質も大幅に上がってきた。昨今のトレンドとして、オートフォーカスの性能と速度の向上が加わり、ノンレフレックスカメラの使い勝手が大きく上がってきている。

オリンパスの「OM-D EM-1」は一眼レフとミラーレスという2つの流れを統合したモデルだ。位相差検出式のオートフォーカスセンサーを撮像素子に内蔵したことで、過去のフォーサーズ用レンズを含めて全レンズの性能を引き出せるようにした。

これにより、2つに分かれていたカメラの”統合”を果たしたわけだ。位相差検出式と、ノンレフレックス方式が一般的に採用するコントラスト検出式を組み合わせれば、オートフォーカス速度と精度を両立させることもできる。

撮像素子であるCMOSセンサーに位相差検出式AFを採用したのは、ニコンが最初だが、この技術はノンレフレックス方式を採用する多くのメーカーに拡がりを見せている。

その端的な例がソニーが10月16日に発表した「α7」だ。α7は35ミリフィルムと同サイズの有効約2430万画素CMOSセンサー(いわゆる”フルサイズ”の大型撮像素子)を採用しており、そこには117の位相差検出用センサーが埋め込まれている。これにより、ノンレフレックスカメラながら一眼レフと遜色ない撮影感を実現している。

一眼レフカメラが持つ光学式ファインダーの良さは変わらないが、様々な面で不利を克服する技術開発が行われ、それが一気に商品の力として吹き出してきているのが、今年のカメラ市場と言える。

レンズ交換式カメラでは、その豊富なレンズ資産を背景に、キヤノンとニコンが2強を形成している。しかし、一方でこの2社はノンレフレックス方式カメラで苦戦を強いられている。既存規格での優位性が、新規格への踏み込みを甘くしている面は否めない。

今年、ノンレフレックス方式カメラが、一段の進化を遂げた背景には、踏み込みの甘い2強への対抗策を各社が進めたことによる。カメラ業界は大きな転換期を迎えつつあることは間違いない。』

今日は,この記事に挙げられたパナソニック「LUMIX DMC-GM1」,オリンパスの「OM-D EM-1」,ソニー「α7」とニコンの「Df」,そして先月購入したフジフィルムの「X-E2」用のレンズの実物を見てみたくてヨドバシカメラまで行って来た.

「OM-D EM-1」,「α7」,「Df」は実際に手に持ってみるといずれもクラッシックカメラのようなデザインでコンパクトではあるがちょっとゴツゴツ、ゴテゴテした感じがして私の趣味ではなくちょっとガッカリした,ネオクラシックを狙ったのかもしれないが,機能性のないデザインは好きではない.

デザインで一番魅かれたのは,パナソニック「LUMIX DMC-GM1」のシルバーだった,前面部を覆う革は合皮素材らしいが,これが非常に高品位な感じでいいし,持った感じはちょっと小さすぎる感じもしないではないが,コンパクトなレンズとのマッチングも良くていつも持ち歩きたくなるようなデザインだ.

マイクロフフォーサーズにしては画質もかなりいいようだが,センサーサイズの限界もあるので結局はサブカメラになるのだろう.サブカメラだと割り切ってしまえばこのサイズでマイクロフォーサーズなら許せるような気がしてしまうのである.先月GX−1を下取り交換に出したばかりなのにまた手を出しそうになってしまった.

「X-E2」用のレンズで実物をぜひ見たかったのは14mmの広角レンズと60mmのマクロレンズで,14mmのほうは絞り環が軽すぎるということだったがまあ許容範囲だった.60mmのほうはコンタックスのマクロプラナーを使う事にしているのだが,試しにXF60mmマクロのほうも見てみようというつもりが,手に持ってみてその軽さに魅かれてしまった,

結局,優先順位をつけるとすればXF14mm,XF60mm,GM-1ということになるだろうか. XF14mmは絞り環さえ問題なければ買うつもりだったので,自宅に帰ってからネットで価格の一番安いところを探して発注しておいた.

ソニーの「α7」はセンサーがD800と同じで初のレンズ交換できるミラーレス一眼だったのでライカMのレンズを使えるカメラとしてちょっと期待して行ったのだが,期待はずれで残念だった.そのうちフジフィルムからもX-Proの上級機としてフルサイズの有機センサーを搭載したものが2015年頃に出てくるらしいので,それまで気長に待つ事にしよう.

来年のことを話すと鬼が笑うというが,こうしてみると進歩の早いデジカメと言えどもまだまだ私の要求を完全に満たしてくれるものが出ているわけではないので,2年後3年後を楽しみに出来るのだ.それにしても人間の欲求というものは際限なく湧いてくるものだと思うが,目標があるからこそ生きる意欲も湧いてくるものだと思うのできっとそれでいいのだろうと思う事にしている.

年末商戦に向け、デジタルカメラの新製品が目白押しだが、今年はとりわけ話題性の高いカメラが相次いでいる。カメラ製品は2年に1度、大きな発表が行われることが多く、ドイツ・ケルンで隔年開催されているPhotokina(フォトキナ)で、事業戦略にかかる大きな発表があるのが通例だった。

しかし、今年はPhotokina開催年ではなく、カメラ業界にとっては”狭間の年”。にも関わらず、ノンレフレックスカメラ(いわゆる”ミラーレス一眼カメラ”)関連で、業界に大きな影響を与える、エポックメイキングな製品発表が相次いでいる。

たとえばパナソニックが10月18日に発表した「LUMIX DMC-GM1」は、コンパクトカメラ並みのボディサイズに、マイクロフォーサーズ規格のレンズ交換式カメラのフル機能を盛り込んだ。小さいだけでなく、マニアから初心者までカバーする作りがパナソニックらしい。

オリンパスはレフレックスミラーを搭載する”一眼レフ”カメラのフォーサーズ規格から撤退し、ノンレフレックスのマイクロフォーサーズ規格にカメラ開発の資源を集中させる。両規格用のレンズが持つ性能を、マイクロフォーサーズ規格のカメラだけで引き出せる技術開発があったためだ。

「一眼レフから撤退しないと言っていたのに、事実上の撤退ではないか」との声もあるが、同社は「両規格を統合したのだ」と説明している。

ノンレフレックスカメラは、その構造上、「素早く場面を切り取る速射性」や「ファインダーから見える撮影対象物の映像の質」などで、一眼レフカメラには及ばない。しかし、プロやハイアマチュアがこだわるような要素を求めないのであれば、ボディ、レンズともにコンパクト化、軽量化が容易なノンレフレックスカメラの価値は高い。

しかも、技術進化とノンレフレックスカメラへの投資により、速射性、ファインダー像の質も大幅に上がってきた。昨今のトレンドとして、オートフォーカスの性能と速度の向上が加わり、ノンレフレックスカメラの使い勝手が大きく上がってきている。

オリンパスの「OM-D EM-1」は一眼レフとミラーレスという2つの流れを統合したモデルだ。位相差検出式のオートフォーカスセンサーを撮像素子に内蔵したことで、過去のフォーサーズ用レンズを含めて全レンズの性能を引き出せるようにした。

これにより、2つに分かれていたカメラの”統合”を果たしたわけだ。位相差検出式と、ノンレフレックス方式が一般的に採用するコントラスト検出式を組み合わせれば、オートフォーカス速度と精度を両立させることもできる。

撮像素子であるCMOSセンサーに位相差検出式AFを採用したのは、ニコンが最初だが、この技術はノンレフレックス方式を採用する多くのメーカーに拡がりを見せている。

その端的な例がソニーが10月16日に発表した「α7」だ。α7は35ミリフィルムと同サイズの有効約2430万画素CMOSセンサー(いわゆる”フルサイズ”の大型撮像素子)を採用しており、そこには117の位相差検出用センサーが埋め込まれている。これにより、ノンレフレックスカメラながら一眼レフと遜色ない撮影感を実現している。

一眼レフカメラが持つ光学式ファインダーの良さは変わらないが、様々な面で不利を克服する技術開発が行われ、それが一気に商品の力として吹き出してきているのが、今年のカメラ市場と言える。

レンズ交換式カメラでは、その豊富なレンズ資産を背景に、キヤノンとニコンが2強を形成している。しかし、一方でこの2社はノンレフレックス方式カメラで苦戦を強いられている。既存規格での優位性が、新規格への踏み込みを甘くしている面は否めない。

今年、ノンレフレックス方式カメラが、一段の進化を遂げた背景には、踏み込みの甘い2強への対抗策を各社が進めたことによる。カメラ業界は大きな転換期を迎えつつあることは間違いない。』

今日は,この記事に挙げられたパナソニック「LUMIX DMC-GM1」,オリンパスの「OM-D EM-1」,ソニー「α7」とニコンの「Df」,そして先月購入したフジフィルムの「X-E2」用のレンズの実物を見てみたくてヨドバシカメラまで行って来た.

「OM-D EM-1」,「α7」,「Df」は実際に手に持ってみるといずれもクラッシックカメラのようなデザインでコンパクトではあるがちょっとゴツゴツ、ゴテゴテした感じがして私の趣味ではなくちょっとガッカリした,ネオクラシックを狙ったのかもしれないが,機能性のないデザインは好きではない.

デザインで一番魅かれたのは,パナソニック「LUMIX DMC-GM1」のシルバーだった,前面部を覆う革は合皮素材らしいが,これが非常に高品位な感じでいいし,持った感じはちょっと小さすぎる感じもしないではないが,コンパクトなレンズとのマッチングも良くていつも持ち歩きたくなるようなデザインだ.

マイクロフフォーサーズにしては画質もかなりいいようだが,センサーサイズの限界もあるので結局はサブカメラになるのだろう.サブカメラだと割り切ってしまえばこのサイズでマイクロフォーサーズなら許せるような気がしてしまうのである.先月GX−1を下取り交換に出したばかりなのにまた手を出しそうになってしまった.

「X-E2」用のレンズで実物をぜひ見たかったのは14mmの広角レンズと60mmのマクロレンズで,14mmのほうは絞り環が軽すぎるということだったがまあ許容範囲だった.60mmのほうはコンタックスのマクロプラナーを使う事にしているのだが,試しにXF60mmマクロのほうも見てみようというつもりが,手に持ってみてその軽さに魅かれてしまった,

結局,優先順位をつけるとすればXF14mm,XF60mm,GM-1ということになるだろうか. XF14mmは絞り環さえ問題なければ買うつもりだったので,自宅に帰ってからネットで価格の一番安いところを探して発注しておいた.

ソニーの「α7」はセンサーがD800と同じで初のレンズ交換できるミラーレス一眼だったのでライカMのレンズを使えるカメラとしてちょっと期待して行ったのだが,期待はずれで残念だった.そのうちフジフィルムからもX-Proの上級機としてフルサイズの有機センサーを搭載したものが2015年頃に出てくるらしいので,それまで気長に待つ事にしよう.

来年のことを話すと鬼が笑うというが,こうしてみると進歩の早いデジカメと言えどもまだまだ私の要求を完全に満たしてくれるものが出ているわけではないので,2年後3年後を楽しみに出来るのだ.それにしても人間の欲求というものは際限なく湧いてくるものだと思うが,目標があるからこそ生きる意欲も湧いてくるものだと思うのできっとそれでいいのだろうと思う事にしている.