『内閣官房参与が辞意 政府の事故対応批判

菅総理大臣が原発事故の対応で意見を聞くために起用した原子力専門家の小佐古内閣参与が、辞任を表明しました。「政府の対策は場当たり的」と痛烈に批判しています。

小佐古敏荘内閣参与:「官邸及び行政機関は、(原子力災害対策関連の法律など)そのことを軽視して、その場限りで『臨機応変な対応』を行い、事態収束を遅らせているように思える」

東京大学大学院の教授で放射線安全学が専門の小佐古氏は、原発事故が起きた後、菅総理が意見を聞くために次々と起用した内閣参与6人のうちの一人です。

小佐古氏は、「政府の対応は法にのっとっていない」と厳しく批判し、福島県の小学校などの線量基準を20ミリシーベルトに決めたのは「非常識だ」として、基準の見直しを強く要求しました。』

『学校基準は「安全でない」 ノーベル賞の米医師団

福島第1原発事故で政府が、福島県内の小中学校などの屋外活動制限の可否に関する放射線量の基準を、年間20ミリシーベルトを目安として設定したことに対し、米国の民間組織「社会的責任のための医師の会(PSR、本部ワシントン)」が2日までに「子供の発がんリスクを高めるもので、このレベルの被ばくを安全とみなすことはできない」との声明を発表した。

PSRは1985年にノーベル平和賞を受賞した「核戦争防止国際医師の会」の米国内組織。

声明は、米科学アカデミーの研究報告書を基に「放射線に安全なレベルはなく、子供や胎児はさらに影響を受けやすい」と指摘。「年間20ミリシーベルトは、子供の発がんリスクを200人に1人増加させ、このレベルでの被ばくが2年間続く場合、子供へのリスクは100人に1人となる」として「子供への放射線許容量を年間20ミリシーベルトに引き上げたのは不当なことだ」と批判した。』

『「子供の許容被ばく線量高すぎる」と疑問

ノーベル賞も受賞した国際的な医師の団体がワシントンで会見し、文部科学省が子供の1年間の許容被ばく線量の目安を「20ミリシーベルト」に設定したことに疑問を呈しました。

アイラ・ヘルファンド医学博士:「衝撃的だったのは、日本政府が福島の子供たちの許容被ばく線量の基準を高く設定したことだ」

ヘルファンド博士は、「子供の場合、がんになるリスクが成人よりも2倍から3倍高くなる」と指摘して、許容される被ばく線量の基準を引き下げるよう求めました。アメリカでは、原子力関連施設で働く人の1年間の許容量の平均的な上限が年間20ミリシーベルトとされています。』

『内閣参与辞任 枝野長官「誤解ある」

菅総理大臣のもとで原発事故の対応にあたっていた、小佐古内閣官房参与の辞任が波紋を広げています。小佐古氏は、「年間20ミリシーベルト近い被ばくは、原発従事者でも極めて少ない」「小学校などの校庭利用基準をその年間20ミリシーベルトとしたことに強く抗議する」と政府の対応を批判しました。

菅総理大臣:「(小佐古前参与は)見解の相違等から辞任をされた」「大変残念ではあるが、決して場当たり的対応とは考えていない」

菅総理は、「政府の決定は原子力安全委員会の助言に基づいたものだ」として反論しました。また、枝野官房長官も会見で、「そもそも基準の20ミリシーベルトとは、屋外に8時間いることを365日間継続した場合の限度として算出したもので、20ミリシーベルトまで被ばくしても構わないなどと言っているわけではなく、小佐古氏には誤解がある」と述べました。また、モニタリングでも実際には大幅に下回る見通しだとし、この基準に問題はないという考えを示しました。』

今回の事故の一因でもある原子力安全委員会が信用ならないのが一番の問題なんだが,子供達ががんになったら何と言い訳するのだろうか.もっとも今まで原発を推進してきた人たちと同様に,後で何が起きてもその頃には自分たちは引退してどこかに逃げているんだろうから政治家も官僚も責任なんて負うことはないのだろう.

菅総理大臣が原発事故の対応で意見を聞くために起用した原子力専門家の小佐古内閣参与が、辞任を表明しました。「政府の対策は場当たり的」と痛烈に批判しています。

小佐古敏荘内閣参与:「官邸及び行政機関は、(原子力災害対策関連の法律など)そのことを軽視して、その場限りで『臨機応変な対応』を行い、事態収束を遅らせているように思える」

東京大学大学院の教授で放射線安全学が専門の小佐古氏は、原発事故が起きた後、菅総理が意見を聞くために次々と起用した内閣参与6人のうちの一人です。

小佐古氏は、「政府の対応は法にのっとっていない」と厳しく批判し、福島県の小学校などの線量基準を20ミリシーベルトに決めたのは「非常識だ」として、基準の見直しを強く要求しました。』

『学校基準は「安全でない」 ノーベル賞の米医師団

福島第1原発事故で政府が、福島県内の小中学校などの屋外活動制限の可否に関する放射線量の基準を、年間20ミリシーベルトを目安として設定したことに対し、米国の民間組織「社会的責任のための医師の会(PSR、本部ワシントン)」が2日までに「子供の発がんリスクを高めるもので、このレベルの被ばくを安全とみなすことはできない」との声明を発表した。

PSRは1985年にノーベル平和賞を受賞した「核戦争防止国際医師の会」の米国内組織。

声明は、米科学アカデミーの研究報告書を基に「放射線に安全なレベルはなく、子供や胎児はさらに影響を受けやすい」と指摘。「年間20ミリシーベルトは、子供の発がんリスクを200人に1人増加させ、このレベルでの被ばくが2年間続く場合、子供へのリスクは100人に1人となる」として「子供への放射線許容量を年間20ミリシーベルトに引き上げたのは不当なことだ」と批判した。』

『「子供の許容被ばく線量高すぎる」と疑問

ノーベル賞も受賞した国際的な医師の団体がワシントンで会見し、文部科学省が子供の1年間の許容被ばく線量の目安を「20ミリシーベルト」に設定したことに疑問を呈しました。

アイラ・ヘルファンド医学博士:「衝撃的だったのは、日本政府が福島の子供たちの許容被ばく線量の基準を高く設定したことだ」

ヘルファンド博士は、「子供の場合、がんになるリスクが成人よりも2倍から3倍高くなる」と指摘して、許容される被ばく線量の基準を引き下げるよう求めました。アメリカでは、原子力関連施設で働く人の1年間の許容量の平均的な上限が年間20ミリシーベルトとされています。』

『内閣参与辞任 枝野長官「誤解ある」

菅総理大臣のもとで原発事故の対応にあたっていた、小佐古内閣官房参与の辞任が波紋を広げています。小佐古氏は、「年間20ミリシーベルト近い被ばくは、原発従事者でも極めて少ない」「小学校などの校庭利用基準をその年間20ミリシーベルトとしたことに強く抗議する」と政府の対応を批判しました。

菅総理大臣:「(小佐古前参与は)見解の相違等から辞任をされた」「大変残念ではあるが、決して場当たり的対応とは考えていない」

菅総理は、「政府の決定は原子力安全委員会の助言に基づいたものだ」として反論しました。また、枝野官房長官も会見で、「そもそも基準の20ミリシーベルトとは、屋外に8時間いることを365日間継続した場合の限度として算出したもので、20ミリシーベルトまで被ばくしても構わないなどと言っているわけではなく、小佐古氏には誤解がある」と述べました。また、モニタリングでも実際には大幅に下回る見通しだとし、この基準に問題はないという考えを示しました。』

今回の事故の一因でもある原子力安全委員会が信用ならないのが一番の問題なんだが,子供達ががんになったら何と言い訳するのだろうか.もっとも今まで原発を推進してきた人たちと同様に,後で何が起きてもその頃には自分たちは引退してどこかに逃げているんだろうから政治家も官僚も責任なんて負うことはないのだろう.

肥満や喫煙の方が怖い?

2011年4月29日 社会の問題 コメント (2)

『「年間20ミリシーベルト」の根拠は何か

政府は22日、福島第一原発から半径20キロ圏外で、今後1年間の累積放射線量が20ミリシーベルト以上になりそうな福島県の地域を「計画的避難区域」に指定した。5月末までに住民を避難させる。対象となるは飯舘村の全域、川俣町の一部、浪江町と葛尾村の20キロ圏内を除く地域。

また、これまで屋内退避としていた20~30キロ圏内で、「計画的避難区域」からはずれた南相馬市や田村市の一部、川村村と楢葉町の20キロ圏内を除く地域、広野町を「緊急時避難準備区域」とした。20キロ圏内は「警戒区域」とし、立ち入り禁止となった。

計画的避難区域を指定するための基準となった「年間20ミリシーベルト」という数字は何にもとづく数値なのか。実は、国際放射線防護委員会(ICRP)の2007年勧告に準拠するもので、勧告では以下のような目安で防護対策をとることになっている。

(1)平常時:年間1ミリシーベルト以下に抑える

(2)緊急事態時:事故による被曝量が年間20~100ミリシーベルトを超えないようにする

(3)事故収束後の復旧期:年間1~20ミリシーベルトを超えないようにする

現在の福島第一原発は(2)の緊急事態時に相当するため、より安全サイドに立ち、下限値である年間20ミリシーベルトを採用したのである。』

『「肥満」のリスクは何ミリシーベルトに相当するか

学校の校庭や公園を利用するときの判断基準として、「毎時3.8マイクロシーベルト」という放射線量がよく引き合いに出される。この数値も前述したICRPの助言にもとづいて算出されている。ICRPは3月21日、「今回のような非常事態が収束した後の一般公衆における参考レベルとして、年間1~20ミリシーベルトの範囲で考えることも可能」とする声明を出した。

それを受けて、文科省は「1年間で蓄積される放射線量が20ミリシーベルトを超えないようにする」とした。1日の生活を屋外で8時間、室内で16時間と想定し、室内の放射線量を屋外の0.4倍として計算されたのが「毎時3.8マイクロシーベルト」という数値だ。 これを超える場合は、念のために手洗いやうがいをしたり、放射線量に応じて校庭や屋外で遊ぶ時間を制限するように文科省は指導している。それ以下の場合は「普通に生活して支障はない」という。

ところが、こうした数値に「本当に安全なのか」と不安を抱く人は少なくない。今回の原発事故で語られる放射線量のレベルはどれだけのリスクが伴うのだろうか。

「福島第一原発事故で、直近の地域以外で報告されている放射線量は、少なくとも人体に悪影響を及ぼす値ではない」とする国立がん研究センターは、がんのリスクが高まる「目安」について発表しており、それを表にまとめた。放射線に関するリスクは、広島・長崎の原爆被曝者の約40年の追跡調査、チェルノブイリ原発事故の被曝者(18歳以下)の10~15年後に行った甲状腺がんスクリーニングのデータに基づいて推定されている。

200~500ミリシーベルトを浴びた場合、がんのリスクは1.16倍だが、これは「肥満」や「やせ」よりリスクが低い。また、1000~2000ミリシーベルトという大きな数値でも、驚いたことに「喫煙者」や「毎日3合以上の飲酒」より、がんのリスクは低いという結果になっている。そして、100ミリシーベルト未満は「検出不可能」とし、がんのリスクに対する影響は予測できないとしている。

放射線医学総合研究所も、「100ミリシーベルト未満の低い値では、放射線ががんを引き起こすという科学的な証拠はない」と指摘し、100ミリシーベルトの放射線量でがんや白血病による死亡は0.5%増加する可能性があるとしている。』

『原発作業員の年間被曝量、上限撤廃へ 厚労省が特例措置 全国の原発保守を懸念

厚生労働省は27日、通常時は年間50ミリシーベルトと定めている原発作業員の被曝(ひばく)線量の上限を当面の間、撤廃する方針を固めた。5年間で100ミリシーベルトの基準は維持する。原発作業に従事できるのは全国で7万人余りしかいない。各地から福島第1原発への派遣が相次ぐ中、規定の被曝線量を超えると、ほかの原発の保守や定期点検に支障が出かねないとして、経済産業省が厚労省に特例的な措置を要請していた。しかし、この措置は、過酷な環境下で働く作業員の安全を軽視しているとの批判も出そうだ。

厚労省は3月15日に省令で、福島の事故の応急対策に限定して緊急時の被曝線量を100ミリシーベルトから250ミリシーベルトに引き上げていたが、通常時の基準は変えていなかった。米国も、緊急時の線量上限を民間人で100ミリシーベルト、通常時は年間50ミリシーベルト、5年間で100ミリシーベルトとしている。』

いつの間にやら低容量の放射線は肥満よりも怖いものではなくなったらしいが,私は喫煙者でも肥満でもないので被爆はやはり怖いのである.

ところで,X線CTは1回6.9ミリシーベルトだから1年間に3回程度で計画的避難区域に相当する20ミリシーベルトになるのだが,それでも最近はCT検査によりがんのリスクが高まると言われているのである.

「100ミリシーベルトの放射線量でがんや白血病による死亡は0.5%増加する可能性がある」と言うが,年間に15回も検査を受けなくともCT検査による発がんリスクは存在するだろうから,100ミリシーベルト未満でもリスクはあると考えるべきではないのだろうか.

どれが真実なのか私にはわからないが,政府や官僚による情報操作や強引で場当たり的な対応を今まで何度も目の当たりにしてきたから,彼らにとって都合のいい説明なんて信じる気にはとてもなれないのだ.

政府は22日、福島第一原発から半径20キロ圏外で、今後1年間の累積放射線量が20ミリシーベルト以上になりそうな福島県の地域を「計画的避難区域」に指定した。5月末までに住民を避難させる。対象となるは飯舘村の全域、川俣町の一部、浪江町と葛尾村の20キロ圏内を除く地域。

また、これまで屋内退避としていた20~30キロ圏内で、「計画的避難区域」からはずれた南相馬市や田村市の一部、川村村と楢葉町の20キロ圏内を除く地域、広野町を「緊急時避難準備区域」とした。20キロ圏内は「警戒区域」とし、立ち入り禁止となった。

計画的避難区域を指定するための基準となった「年間20ミリシーベルト」という数字は何にもとづく数値なのか。実は、国際放射線防護委員会(ICRP)の2007年勧告に準拠するもので、勧告では以下のような目安で防護対策をとることになっている。

(1)平常時:年間1ミリシーベルト以下に抑える

(2)緊急事態時:事故による被曝量が年間20~100ミリシーベルトを超えないようにする

(3)事故収束後の復旧期:年間1~20ミリシーベルトを超えないようにする

現在の福島第一原発は(2)の緊急事態時に相当するため、より安全サイドに立ち、下限値である年間20ミリシーベルトを採用したのである。』

『「肥満」のリスクは何ミリシーベルトに相当するか

学校の校庭や公園を利用するときの判断基準として、「毎時3.8マイクロシーベルト」という放射線量がよく引き合いに出される。この数値も前述したICRPの助言にもとづいて算出されている。ICRPは3月21日、「今回のような非常事態が収束した後の一般公衆における参考レベルとして、年間1~20ミリシーベルトの範囲で考えることも可能」とする声明を出した。

それを受けて、文科省は「1年間で蓄積される放射線量が20ミリシーベルトを超えないようにする」とした。1日の生活を屋外で8時間、室内で16時間と想定し、室内の放射線量を屋外の0.4倍として計算されたのが「毎時3.8マイクロシーベルト」という数値だ。 これを超える場合は、念のために手洗いやうがいをしたり、放射線量に応じて校庭や屋外で遊ぶ時間を制限するように文科省は指導している。それ以下の場合は「普通に生活して支障はない」という。

ところが、こうした数値に「本当に安全なのか」と不安を抱く人は少なくない。今回の原発事故で語られる放射線量のレベルはどれだけのリスクが伴うのだろうか。

「福島第一原発事故で、直近の地域以外で報告されている放射線量は、少なくとも人体に悪影響を及ぼす値ではない」とする国立がん研究センターは、がんのリスクが高まる「目安」について発表しており、それを表にまとめた。放射線に関するリスクは、広島・長崎の原爆被曝者の約40年の追跡調査、チェルノブイリ原発事故の被曝者(18歳以下)の10~15年後に行った甲状腺がんスクリーニングのデータに基づいて推定されている。

200~500ミリシーベルトを浴びた場合、がんのリスクは1.16倍だが、これは「肥満」や「やせ」よりリスクが低い。また、1000~2000ミリシーベルトという大きな数値でも、驚いたことに「喫煙者」や「毎日3合以上の飲酒」より、がんのリスクは低いという結果になっている。そして、100ミリシーベルト未満は「検出不可能」とし、がんのリスクに対する影響は予測できないとしている。

放射線医学総合研究所も、「100ミリシーベルト未満の低い値では、放射線ががんを引き起こすという科学的な証拠はない」と指摘し、100ミリシーベルトの放射線量でがんや白血病による死亡は0.5%増加する可能性があるとしている。』

『原発作業員の年間被曝量、上限撤廃へ 厚労省が特例措置 全国の原発保守を懸念

厚生労働省は27日、通常時は年間50ミリシーベルトと定めている原発作業員の被曝(ひばく)線量の上限を当面の間、撤廃する方針を固めた。5年間で100ミリシーベルトの基準は維持する。原発作業に従事できるのは全国で7万人余りしかいない。各地から福島第1原発への派遣が相次ぐ中、規定の被曝線量を超えると、ほかの原発の保守や定期点検に支障が出かねないとして、経済産業省が厚労省に特例的な措置を要請していた。しかし、この措置は、過酷な環境下で働く作業員の安全を軽視しているとの批判も出そうだ。

厚労省は3月15日に省令で、福島の事故の応急対策に限定して緊急時の被曝線量を100ミリシーベルトから250ミリシーベルトに引き上げていたが、通常時の基準は変えていなかった。米国も、緊急時の線量上限を民間人で100ミリシーベルト、通常時は年間50ミリシーベルト、5年間で100ミリシーベルトとしている。』

いつの間にやら低容量の放射線は肥満よりも怖いものではなくなったらしいが,私は喫煙者でも肥満でもないので被爆はやはり怖いのである.

ところで,X線CTは1回6.9ミリシーベルトだから1年間に3回程度で計画的避難区域に相当する20ミリシーベルトになるのだが,それでも最近はCT検査によりがんのリスクが高まると言われているのである.

「100ミリシーベルトの放射線量でがんや白血病による死亡は0.5%増加する可能性がある」と言うが,年間に15回も検査を受けなくともCT検査による発がんリスクは存在するだろうから,100ミリシーベルト未満でもリスクはあると考えるべきではないのだろうか.

どれが真実なのか私にはわからないが,政府や官僚による情報操作や強引で場当たり的な対応を今まで何度も目の当たりにしてきたから,彼らにとって都合のいい説明なんて信じる気にはとてもなれないのだ.

『拡散の試算図2千枚、公表は2枚 放射性物質で安全委

放射性物質の拡散を予測する国の「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)」で、福島第1原発事故後に2千枚以上の拡散試算図が作成されていたことが18日、分かった。SPEEDIは原発事故時の避難対策などに活用することになっているが、所管する原子力安全委員会が公表したのはわずか2枚だけ。

開発、運用には約128億円の予算が投じられたが“本番”でほとんど使われず、国の情報発信の姿勢や防災計画の実効性が問われそうだ。

安全委がSPEEDIの拡散試算図を公表したのは、3月23日と4月11日。福島県飯舘村など原発の北西方向を中心に、屋内退避区域の30キロ圏の外側でも、外部被ばくの積算値が1ミリシーベルトを超えたなどとの内容だった。

これら2回の公表は、避難や屋内退避の区域が設定されたり、農産物から放射性物質が検出され出荷制限がなされたりした後だった。安全委は、予測に必要な原子炉の圧力や温度、放射性物質の放出量といった放出源情報を入手できず、事故前の想定通りに拡散予測はできなかったと強調していた。

しかし、文部科学省がSPEEDIの運用を委託する原子力安全技術センター(東京)によると、風向、降雨といった気象や放射性物質の放出量など、さまざまな仮定の条件に基づいた試算を繰り返している。ほかにも事故直後から1時間ごとに、その時点で放射性物質が1ベクレル放出されたと仮定して3時間後の拡散を予測。これまでに作成した拡散試算図は、2千枚以上になるという。

安全委は、試算図を公表しない理由について「放射性物質の放出量データが乏しい。試算図は実際の拡散状況と異なり、誤解を招きかねない」と説明するが、未公表の試算図の中には、実際の拡散と近似した傾向を示すものもあった。

国の拡散予測としては、ほかに気象庁の予測があるが、同庁は「SPEEDIが国の正式な拡散予測」として、今月5日まで公表していなかった。』

2000枚で128億円だと1枚あたり640万円になるが,実際に公表されたのは2枚だから1枚あたり64億円.しかし,結局,何の役にも立っていないから128億円かけてシミュレーションをやっただけということだ.

ついでに言うと所管する原子力安全委員会も昨日やっと専門家を送ったそうだから1ヶ月以上も現地調査もしないで本当かどうかもわからないコメントを流していたというのだから,こちらも何の役にも立っていないと言っていいだろう.

歴代の原子力安全委員会の委員長たちが自責の念を述べているというが,総力を上げてもいまだに安定状態の見込みが立たないというのだから,この組織は今までいったい何をやってきたのかと言われてもしょうがないだろう.

もっと言うと,原子力発電の安全神話なんていう虚構の世界をでっち上げて国民に信じこませた挙句,歴史の上からは当然想定されるべき自然災害も想定外で防災計画は机上の空論にすぎず,SPEEDIは名前だけだったというのだからもうこの組織は完全に終わっているだろう.

産官学一体で緊急時の準備のお粗末さを露呈し続けてくれたおかげで,日本の原子力発電に未来は期待できないことはもう十分理解できた.あとは原子力発電を推進してきた人たちに責任を持ってこのどうにもならないくらい危険で結局高いものについた出来の悪い原子力発電所をさっさと終了して欲しいものだ.

放射性物質の拡散を予測する国の「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)」で、福島第1原発事故後に2千枚以上の拡散試算図が作成されていたことが18日、分かった。SPEEDIは原発事故時の避難対策などに活用することになっているが、所管する原子力安全委員会が公表したのはわずか2枚だけ。

開発、運用には約128億円の予算が投じられたが“本番”でほとんど使われず、国の情報発信の姿勢や防災計画の実効性が問われそうだ。

安全委がSPEEDIの拡散試算図を公表したのは、3月23日と4月11日。福島県飯舘村など原発の北西方向を中心に、屋内退避区域の30キロ圏の外側でも、外部被ばくの積算値が1ミリシーベルトを超えたなどとの内容だった。

これら2回の公表は、避難や屋内退避の区域が設定されたり、農産物から放射性物質が検出され出荷制限がなされたりした後だった。安全委は、予測に必要な原子炉の圧力や温度、放射性物質の放出量といった放出源情報を入手できず、事故前の想定通りに拡散予測はできなかったと強調していた。

しかし、文部科学省がSPEEDIの運用を委託する原子力安全技術センター(東京)によると、風向、降雨といった気象や放射性物質の放出量など、さまざまな仮定の条件に基づいた試算を繰り返している。ほかにも事故直後から1時間ごとに、その時点で放射性物質が1ベクレル放出されたと仮定して3時間後の拡散を予測。これまでに作成した拡散試算図は、2千枚以上になるという。

安全委は、試算図を公表しない理由について「放射性物質の放出量データが乏しい。試算図は実際の拡散状況と異なり、誤解を招きかねない」と説明するが、未公表の試算図の中には、実際の拡散と近似した傾向を示すものもあった。

国の拡散予測としては、ほかに気象庁の予測があるが、同庁は「SPEEDIが国の正式な拡散予測」として、今月5日まで公表していなかった。』

2000枚で128億円だと1枚あたり640万円になるが,実際に公表されたのは2枚だから1枚あたり64億円.しかし,結局,何の役にも立っていないから128億円かけてシミュレーションをやっただけということだ.

ついでに言うと所管する原子力安全委員会も昨日やっと専門家を送ったそうだから1ヶ月以上も現地調査もしないで本当かどうかもわからないコメントを流していたというのだから,こちらも何の役にも立っていないと言っていいだろう.

歴代の原子力安全委員会の委員長たちが自責の念を述べているというが,総力を上げてもいまだに安定状態の見込みが立たないというのだから,この組織は今までいったい何をやってきたのかと言われてもしょうがないだろう.

もっと言うと,原子力発電の安全神話なんていう虚構の世界をでっち上げて国民に信じこませた挙句,歴史の上からは当然想定されるべき自然災害も想定外で防災計画は机上の空論にすぎず,SPEEDIは名前だけだったというのだからもうこの組織は完全に終わっているだろう.

産官学一体で緊急時の準備のお粗末さを露呈し続けてくれたおかげで,日本の原子力発電に未来は期待できないことはもう十分理解できた.あとは原子力発電を推進してきた人たちに責任を持ってこのどうにもならないくらい危険で結局高いものについた出来の悪い原子力発電所をさっさと終了して欲しいものだ.

『安全委が専門家の現地派遣行わず 防災計画、不履行

東京電力福島第1原発事故で、原子力安全委員会(班目春樹委員長)が、原発事故に対処する国の防災基本計画で定められた「緊急技術助言組織(委員計45人)」の専門家の現地派遣をしていないことが16日明らかになった。また緊急助言組織は事故があれば「直ちに招集」されることになっているが、一部しか集められていなかった。

緊急助言組織の委員の間では「助言できるのに、呼ばれない」「招集の連絡がない」と戸惑う声があり、政府・与党内からも批判が出ている。

緊急助言組織は、原子力安全委員5人と、全国の大学教授や研究機関幹部など「緊急事態応急対策調査委員」40人で構成。防災基本計画は、事故報告を受けた場合「直ちに緊急技術助言組織を招集する」と規定。「あらかじめ指定された原子力安全委員及び緊急事態応急対策調査委員を現地へ派遣する」と定めている。

安全委は「事務局スタッフを現地に派遣して情報収集している」と説明している。

しかし防災基本計画では、専門的知識を持つ調査委員が現地で「情報の収集・分析」をするとともに国、自治体、電力会社などの「応急対策に対し必要な技術的助言等を行う」となっている。

政府当局者の一人は「専門家が現地入りしていないのは問題だ。今後の事故調査でも検証すべきだ」と語った。

助言組織の招集について安全委は「招集とは全員集めるということではない。必要な委員は招集している」としている。

調査委員の話によると、事故後、多数の委員が一堂に会する機会はなく、一部の委員が安全委に出向いたり、電話で助言をするにとどまっている。複数の委員が「招集の連絡を受けていない」と話している。

ある調査委員は「即時に対応できるよう準備していた。事故直後に安全委に問い合わせたが、招集予定はないと言われた」と明言。別の調査委員は「早い時期に招集の議論があったが、集まっていない」と語った。』

防災基本計画で定められた「緊急技術助言組織(委員計45人)」の専門家の現地派遣をしていないのには理由があるのではないだろうか.第三者の専門家に知られては困る不都合な事実があるのではないだろうか.

こんなことを思うのは班目委員長の最初のテレビ会見に何かを隠しているような歯切れの悪い印象があったからかもしれない.加えて,いつの時代も政府は隠蔽が得意なようであるから余計に心配になるのだ.

疑念を持たれないためには複数の専門家による現地調査をただちに行うべきではないだろうか.

追記:『<福島第一原発>原子力安全委38日目でようやく福島入り

国の原子力安全委員会(班目=まだらめ=春樹委員長、委員5人)の委員が17日、東日本大震災後初めて福島県庁を訪れた。国の原子力災害現地対策本部に「緊急技術助言組織の専門家」として派遣されたためだが、国の防災計画では原発事故の際には「直ちに」現地入りすると定められた立場。県から同本部に参加している内堀雅雄副知事は「震災38日目にして初めて委員と話した。現地に足を運んで被災者の声を聞き、きちんと対応するよう伝えた」と、同夜の県災害対策本部会議で報告した。現地入りが遅れたことについて、安全委事務局は記者団に「国の災害対策本部や関係省庁からの問い合わせに追われていた」と釈明した。これまで事務局員が加わっていた。委員は県の本部会議には顔を出さず、本部長の佐藤雄平知事にも面会しなかった。

佐藤知事は「顔を出すのが常識じゃないだろうか。何で今ごろ来たのか」と不快感をあらわにした。知事の怒りの背景には、事故に関する国の情報提供が遅いとの根強い不満がある』

東京電力福島第1原発事故で、原子力安全委員会(班目春樹委員長)が、原発事故に対処する国の防災基本計画で定められた「緊急技術助言組織(委員計45人)」の専門家の現地派遣をしていないことが16日明らかになった。また緊急助言組織は事故があれば「直ちに招集」されることになっているが、一部しか集められていなかった。

緊急助言組織の委員の間では「助言できるのに、呼ばれない」「招集の連絡がない」と戸惑う声があり、政府・与党内からも批判が出ている。

緊急助言組織は、原子力安全委員5人と、全国の大学教授や研究機関幹部など「緊急事態応急対策調査委員」40人で構成。防災基本計画は、事故報告を受けた場合「直ちに緊急技術助言組織を招集する」と規定。「あらかじめ指定された原子力安全委員及び緊急事態応急対策調査委員を現地へ派遣する」と定めている。

安全委は「事務局スタッフを現地に派遣して情報収集している」と説明している。

しかし防災基本計画では、専門的知識を持つ調査委員が現地で「情報の収集・分析」をするとともに国、自治体、電力会社などの「応急対策に対し必要な技術的助言等を行う」となっている。

政府当局者の一人は「専門家が現地入りしていないのは問題だ。今後の事故調査でも検証すべきだ」と語った。

助言組織の招集について安全委は「招集とは全員集めるということではない。必要な委員は招集している」としている。

調査委員の話によると、事故後、多数の委員が一堂に会する機会はなく、一部の委員が安全委に出向いたり、電話で助言をするにとどまっている。複数の委員が「招集の連絡を受けていない」と話している。

ある調査委員は「即時に対応できるよう準備していた。事故直後に安全委に問い合わせたが、招集予定はないと言われた」と明言。別の調査委員は「早い時期に招集の議論があったが、集まっていない」と語った。』

防災基本計画で定められた「緊急技術助言組織(委員計45人)」の専門家の現地派遣をしていないのには理由があるのではないだろうか.第三者の専門家に知られては困る不都合な事実があるのではないだろうか.

こんなことを思うのは班目委員長の最初のテレビ会見に何かを隠しているような歯切れの悪い印象があったからかもしれない.加えて,いつの時代も政府は隠蔽が得意なようであるから余計に心配になるのだ.

疑念を持たれないためには複数の専門家による現地調査をただちに行うべきではないだろうか.

追記:『<福島第一原発>原子力安全委38日目でようやく福島入り

国の原子力安全委員会(班目=まだらめ=春樹委員長、委員5人)の委員が17日、東日本大震災後初めて福島県庁を訪れた。国の原子力災害現地対策本部に「緊急技術助言組織の専門家」として派遣されたためだが、国の防災計画では原発事故の際には「直ちに」現地入りすると定められた立場。県から同本部に参加している内堀雅雄副知事は「震災38日目にして初めて委員と話した。現地に足を運んで被災者の声を聞き、きちんと対応するよう伝えた」と、同夜の県災害対策本部会議で報告した。現地入りが遅れたことについて、安全委事務局は記者団に「国の災害対策本部や関係省庁からの問い合わせに追われていた」と釈明した。これまで事務局員が加わっていた。委員は県の本部会議には顔を出さず、本部長の佐藤雄平知事にも面会しなかった。

佐藤知事は「顔を出すのが常識じゃないだろうか。何で今ごろ来たのか」と不快感をあらわにした。知事の怒りの背景には、事故に関する国の情報提供が遅いとの根強い不満がある』

原子力発電所はもう要らねぇ

2011年4月16日 社会の問題

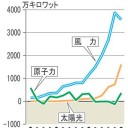

『風力・太陽光エネが原発を逆転 福島事故で差は拡大へ

2010年の世界の発電容量は、風力や太陽光などの再生可能エネルギーが原発を初めて逆転したとする世界の原子力産業に関する報告書を米シンクタンク「ワールドウオッチ研究所」が15日までにまとめた。

原発は、安全規制が厳しくなったことや建設費用の増加で1980年代後半から伸び悩み、2010年の発電容量は3億7500万キロワット。一方、再生可能エネルギーは地球温暖化対策で注目されて急激に増加し、風力と太陽、バイオマス、小規模水力の合計は3億8100万キロワットになり、初めて原発を上回った。

報告書は、福島第1原発事故の影響で廃炉になる原発が多くなり、新設も大幅には増えず、再生可能エネルギーとの差はさらに開くとみている。』

すでにニュースにも出ているが,ドイツのように原子力発電所の新規の建設を見直したり,旧世代の原子炉を廃棄する動きは世界的に高まるだろう.10年後には太陽光発電のコストは火力発電所よりも安くなるというのだから,原子力発電所をつくる場合の住民の反対運動などを考えればこれから新規に原子力発電所をつくるメリットはなくなるのではないだろうか.

今まで稼働してきた原子力発電所もいつ地震や津波で被害を受けるかもわからないし,そもそも安全神話など信じる人はもう誰もいないだろう.今回,事故が起きたことで,目先のお金につられて原子力発電所を誘致することの誤りに気がついた人たちは多いだろう.知らない人が馬鹿をみるのが世の中の常なのだ.

参考:『忌野清志郎の反原発ソング 人気急上昇、CD売り切れ店舗も

福島第1原子力発電所の危機的状況が続く中、故・忌野清志郎さんが1980年代に歌った反原発ソング「サマータイム・ブルース」がにわかに注目を集めている。YouTubeでの再生回数が30万を突破。曲を収録したアルバムも売れ、アマゾンランキングでも上位に入っている。曲は1988年に発表。米ロック歌手、エディー・コクランの同名曲に日本語の歌詞をつけてカバーしたものだ。

「原子力は要らねぇ 危ねぇ」

反原発をテーマにした曲で、「東海地震もそこまで来てる だけどもまだまだ増えていく 原子力発電所が建っていく」「寒い冬がそこまで来てる あんたもこのごろ抜け毛が多い」「原子力は要らねぇ 危ねぇ」とかなりストレートな内容だ。

収録アルバム「COVERS」は当初東芝EMIから出る予定だったが、突然中止。新聞に「素晴らしすぎて発売できません」という広告が掲載され、原子力産業に携わる親会社からの圧力がかかったのではないかと噂された。その後、同年に別のレコード会社から発売されている。

今回の福島第1原子力発売所の事故後、急速に注目を集めており、YouTubeにアップされているライブ動画は2011年4月13日現在、再生回数が約34万回。「正座して聴いてます」「忌野さんがご存命なら今度の原発事故でどんなコメントをしてたでしょうか」といったコメントが寄せられている。

旧譜にも関わらずアマゾンのロック部門14位

アルバム「COVERS」も売れているようで、アマゾンでは4月13日午前現在、「J-POP>フォーク・ニューミュージック」で4位。「J-POP>ロック」でも14位に入っている。ロック部門で、上位に入っているものは殆ど新譜なので、20年以上前に発売された作品が14位というのはかなり異例だ。都内の大手CDチェーンでも一時売り切れになったという。

音楽評論家の加藤普さんは、「発売された1988年は経済がよくて日本全体がイケイケだった時期。電力の需要も爆発的に伸びていて、『原発も仕方ないかな』という雰囲気でした。歌詞の中に『原発という言い方も改めましょう』『正確に原子力発電所と呼ぼうではありませんか』というのがありますが、『原発』という言葉にすることで原子力の怖さが薄れるのを心配していたのでしょう。2009年に亡くなってしまいましたが、恐らく今生きていたら、何も言わないで、自転車で被災地を回ってたんじゃないでしょうか。彼はそういう人です」と話している。』

2010年の世界の発電容量は、風力や太陽光などの再生可能エネルギーが原発を初めて逆転したとする世界の原子力産業に関する報告書を米シンクタンク「ワールドウオッチ研究所」が15日までにまとめた。

原発は、安全規制が厳しくなったことや建設費用の増加で1980年代後半から伸び悩み、2010年の発電容量は3億7500万キロワット。一方、再生可能エネルギーは地球温暖化対策で注目されて急激に増加し、風力と太陽、バイオマス、小規模水力の合計は3億8100万キロワットになり、初めて原発を上回った。

報告書は、福島第1原発事故の影響で廃炉になる原発が多くなり、新設も大幅には増えず、再生可能エネルギーとの差はさらに開くとみている。』

すでにニュースにも出ているが,ドイツのように原子力発電所の新規の建設を見直したり,旧世代の原子炉を廃棄する動きは世界的に高まるだろう.10年後には太陽光発電のコストは火力発電所よりも安くなるというのだから,原子力発電所をつくる場合の住民の反対運動などを考えればこれから新規に原子力発電所をつくるメリットはなくなるのではないだろうか.

今まで稼働してきた原子力発電所もいつ地震や津波で被害を受けるかもわからないし,そもそも安全神話など信じる人はもう誰もいないだろう.今回,事故が起きたことで,目先のお金につられて原子力発電所を誘致することの誤りに気がついた人たちは多いだろう.知らない人が馬鹿をみるのが世の中の常なのだ.

参考:『忌野清志郎の反原発ソング 人気急上昇、CD売り切れ店舗も

福島第1原子力発電所の危機的状況が続く中、故・忌野清志郎さんが1980年代に歌った反原発ソング「サマータイム・ブルース」がにわかに注目を集めている。YouTubeでの再生回数が30万を突破。曲を収録したアルバムも売れ、アマゾンランキングでも上位に入っている。曲は1988年に発表。米ロック歌手、エディー・コクランの同名曲に日本語の歌詞をつけてカバーしたものだ。

「原子力は要らねぇ 危ねぇ」

反原発をテーマにした曲で、「東海地震もそこまで来てる だけどもまだまだ増えていく 原子力発電所が建っていく」「寒い冬がそこまで来てる あんたもこのごろ抜け毛が多い」「原子力は要らねぇ 危ねぇ」とかなりストレートな内容だ。

収録アルバム「COVERS」は当初東芝EMIから出る予定だったが、突然中止。新聞に「素晴らしすぎて発売できません」という広告が掲載され、原子力産業に携わる親会社からの圧力がかかったのではないかと噂された。その後、同年に別のレコード会社から発売されている。

今回の福島第1原子力発売所の事故後、急速に注目を集めており、YouTubeにアップされているライブ動画は2011年4月13日現在、再生回数が約34万回。「正座して聴いてます」「忌野さんがご存命なら今度の原発事故でどんなコメントをしてたでしょうか」といったコメントが寄せられている。

旧譜にも関わらずアマゾンのロック部門14位

アルバム「COVERS」も売れているようで、アマゾンでは4月13日午前現在、「J-POP>フォーク・ニューミュージック」で4位。「J-POP>ロック」でも14位に入っている。ロック部門で、上位に入っているものは殆ど新譜なので、20年以上前に発売された作品が14位というのはかなり異例だ。都内の大手CDチェーンでも一時売り切れになったという。

音楽評論家の加藤普さんは、「発売された1988年は経済がよくて日本全体がイケイケだった時期。電力の需要も爆発的に伸びていて、『原発も仕方ないかな』という雰囲気でした。歌詞の中に『原発という言い方も改めましょう』『正確に原子力発電所と呼ぼうではありませんか』というのがありますが、『原発』という言葉にすることで原子力の怖さが薄れるのを心配していたのでしょう。2009年に亡くなってしまいましたが、恐らく今生きていたら、何も言わないで、自転車で被災地を回ってたんじゃないでしょうか。彼はそういう人です」と話している。』

『「放射線うつる」といじめ 船橋市に避難した子ども

福島県から千葉県船橋市に避難した子どもが「放射線がうつる」などと言われ、いじめられたとする匿名の電話が3月、同市教育委員会にあったことが14日、市教委への取材で分かった。

市教委は、避難者の気持ちを考えて言動に注意するよう児童、生徒への適切な指導を求める通達を、市内の小中学校計83校に出した。

市教委によると、匿名の電話は、福島第1原発事故のあった福島県から避難し船橋市内の公園で遊んでいた小学生のきょうだいが3月中旬、別の子どもたちにいじめられたとの内容だった。

通達は、指導に当たっては「思いやりを持って接し、温かく迎える」「避難している人の気持ちを考えて言動に注意する」など避難している子どもたちへの配慮を要請。「(放射線に対する)大人の不安が子どもたちに影響を与え、冷静な対応が取れなくなる恐れがある」と保護者と連携した対応の重要性も指摘した。』

『福島ごみ「受け入れるな」 川崎市に苦情2000件超

川崎市の阿部孝夫市長が福島県などの被災地を7、8両日に訪れた際、災害廃棄物処理の支援を表明し、川崎市民らから「放射能に汚染されたごみを受け入れるな」などの苦情が2千件以上寄せられていることが13日、市への取材で分かった。担当者は「汚染ごみは運べるはずがない」と説明、対応に追われている。

川崎市は2007年の新潟県中越沖地震でも、柏崎市の粗大ごみを鉄道輸送で受け入れ、無償で焼却処理した実績がある。今回も阿部市長は福島、宮城、岩手の3県などに支援を申し出たものの、ごみの量が桁違いに多く単独で処理できないため「国主導で支援したい」(処理計画課)と、計画は白紙状態だ。

ところが8日以降、同課への電話や市長へのメールで「絶対に福島からごみを受け入れるな」「(福島市出身の)市長の売名行為だ。リコールする」などの苦情が殺到。「川崎市民だけの問題ではない」と、埼玉や千葉県、米国からも反対意見が相次いでいるという。

ネット掲示板「2ちゃんねる」やツイッターでも話題に上っており、「小さい子どもがいて不安」といった、女性からの訴えが大半を占めるようだ。担当者は「行政不信に陥っているようだが、これでは復興の妨げになる」と困惑している。』

放射能汚染されたがれきを燃やすという話でもないだろうし,微量ながら千葉も川崎もとっくに汚染されているのにこんなことを言うなんて信じられない人たちだが,少なくともこんなことを言う以上は今後また爆発が起きて自分たちのところの汚染がひどくなってもそこから一歩も動かない覚悟っていうことなのだろうか.

福島県から千葉県船橋市に避難した子どもが「放射線がうつる」などと言われ、いじめられたとする匿名の電話が3月、同市教育委員会にあったことが14日、市教委への取材で分かった。

市教委は、避難者の気持ちを考えて言動に注意するよう児童、生徒への適切な指導を求める通達を、市内の小中学校計83校に出した。

市教委によると、匿名の電話は、福島第1原発事故のあった福島県から避難し船橋市内の公園で遊んでいた小学生のきょうだいが3月中旬、別の子どもたちにいじめられたとの内容だった。

通達は、指導に当たっては「思いやりを持って接し、温かく迎える」「避難している人の気持ちを考えて言動に注意する」など避難している子どもたちへの配慮を要請。「(放射線に対する)大人の不安が子どもたちに影響を与え、冷静な対応が取れなくなる恐れがある」と保護者と連携した対応の重要性も指摘した。』

『福島ごみ「受け入れるな」 川崎市に苦情2000件超

川崎市の阿部孝夫市長が福島県などの被災地を7、8両日に訪れた際、災害廃棄物処理の支援を表明し、川崎市民らから「放射能に汚染されたごみを受け入れるな」などの苦情が2千件以上寄せられていることが13日、市への取材で分かった。担当者は「汚染ごみは運べるはずがない」と説明、対応に追われている。

川崎市は2007年の新潟県中越沖地震でも、柏崎市の粗大ごみを鉄道輸送で受け入れ、無償で焼却処理した実績がある。今回も阿部市長は福島、宮城、岩手の3県などに支援を申し出たものの、ごみの量が桁違いに多く単独で処理できないため「国主導で支援したい」(処理計画課)と、計画は白紙状態だ。

ところが8日以降、同課への電話や市長へのメールで「絶対に福島からごみを受け入れるな」「(福島市出身の)市長の売名行為だ。リコールする」などの苦情が殺到。「川崎市民だけの問題ではない」と、埼玉や千葉県、米国からも反対意見が相次いでいるという。

ネット掲示板「2ちゃんねる」やツイッターでも話題に上っており、「小さい子どもがいて不安」といった、女性からの訴えが大半を占めるようだ。担当者は「行政不信に陥っているようだが、これでは復興の妨げになる」と困惑している。』

放射能汚染されたがれきを燃やすという話でもないだろうし,微量ながら千葉も川崎もとっくに汚染されているのにこんなことを言うなんて信じられない人たちだが,少なくともこんなことを言う以上は今後また爆発が起きて自分たちのところの汚染がひどくなってもそこから一歩も動かない覚悟っていうことなのだろうか.

『「地震予知、即刻中止を」 東大教授、英誌に掲載

「日本政府は不毛な地震予知を即刻やめるべき」などとする、ロバート・ゲラー東京大教授(地震学)の論文が14日付の英科学誌ネイチャー電子版に掲載された。

「(常に)日本全土が地震の危険にさらされており、特定の地域のリスクを評価できない」とし、国民や政府に「想定外」に備えるよう求めた。

「今こそ(政府は)地震を予知できないことを国民に率直に伝えるとき」とも提言しており、世界的な学術誌への掲載は地震多発国・日本の予知政策に影響を与える可能性もある。

論文では、予知の根拠とされる地震の前兆現象について「近代的な測定技術では見つかっていない」と指摘し、「国内で1979年以降10人以上の死者が出た地震は、予知では確率が低いとされていた地域で発生」と分析。マグニチュード8クラスの東海・東南海・南海地震を想定した地震予知は、方法論に欠陥がある、としている。

教授は「地震研究は官僚主導ではなく、科学的根拠に基づいて研究者主導で進められるべきだ」として、政府の地震予知政策の根拠法令となっている大規模地震対策特別措置法の廃止を求めた。

また、福島第1原発事故についても「最大38メートルの津波が東北地方を襲ったとされる1896年の明治三陸地震は世界的によく知られている」とし、「当然、原発も対策されているべきで、『想定外』は論外だ」とした。』

「地震研究は官僚主導ではなく、科学的根拠に基づいて研究者主導で進められるべきだ」とわざわざ言及するということは,今までは官僚主導の地震研究だったということなのだろうか.官僚たちと東京電力に都合のいい科学的根拠のない原発の安全対策を作り上げ,挙句に電力会社に天下りするなんて国民に対する犯罪行為ではないだろうか.

似たような話は薬害エイズのミドリ十字の時にもあったような気がするが,調べれば官僚と企業が結託して国民の知らないところで好き勝手にやっていることは他にもあるのではないだろうか.わが国では,同一省庁が許諾権と監査権を両方持っていて怖いもの無しなのだから.

自然災害も恐ろしいが,こういった知られざる人災はいくらでも起こりうるからもっと恐ろしいことだろう.これからは国民がもっと監視の目を強めなければいずれ自分の身にも災が降りかかることを忘れてはいけないということだろう.

「日本政府は不毛な地震予知を即刻やめるべき」などとする、ロバート・ゲラー東京大教授(地震学)の論文が14日付の英科学誌ネイチャー電子版に掲載された。

「(常に)日本全土が地震の危険にさらされており、特定の地域のリスクを評価できない」とし、国民や政府に「想定外」に備えるよう求めた。

「今こそ(政府は)地震を予知できないことを国民に率直に伝えるとき」とも提言しており、世界的な学術誌への掲載は地震多発国・日本の予知政策に影響を与える可能性もある。

論文では、予知の根拠とされる地震の前兆現象について「近代的な測定技術では見つかっていない」と指摘し、「国内で1979年以降10人以上の死者が出た地震は、予知では確率が低いとされていた地域で発生」と分析。マグニチュード8クラスの東海・東南海・南海地震を想定した地震予知は、方法論に欠陥がある、としている。

教授は「地震研究は官僚主導ではなく、科学的根拠に基づいて研究者主導で進められるべきだ」として、政府の地震予知政策の根拠法令となっている大規模地震対策特別措置法の廃止を求めた。

また、福島第1原発事故についても「最大38メートルの津波が東北地方を襲ったとされる1896年の明治三陸地震は世界的によく知られている」とし、「当然、原発も対策されているべきで、『想定外』は論外だ」とした。』

「地震研究は官僚主導ではなく、科学的根拠に基づいて研究者主導で進められるべきだ」とわざわざ言及するということは,今までは官僚主導の地震研究だったということなのだろうか.官僚たちと東京電力に都合のいい科学的根拠のない原発の安全対策を作り上げ,挙句に電力会社に天下りするなんて国民に対する犯罪行為ではないだろうか.

似たような話は薬害エイズのミドリ十字の時にもあったような気がするが,調べれば官僚と企業が結託して国民の知らないところで好き勝手にやっていることは他にもあるのではないだろうか.わが国では,同一省庁が許諾権と監査権を両方持っていて怖いもの無しなのだから.

自然災害も恐ろしいが,こういった知られざる人災はいくらでも起こりうるからもっと恐ろしいことだろう.これからは国民がもっと監視の目を強めなければいずれ自分の身にも災が降りかかることを忘れてはいけないということだろう.

『全電源喪失、国は「考慮する必要はない」と解説

国や電力会社は、原子炉制御の“命綱”ともいえる電源を、どう位置づけてきたのだろうか。

規制当局である内閣府の原子力安全委員会は、1990年に定めた発電用軽水炉の安全設計審査指針の解説に、長時間の全電源喪失について「考慮する必要はない」と明記している。

理由は「送電線の復旧または非常用交流電源設備(非常用ディーゼル発電機)の修復が期待できるため」としており、国は外部電源を失ってもすぐに非常用発電機が作動すると想定してきた。

各原発は、同指針に基づいて設計されており、非常用電源を含むすべての電源喪失に対して万全の備えをしてきたとは言い難い。東北電力関係者は「外部送電線など電源確保の方法はたくさんあると考え、これまでは全電源喪失は想定していなかった」と話す。東京電力は急きょ、11日に柏崎刈羽原発で全電源喪失などを想定した訓練を行うことにした。』

もうこうなると原発の安全神話なんて悪い冗談としか思えない.現実に起きる可能性のあることが想定外というのではまったくお話にならない.こうなると原発の技術的問題ではなく管理する人間の問題である.もはや東京電力の経営陣も経済産業省の原発官僚もそしてもちろん政治家もいずれも信用できない以上,今回のような大惨事を引き起こす可能性があるわが国の原子力発電所は出来る限り速やかにすべてを廃炉にするしかないだろう.

国や電力会社は、原子炉制御の“命綱”ともいえる電源を、どう位置づけてきたのだろうか。

規制当局である内閣府の原子力安全委員会は、1990年に定めた発電用軽水炉の安全設計審査指針の解説に、長時間の全電源喪失について「考慮する必要はない」と明記している。

理由は「送電線の復旧または非常用交流電源設備(非常用ディーゼル発電機)の修復が期待できるため」としており、国は外部電源を失ってもすぐに非常用発電機が作動すると想定してきた。

各原発は、同指針に基づいて設計されており、非常用電源を含むすべての電源喪失に対して万全の備えをしてきたとは言い難い。東北電力関係者は「外部送電線など電源確保の方法はたくさんあると考え、これまでは全電源喪失は想定していなかった」と話す。東京電力は急きょ、11日に柏崎刈羽原発で全電源喪失などを想定した訓練を行うことにした。』

もうこうなると原発の安全神話なんて悪い冗談としか思えない.現実に起きる可能性のあることが想定外というのではまったくお話にならない.こうなると原発の技術的問題ではなく管理する人間の問題である.もはや東京電力の経営陣も経済産業省の原発官僚もそしてもちろん政治家もいずれも信用できない以上,今回のような大惨事を引き起こす可能性があるわが国の原子力発電所は出来る限り速やかにすべてを廃炉にするしかないだろう.

『東日本大震災:震度6強余震 原発のもろさ再び露呈

7日深夜に最大震度6強を観測した東日本大震災の余震で、北海道-関東の原発は再び強い揺れに見舞われた。一部の原子力発電所で外部からの電力供給を断たれた。また、外部電力の復旧後も非常用電源(ディーゼル発電機)が故障した。今のところ、東京電力福島第1原発(福島県)のような深刻な事故にいたっていないが、今後もマグニチュード7級の余震が起こるとみられ、経済産業省原子力安全・保安院は「安全策をもっと担保する必要がある」と指摘する。地震国・日本で、原発の電力確保が「綱渡り」であることが改めて浮き彫りにされている。

◇電源対策が急務

東北電力東通原発(青森県)は、7日午後11時32分の地震発生直後、県内の広範囲にわたる停電の影響などで、2系統あった外部からの送電が止まった。直後に非常用ディーゼル発電機1台が起動し、使用済み核燃料プールの冷却は維持された。8日午前3時半には、外部電源1系統が復旧した。定期点検中で運転しておらず、外部に放射性物質は漏えいしていない。

ところが同午後2時前、運転中の非常用ディーゼル発電機から軽油が漏れ出して故障。全部で3台備えているが、別の2台は検査で使えない。今後、再び外部電源が遮断すれば、電源車で対応するしかないという。

東北電力女川原発(宮城県)は地震直後、停電のため3系統ある外部からの送電のうち2系統が止まった。1~3号機は3月11日の震災後、運転していなかった。1系統残ったが、強い揺れで使用済み核燃料プールの計器が誤作動して自動停止し、一時、プールの冷却ができなくなった。結局、機器に損傷はなく、約1時間後、手動で冷却を再開した。

震災で福島第1原発は、非常用を含む全電源が喪失し、炉心溶融や水素爆発、プールの温度上昇など深刻な事態を招いた。海江田万里経済産業相は3月30日、各電力会社に原発や原子力施設が全電源を喪失する事故を想定した緊急対策の策定を指示した。非常電源車の配備や訓練の実施などを盛り込み、今月中に報告するよう求めている。

今回、福島第1原発のような事故は免れたが、住田健二・大阪大名誉教授(原子炉工学)は「(東通の非常用ディーゼル発電機の故障は)あってはならない。一方、非常用ディーゼル発電機は、うまく起動しないことが多く不安定な電源だ。装置を複数準備するだけではなく、異なる種類の対策を講じることが必要だ」と指摘する。

また、内閣府原子力安全委員会の代谷誠治委員は8日の会見で、「当面は、経済産業相が指示した追加対策で対応する。しかし、必要があれば、原発の安全性を判断する国の安全審査指針を見直したい」と述べた。

◇「プールの弱点、明白に」

一方、女川原発では、使用済み燃料プールが強く揺れ、水が端からあふれて建屋内にこぼれ出た。漏れた水は、1号機2.3リットル▽2号機3.8リットル▽3号機1.8リットルで、放射能量は817~5410ベクレル。幸い、国に報告が求められる基準値(370万ベクレル)を下回った。

地震に伴う水漏れは過去にも発生している。

07年の新潟県中越沖地震では、東京電力柏崎刈羽原発で、地震の揺れによって、使用済み核燃料プールの水がこぼれた。震度6強の強い揺れで、地震動とプールの水が共振して揺れが拡大する「スロッシング現象」が起きたとされる。その結果1、5、6号機のプールから水がこぼれ、近くにいた作業員にかかったほか、6号機では、その水が外部へ漏れた。

福島第1原発の4号機では水素爆発が発生し、放射性物質が外部に広がったが、プールが原因となった。

NPO法人「原子力資料情報室」(東京)の伴英幸共同代表は、「プールが原発の弱点になることが明らかになった。もし原発を続けるのであれば、プール自体をいかに閉じ込めるか検討することが必要だ」と指摘。気象庁が8日、「今後も(今回と同様に)マグニチュード7級の余震はありうる」と予測したことを踏まえ、伴さんは「福島第1原発以外の原発も危うい状況におかれていることを認識すべきだ」と訴える。』

昨日,北電の佐藤佳孝社長が,電力量の40%を原発に依存する現行体制の見直しを否定し重大事故を前にしても「原発の信頼回復に努める」と強調したという話を書いたばかりなのに,今日は昨夜の地震で「福島第1原発以外の原発も危うい状況におかれていることを認識すべき」状況だということが明らかになったという事実.

これでもまだ原発でなければならないのだろうか.

7日深夜に最大震度6強を観測した東日本大震災の余震で、北海道-関東の原発は再び強い揺れに見舞われた。一部の原子力発電所で外部からの電力供給を断たれた。また、外部電力の復旧後も非常用電源(ディーゼル発電機)が故障した。今のところ、東京電力福島第1原発(福島県)のような深刻な事故にいたっていないが、今後もマグニチュード7級の余震が起こるとみられ、経済産業省原子力安全・保安院は「安全策をもっと担保する必要がある」と指摘する。地震国・日本で、原発の電力確保が「綱渡り」であることが改めて浮き彫りにされている。

◇電源対策が急務

東北電力東通原発(青森県)は、7日午後11時32分の地震発生直後、県内の広範囲にわたる停電の影響などで、2系統あった外部からの送電が止まった。直後に非常用ディーゼル発電機1台が起動し、使用済み核燃料プールの冷却は維持された。8日午前3時半には、外部電源1系統が復旧した。定期点検中で運転しておらず、外部に放射性物質は漏えいしていない。

ところが同午後2時前、運転中の非常用ディーゼル発電機から軽油が漏れ出して故障。全部で3台備えているが、別の2台は検査で使えない。今後、再び外部電源が遮断すれば、電源車で対応するしかないという。

東北電力女川原発(宮城県)は地震直後、停電のため3系統ある外部からの送電のうち2系統が止まった。1~3号機は3月11日の震災後、運転していなかった。1系統残ったが、強い揺れで使用済み核燃料プールの計器が誤作動して自動停止し、一時、プールの冷却ができなくなった。結局、機器に損傷はなく、約1時間後、手動で冷却を再開した。

震災で福島第1原発は、非常用を含む全電源が喪失し、炉心溶融や水素爆発、プールの温度上昇など深刻な事態を招いた。海江田万里経済産業相は3月30日、各電力会社に原発や原子力施設が全電源を喪失する事故を想定した緊急対策の策定を指示した。非常電源車の配備や訓練の実施などを盛り込み、今月中に報告するよう求めている。

今回、福島第1原発のような事故は免れたが、住田健二・大阪大名誉教授(原子炉工学)は「(東通の非常用ディーゼル発電機の故障は)あってはならない。一方、非常用ディーゼル発電機は、うまく起動しないことが多く不安定な電源だ。装置を複数準備するだけではなく、異なる種類の対策を講じることが必要だ」と指摘する。

また、内閣府原子力安全委員会の代谷誠治委員は8日の会見で、「当面は、経済産業相が指示した追加対策で対応する。しかし、必要があれば、原発の安全性を判断する国の安全審査指針を見直したい」と述べた。

◇「プールの弱点、明白に」

一方、女川原発では、使用済み燃料プールが強く揺れ、水が端からあふれて建屋内にこぼれ出た。漏れた水は、1号機2.3リットル▽2号機3.8リットル▽3号機1.8リットルで、放射能量は817~5410ベクレル。幸い、国に報告が求められる基準値(370万ベクレル)を下回った。

地震に伴う水漏れは過去にも発生している。

07年の新潟県中越沖地震では、東京電力柏崎刈羽原発で、地震の揺れによって、使用済み核燃料プールの水がこぼれた。震度6強の強い揺れで、地震動とプールの水が共振して揺れが拡大する「スロッシング現象」が起きたとされる。その結果1、5、6号機のプールから水がこぼれ、近くにいた作業員にかかったほか、6号機では、その水が外部へ漏れた。

福島第1原発の4号機では水素爆発が発生し、放射性物質が外部に広がったが、プールが原因となった。

NPO法人「原子力資料情報室」(東京)の伴英幸共同代表は、「プールが原発の弱点になることが明らかになった。もし原発を続けるのであれば、プール自体をいかに閉じ込めるか検討することが必要だ」と指摘。気象庁が8日、「今後も(今回と同様に)マグニチュード7級の余震はありうる」と予測したことを踏まえ、伴さんは「福島第1原発以外の原発も危うい状況におかれていることを認識すべきだ」と訴える。』

昨日,北電の佐藤佳孝社長が,電力量の40%を原発に依存する現行体制の見直しを否定し重大事故を前にしても「原発の信頼回復に努める」と強調したという話を書いたばかりなのに,今日は昨夜の地震で「福島第1原発以外の原発も危うい状況におかれていることを認識すべき」状況だということが明らかになったという事実.

これでもまだ原発でなければならないのだろうか.

『津波危険地帯の住宅建設禁ず 戦前にあった宮城県条例

宮城県には戦前、津波による浸水が予想される沿岸部の住宅建築を原則禁止するという罰則付きの独自条例があった、と4月5日付の河北新報が伝えている。

1933年(昭和8)の昭和三陸津波の後ほどなく公布、施行された。津波被災の恐れがある地域では、知事の認可なく住宅を建築することを禁止、工場や倉庫を建てる場合は「非住家 ココニスンデハ キケンデス」の表示を義務付け、違反者は拘留か科料に処せられるとある。1950年の建築基準法施行で、役割を終えたようだ。

現在、県内で災害危険区域を条例で指定しているのは仙台市、南三陸町、丸森町だけ。建築基準法が認める違反者への罰則規定は、これら3市町いずれの条例にもない。過去の教訓は引き継がれなかった。

気仙沼市に住む畠山和純・宮城県議会議長は「当時は海岸近くに住宅は建てず、みな高台に家を構えたのだろうが、代替わりするうち形骸化したのかもしれない」と分析。「立派な堤防で津波に抵抗しても無駄なことは、今回の震災で身に染みた。今後、防災対策を考える際は、この良き先例に学ぶべきだ」と話している、という。』

先祖がどんなにひどい目にあっても,時間が経てば子孫は痛みを忘れてしまうのだろう.やはり人間もただの動物にすぎないのかと思うと情けない気持ちになる.

今回は津波の被害もさることながら,原発による被害は時間が経つと共にさらに酷いことになりそうだ.でも,過去の例をみればきっとこれも忘れ去られるのだろう.

遠い将来に生き残るのは昆虫だけという未来予想があったが,どうもこの調子では本当に人類に未来はなさそうだ.

宮城県には戦前、津波による浸水が予想される沿岸部の住宅建築を原則禁止するという罰則付きの独自条例があった、と4月5日付の河北新報が伝えている。

1933年(昭和8)の昭和三陸津波の後ほどなく公布、施行された。津波被災の恐れがある地域では、知事の認可なく住宅を建築することを禁止、工場や倉庫を建てる場合は「非住家 ココニスンデハ キケンデス」の表示を義務付け、違反者は拘留か科料に処せられるとある。1950年の建築基準法施行で、役割を終えたようだ。

現在、県内で災害危険区域を条例で指定しているのは仙台市、南三陸町、丸森町だけ。建築基準法が認める違反者への罰則規定は、これら3市町いずれの条例にもない。過去の教訓は引き継がれなかった。

気仙沼市に住む畠山和純・宮城県議会議長は「当時は海岸近くに住宅は建てず、みな高台に家を構えたのだろうが、代替わりするうち形骸化したのかもしれない」と分析。「立派な堤防で津波に抵抗しても無駄なことは、今回の震災で身に染みた。今後、防災対策を考える際は、この良き先例に学ぶべきだ」と話している、という。』

先祖がどんなにひどい目にあっても,時間が経てば子孫は痛みを忘れてしまうのだろう.やはり人間もただの動物にすぎないのかと思うと情けない気持ちになる.

今回は津波の被害もさることながら,原発による被害は時間が経つと共にさらに酷いことになりそうだ.でも,過去の例をみればきっとこれも忘れ去られるのだろう.

遠い将来に生き残るのは昆虫だけという未来予想があったが,どうもこの調子では本当に人類に未来はなさそうだ.

『TDR、4月6日にも一部再開へ 営業時間は短縮

東日本大震災が起きた11日から休園している国内最大のテーマパーク「東京ディズニーリゾート」(TDR、千葉県浦安市)が、4月6日にも営業を一部再開する。東京電力の計画停電で電力供給が安定しないことから営業を見合わせてきたが、旅行会社の強い要請を踏まえ、営業時間を短くして再開する方向だ。

運営するオリエンタルランドが方針を固めた。ディズニーランドとディズニーシーを合わせた1日の消費電力量は57万キロワット時と大量で、一般世帯に換算すれば、約5万9千世帯分に相当する。

通常なら午後10時の閉園時間を午後6時ごろまでに早め、夜間の電力を減らす。昼間も冷暖房を節約することなどで、全体の消費電力の約3割の節電を目指す。できれば、周辺のホテルも同時に営業を再開したい考えだ。

また、計画停電の長期化をにらみ、園内に大型のガス自家発電機を建設することも検討。TDR全体の消費電力の7割をまかなう計画だ。幹部は「普通なら環境影響調査に時間がかかるが、政府が特例を認めてくれれば半年でつくれる。クリスマスまでには設置したい」と話す。

年間約2500万人が訪れるTDRは、震災により駐車場で液状化現象が起きるなどの被害を受けた。修復作業は済んでおり、28日からTDR内の商業施設「イクスピアリ」は営業を再開している。』

asahi.com(朝日新聞社)に出たニュースだが,オリエンタルランドから発表されたものではないとの訂正がTwitterで流れていた.

『 東京ディズニーリゾート再開に関する一部報道について

平成 23 年 3 月 30 日付の一部報道において、東京ディズニーリゾート(東京ディズニー ランド/東京ディズニーシー)の再開に関する記事が掲載されましたが、当社として発表 したものではございません。

当社では、東京ディズニーランド/東京ディズニーシーにつきまして、なるべく早期での 再開を目指しておりますが、再開日や方針等、現段階で決定している事実はございません。 以上 』

情報のソースはわからないが,私のようにTDRの再開日と部分再開の程度が知りたい人にとっては残念な話だろう.もっとも原発事故の処理がいつ終了するかもわからない状態ではたとえ再開しても放射能汚染が怖くて行く気になれない.少なくとも浦安市民の母親と幼児が疎開しているような状況ではたとえ再開しても観客が少なすぎて採算が採れないのではないだろうか.

東日本大震災が起きた11日から休園している国内最大のテーマパーク「東京ディズニーリゾート」(TDR、千葉県浦安市)が、4月6日にも営業を一部再開する。東京電力の計画停電で電力供給が安定しないことから営業を見合わせてきたが、旅行会社の強い要請を踏まえ、営業時間を短くして再開する方向だ。

運営するオリエンタルランドが方針を固めた。ディズニーランドとディズニーシーを合わせた1日の消費電力量は57万キロワット時と大量で、一般世帯に換算すれば、約5万9千世帯分に相当する。

通常なら午後10時の閉園時間を午後6時ごろまでに早め、夜間の電力を減らす。昼間も冷暖房を節約することなどで、全体の消費電力の約3割の節電を目指す。できれば、周辺のホテルも同時に営業を再開したい考えだ。

また、計画停電の長期化をにらみ、園内に大型のガス自家発電機を建設することも検討。TDR全体の消費電力の7割をまかなう計画だ。幹部は「普通なら環境影響調査に時間がかかるが、政府が特例を認めてくれれば半年でつくれる。クリスマスまでには設置したい」と話す。

年間約2500万人が訪れるTDRは、震災により駐車場で液状化現象が起きるなどの被害を受けた。修復作業は済んでおり、28日からTDR内の商業施設「イクスピアリ」は営業を再開している。』

asahi.com(朝日新聞社)に出たニュースだが,オリエンタルランドから発表されたものではないとの訂正がTwitterで流れていた.

『 東京ディズニーリゾート再開に関する一部報道について

平成 23 年 3 月 30 日付の一部報道において、東京ディズニーリゾート(東京ディズニー ランド/東京ディズニーシー)の再開に関する記事が掲載されましたが、当社として発表 したものではございません。

当社では、東京ディズニーランド/東京ディズニーシーにつきまして、なるべく早期での 再開を目指しておりますが、再開日や方針等、現段階で決定している事実はございません。 以上 』

情報のソースはわからないが,私のようにTDRの再開日と部分再開の程度が知りたい人にとっては残念な話だろう.もっとも原発事故の処理がいつ終了するかもわからない状態ではたとえ再開しても放射能汚染が怖くて行く気になれない.少なくとも浦安市民の母親と幼児が疎開しているような状況ではたとえ再開しても観客が少なすぎて採算が採れないのではないだろうか.

『大震災、死亡・不明2万1千人に 「明治三陸」と同規模

東日本大震災の死者・行方不明者は21日、午後3時現在の警察庁まとめで2万1911人となり、明治以降、国内最悪の津波被害とされている1896年の明治三陸地震(死者数2万1959人)とほぼ同数となった。

死者は12都道県の8649人、家族が警察に届け出た行方不明者は6県の1万3262人。身元確認を終えた遺体は約4080体で、うち約2990体を遺族に引き渡した。

一方、東北と関東、甲信越、静岡の1都15県に設けられた約2070カ所の避難所には、原発事故の影響などによる避難も含め、約34万人が身を寄せている。岩手県は同日、沿岸部の集落などの孤立状態がすべて解消したと発表した。

厚生労働省は、被災地で高齢者を介護する人員が不足しているとして、約5900人の派遣準備を整えた。老人ホームの入所者も、約2万8千人まで他県などの施設で受け入れ可能という。

地震の発生から11日目となったが、救援物資をめぐる混乱が続いている。約140カ所に1万4千人が避難する仙台市。二十数人が避難する中学校で歯ブラシが600本余った。小学校には冷凍食品が届いたが、停電で電子レンジが使えず、すぐには食べられない状態になっている。』

色々なところで『明治三陸地震(1896年)』というのを見かけるのでWikipediaで調べてみた.マグニチュードは8.2〜8.5で,地震は震度2〜3程度だったのに地震後の津波が本州の観測史上最高の波高38.2mを記録するなど津波被害が甚大だったらしい.発生間隔は数十年~百数十年くらいと書いてあった.

もう少し調べてみると『昭和三陸地震(1933年)』というのがありマグニチュードは8.1で,震度5の強い揺れを記録したが、明治三陸地震の時と同じく地震による被害は少なく,地震後に襲来した津波による被害が甚大であったとある.この2つの地震の間隔は37年間,昭和三陸地震から数えて今年は78年目にあたる.

この間には『北海道東方沖地震(1994年)』があり,この時には私は開頭術中で患者さんの頭を両手でおさえながら手術室の床が抜けるのではないかと大いに慌てた経験がある.

江戸時代にも三陸沖ではマグニチュード8クラスの地震があったようで,記録にあるかぎりでは明治三陸地震の8.5が最大だったのでそれ以上のは起きないことになっていたのだろう.人は物事を自分に都合よく解釈するものなのである.

今後,災害からの復興が行われるだろうが,昭和三陸地震の教訓から田老に築かれた巨大防潮堤を今回の大津波は乗り越えて町内を襲い,ほぼ全域が壊滅状態となったというのだから津波被害があった地域に再び住むのはどうなのだろうか.

結果的には,東京電力の自然災害に対する想定があまりにも低くかったとも,原子炉の設計基準ががあまりにも古かったとも言えるだろうが,そういう意味では過去に大きな津波被害のあった地域に多くの人が住んでいたことこそが人的被害を大きくした最大の要因ということだろう.

これから地震や津波に対する防災計画を立て直すことになるだろうが,自然は今まで考えていた以上に猛威をふるうということを視野に入れて全国的な見直しをしなければならない.その時は,人は物事を自分に都合よく解釈するだけでなく,時間が経つと忘れてしまうものだということに十分気をつける必要があるだろう.

追記:『福島第1原発:周辺の津波 14メートル以上の可能性

東京電力福島第1原発周辺で、14メートル以上の津波が押し寄せた可能性があることを21日、経済産業省原子力安全・保安院が明らかにした。設計時に想定した津波の高さの3倍近い。東電と保安院は、津波が原発の安全の根幹にかかわる原子炉の冷却機能を喪失させ、今回の事故につながったとみており、他の原発でも再検証が求められるのは必至だ。

保安院は同日午後の会見で、「津波の高さは一番高い所で(水が)触れたものを見れば分かる。未確認だが、14メートルの高さの駐車場を超えていると聞いた」と説明した。東電が同原発で設計時に想定した津波の高さは約5メートル。津波は浅い海岸付近に来ると波の高さが急激に高くなる特徴があるほか、連続して押し寄せるため、沿岸に到達した津波の高さ以上まで駆け上がる。

今回、同原発では、3号機を襲った東西方向の揺れの強さが507ガル(ガルは加速度の単位)と、保安院が耐震安全の基準値として認めた数値の1・15倍だったのを除き、揺れはおおむね基準値を下回った。しかし、敷地内にある原発に送電するための鉄塔が倒壊。さらに津波の影響で、原子炉を冷やすための緊急炉心冷却装置(ECCS)を駆動する非常用電源が6号機を除いて使えなくなり、外部からの受電設備も水没して事態を悪化させたとみられる。

東電は今回の事故を、設計時の想定を超えて炉心の損傷につながるような「過酷事故(シビアアクシデント)」と認めている。保安院によると、東電は複数の対策シナリオを国の指示で02年に作成したが、津波による被害は考慮されていなかった。国の「原子力白書」でもシビアアクシデント発生の可能性について「工学的には考えられないほど低い」などとしていた。』

東日本大震災の死者・行方不明者は21日、午後3時現在の警察庁まとめで2万1911人となり、明治以降、国内最悪の津波被害とされている1896年の明治三陸地震(死者数2万1959人)とほぼ同数となった。

死者は12都道県の8649人、家族が警察に届け出た行方不明者は6県の1万3262人。身元確認を終えた遺体は約4080体で、うち約2990体を遺族に引き渡した。

一方、東北と関東、甲信越、静岡の1都15県に設けられた約2070カ所の避難所には、原発事故の影響などによる避難も含め、約34万人が身を寄せている。岩手県は同日、沿岸部の集落などの孤立状態がすべて解消したと発表した。

厚生労働省は、被災地で高齢者を介護する人員が不足しているとして、約5900人の派遣準備を整えた。老人ホームの入所者も、約2万8千人まで他県などの施設で受け入れ可能という。

地震の発生から11日目となったが、救援物資をめぐる混乱が続いている。約140カ所に1万4千人が避難する仙台市。二十数人が避難する中学校で歯ブラシが600本余った。小学校には冷凍食品が届いたが、停電で電子レンジが使えず、すぐには食べられない状態になっている。』

色々なところで『明治三陸地震(1896年)』というのを見かけるのでWikipediaで調べてみた.マグニチュードは8.2〜8.5で,地震は震度2〜3程度だったのに地震後の津波が本州の観測史上最高の波高38.2mを記録するなど津波被害が甚大だったらしい.発生間隔は数十年~百数十年くらいと書いてあった.

もう少し調べてみると『昭和三陸地震(1933年)』というのがありマグニチュードは8.1で,震度5の強い揺れを記録したが、明治三陸地震の時と同じく地震による被害は少なく,地震後に襲来した津波による被害が甚大であったとある.この2つの地震の間隔は37年間,昭和三陸地震から数えて今年は78年目にあたる.

この間には『北海道東方沖地震(1994年)』があり,この時には私は開頭術中で患者さんの頭を両手でおさえながら手術室の床が抜けるのではないかと大いに慌てた経験がある.

江戸時代にも三陸沖ではマグニチュード8クラスの地震があったようで,記録にあるかぎりでは明治三陸地震の8.5が最大だったのでそれ以上のは起きないことになっていたのだろう.人は物事を自分に都合よく解釈するものなのである.

今後,災害からの復興が行われるだろうが,昭和三陸地震の教訓から田老に築かれた巨大防潮堤を今回の大津波は乗り越えて町内を襲い,ほぼ全域が壊滅状態となったというのだから津波被害があった地域に再び住むのはどうなのだろうか.

結果的には,東京電力の自然災害に対する想定があまりにも低くかったとも,原子炉の設計基準ががあまりにも古かったとも言えるだろうが,そういう意味では過去に大きな津波被害のあった地域に多くの人が住んでいたことこそが人的被害を大きくした最大の要因ということだろう.

これから地震や津波に対する防災計画を立て直すことになるだろうが,自然は今まで考えていた以上に猛威をふるうということを視野に入れて全国的な見直しをしなければならない.その時は,人は物事を自分に都合よく解釈するだけでなく,時間が経つと忘れてしまうものだということに十分気をつける必要があるだろう.

追記:『福島第1原発:周辺の津波 14メートル以上の可能性

東京電力福島第1原発周辺で、14メートル以上の津波が押し寄せた可能性があることを21日、経済産業省原子力安全・保安院が明らかにした。設計時に想定した津波の高さの3倍近い。東電と保安院は、津波が原発の安全の根幹にかかわる原子炉の冷却機能を喪失させ、今回の事故につながったとみており、他の原発でも再検証が求められるのは必至だ。

保安院は同日午後の会見で、「津波の高さは一番高い所で(水が)触れたものを見れば分かる。未確認だが、14メートルの高さの駐車場を超えていると聞いた」と説明した。東電が同原発で設計時に想定した津波の高さは約5メートル。津波は浅い海岸付近に来ると波の高さが急激に高くなる特徴があるほか、連続して押し寄せるため、沿岸に到達した津波の高さ以上まで駆け上がる。

今回、同原発では、3号機を襲った東西方向の揺れの強さが507ガル(ガルは加速度の単位)と、保安院が耐震安全の基準値として認めた数値の1・15倍だったのを除き、揺れはおおむね基準値を下回った。しかし、敷地内にある原発に送電するための鉄塔が倒壊。さらに津波の影響で、原子炉を冷やすための緊急炉心冷却装置(ECCS)を駆動する非常用電源が6号機を除いて使えなくなり、外部からの受電設備も水没して事態を悪化させたとみられる。

東電は今回の事故を、設計時の想定を超えて炉心の損傷につながるような「過酷事故(シビアアクシデント)」と認めている。保安院によると、東電は複数の対策シナリオを国の指示で02年に作成したが、津波による被害は考慮されていなかった。国の「原子力白書」でもシビアアクシデント発生の可能性について「工学的には考えられないほど低い」などとしていた。』

『 福島第1原発:「全プール100度未満」防衛相

北沢俊美防衛相は20日夜、記者会見し、陸上自衛隊ヘリCH47Jで同日午後行った福島第1原発1~6号機の表面温度計測結果について、使用済み核燃料プールの温度は「すべて100度未満だった」と発表した。「原子力安全・保安院の専門官からは『プールには水が入っている』との指摘があった」と語った。

防衛省によると、高度約900メートルから赤外線を使い計測。建屋上部が吹き飛ばされ、放水作業が続く3号機は62度と最も高く、1号機58度、4号機42度で、建屋が破壊されていない2、5、6号機(天井部分)は35~24度と低かった。また、プール以外では3号機の原子炉の格納容器上が128度と高かったが、北沢防衛相は「炉心の上なので想定の範囲内というのが専門家の見解だ」と述べた。』

私が欲しくて探していたのはこういう情報だ.政治家やマスコミ関係者の話はどうも客観性を欠くので実際どうなっているのかよくわからないものが多いが,それに比べると消防隊や自衛隊の情報は私には非常にわかりやすく信頼できる気がする.

やっと写真を出せる状態になったということなのだろう.かなり希望が持てる状況になってきたのではないかと思うがどうなのだろうか.

北沢俊美防衛相は20日夜、記者会見し、陸上自衛隊ヘリCH47Jで同日午後行った福島第1原発1~6号機の表面温度計測結果について、使用済み核燃料プールの温度は「すべて100度未満だった」と発表した。「原子力安全・保安院の専門官からは『プールには水が入っている』との指摘があった」と語った。

防衛省によると、高度約900メートルから赤外線を使い計測。建屋上部が吹き飛ばされ、放水作業が続く3号機は62度と最も高く、1号機58度、4号機42度で、建屋が破壊されていない2、5、6号機(天井部分)は35~24度と低かった。また、プール以外では3号機の原子炉の格納容器上が128度と高かったが、北沢防衛相は「炉心の上なので想定の範囲内というのが専門家の見解だ」と述べた。』

私が欲しくて探していたのはこういう情報だ.政治家やマスコミ関係者の話はどうも客観性を欠くので実際どうなっているのかよくわからないものが多いが,それに比べると消防隊や自衛隊の情報は私には非常にわかりやすく信頼できる気がする.

やっと写真を出せる状態になったということなのだろう.かなり希望が持てる状況になってきたのではないかと思うがどうなのだろうか.

『米“放射能パニック”隠蔽政府にヒラリー激怒「信用できない」

東京電力福島第1原発の事故を受け、米国内で「反日感情」が高まりつつある。東日本大震災直後は同情も多かったが、菅直人政権の原発危機への対応のひどさに、ヒラリー国務長官までが「日本は信用できない」と激怒。米メディアが「今週末にも、太平洋を超えて放射性物質が到達する」と報じたこともあり、西海岸はパニック状態になりつつある。

「日本の指導者の欠陥が危機感を深める」

ニューヨーク・タイムズ紙は16日、こんな強烈な見出しで、菅首相が臨機応変の対応力や官僚機構と円滑な協力関係に欠けるため、国家的危機への対処を大幅に弱くしている、と指摘した。

今週に入り、米政府やメディアは総じて日本に厳しい。悲惨な大震災への同情はどこかに吹き飛んでしまった。

米国在住のジャーナリストは「ホワイトハウスや議会で連日、日本の原発危機に関する会議や公聴会が開かれているが、『日本政府や東電は情報を隠蔽している』『混乱して無政府状態』といった反応ばかり。かなり緊迫している。これを放置すると、反日感情がさらに高まる」と警告する。

事故発生直後、米政府は原子炉冷却に関する技術的支援を申し入れた。ところが、原子炉の廃炉を前提とした提案だったため、日本政府は「時期尚早だ」と受け入れなかったという。

その後も、米政府は外交ルートを通じて、「第1原発は大丈夫なのか?」「本当のことを教えてくれ」と打診したが、日本外務省は首相官邸の指示もあり、「適時適切に対応している」とお役所答弁。ところが、第1原発の危機は日に日に深刻化し、水素爆発や放射性物質漏れが発覚した。

このためか、ヒラリー国務長官は「日本の情報が混乱していて信用できない」「米国独自の調査で判断する」とテレビのインタビューで強い不快感を強調。在日米大使館は第1原発の半径80キロ以内に住む米国民に避難勧告し、東京の米大使館などに勤務する職員の家族約600人に、自主的な国外退避や日本国内の安全な地域への避難を認めると発表した。

米メディアも17日朝から「金曜日にも太平洋を超えて米国に放射性物質が到達するから危険」と派手に報じ、欧州やアジアのメディアも「天災が人災に発展」「事実を隠蔽した」などと報道。

米西海岸はパニック状態で、抗放射能薬が飛ぶように売れて、品不足状態だという。

現在、ワシントンに滞在している国際関係学研究所の天川由記子所長は「米政府は菅政権に対し『大量の放射能漏れを隠している』との懸念を持っている。菅政権の対応の遅さと甘さは、米国民に『日本人は放射能漏れを起こした厄介者』と思わせかねない」と語る。

菅政権は、日本を世界の孤児にする気なのか。』

『事故原発は“欠陥品”? 設計担当ら35年ぶり仰天告白

自衛隊に警視庁機動隊、そして東京消防庁の特殊部隊まで巻き込むことになった空前の原発事故は、実は人災である可能性が浮上している。

福島第1の原子炉は米ゼネラル・エレクトリック(GE)が開発した。そのGE元社員のデール・ブライデンボー氏はロイター通信の取材に対し、福島第1と同型の原子炉について35年前に安全面での不安を指摘していたと打ち明けたのだ。

そのうえで同氏は「分析が終わるまで一部の原発は閉鎖されるべきだと思ったが、GE側は応じなかった。そのため、私はGEを辞めた」と、退社した経緯を説明した。

米ニューヨーク・タイムズも、米原子力委員会の専門家が1972年、この原子炉は水素がたまって爆発した場合、放射能を封じる格納容器が損傷しやすいため、「使用を停止すべき」と指摘した、と報じた。

今回、事故を起こしたのは「マーク1」という沸騰水型原子炉の一種で、60年代にGEが開発した。中心の燃料棒を圧力容器、さらにその外側をフラスコ状の格納容器で守っている。格納容器が小さく、設備建設費が安く済むため、計104基の原子炉が稼働している米国では同型の炉が23基も稼働している。米国外にも9基あり、計32基が現在も運転中だが、格納容器が小さいゆえに、水素爆発で損傷するリスクが高いというのだ。

福島第1の原子炉はGEの設計図をもとに、東芝や日立製作所が関わって建設、運転されてきた。設計に携わった東芝の元技術者、小倉志郎氏(69)は16日、外国特派員協会の記者会見で驚きの証言をした。

「(67年に)設計した当時は、津波は前提になかった。日本で事実上、初の原子炉設計だけに知識に乏しく、耐震設計基準についても判断できなかったと思う」

小倉氏は福島第1原発の1、2、3、5、6号機の冷却部分などを設計した。その小倉氏によれば、津波の対応はその後、日本独自の設計で織り込まれるようになった。しかし、推定で最大10メートルとされる今回の大津波より「想定規模ははるかに小さかった」。また、地震の規模についても「マグニチュード(M)8・0以上の地震は起きない、と社内で言われた」とし、M9・0の巨大地震は想定外であったことを明かした。

地震対策は「私の定年が近くなってやっと見直しをしたが、それでも大地震は想定しなかった。責任を感じる」と語っている。

米メディアの報道と設計者の証言をまとめると、もともと事故時の危険が高い米国発の原発が、津波や地震のリスクを十分に考慮せず建設、運転されてきたことになる。前出のブライデンボー氏は今回の事故について、「マーク1型格納容器が、他の原子炉ほど地震や津波の負担に耐えられないことから(事故が)生じた」と分析している。

福島第1原発の1号機が運転を開始したのは71年。40年もの間、周囲を巻き込む深刻な事故を起こさなかったのは奇跡だったともいえる。』

どうやら元はと言えばGE社の基本設計に問題があったようだが,このことについては当然ヒラリー氏は当然ご存知ないということなのだろう.それにしても,広島と長崎に原爆を落とし,現在も核兵器を多数保有している国で大統領選に出馬するほどの方までがこれほど感情的になるとはいかがなものだろうか.

オバマ氏が大統領で良かったと思う.

東京電力福島第1原発の事故を受け、米国内で「反日感情」が高まりつつある。東日本大震災直後は同情も多かったが、菅直人政権の原発危機への対応のひどさに、ヒラリー国務長官までが「日本は信用できない」と激怒。米メディアが「今週末にも、太平洋を超えて放射性物質が到達する」と報じたこともあり、西海岸はパニック状態になりつつある。

「日本の指導者の欠陥が危機感を深める」

ニューヨーク・タイムズ紙は16日、こんな強烈な見出しで、菅首相が臨機応変の対応力や官僚機構と円滑な協力関係に欠けるため、国家的危機への対処を大幅に弱くしている、と指摘した。

今週に入り、米政府やメディアは総じて日本に厳しい。悲惨な大震災への同情はどこかに吹き飛んでしまった。

米国在住のジャーナリストは「ホワイトハウスや議会で連日、日本の原発危機に関する会議や公聴会が開かれているが、『日本政府や東電は情報を隠蔽している』『混乱して無政府状態』といった反応ばかり。かなり緊迫している。これを放置すると、反日感情がさらに高まる」と警告する。

事故発生直後、米政府は原子炉冷却に関する技術的支援を申し入れた。ところが、原子炉の廃炉を前提とした提案だったため、日本政府は「時期尚早だ」と受け入れなかったという。

その後も、米政府は外交ルートを通じて、「第1原発は大丈夫なのか?」「本当のことを教えてくれ」と打診したが、日本外務省は首相官邸の指示もあり、「適時適切に対応している」とお役所答弁。ところが、第1原発の危機は日に日に深刻化し、水素爆発や放射性物質漏れが発覚した。

このためか、ヒラリー国務長官は「日本の情報が混乱していて信用できない」「米国独自の調査で判断する」とテレビのインタビューで強い不快感を強調。在日米大使館は第1原発の半径80キロ以内に住む米国民に避難勧告し、東京の米大使館などに勤務する職員の家族約600人に、自主的な国外退避や日本国内の安全な地域への避難を認めると発表した。

米メディアも17日朝から「金曜日にも太平洋を超えて米国に放射性物質が到達するから危険」と派手に報じ、欧州やアジアのメディアも「天災が人災に発展」「事実を隠蔽した」などと報道。

米西海岸はパニック状態で、抗放射能薬が飛ぶように売れて、品不足状態だという。

現在、ワシントンに滞在している国際関係学研究所の天川由記子所長は「米政府は菅政権に対し『大量の放射能漏れを隠している』との懸念を持っている。菅政権の対応の遅さと甘さは、米国民に『日本人は放射能漏れを起こした厄介者』と思わせかねない」と語る。

菅政権は、日本を世界の孤児にする気なのか。』

『事故原発は“欠陥品”? 設計担当ら35年ぶり仰天告白

自衛隊に警視庁機動隊、そして東京消防庁の特殊部隊まで巻き込むことになった空前の原発事故は、実は人災である可能性が浮上している。

福島第1の原子炉は米ゼネラル・エレクトリック(GE)が開発した。そのGE元社員のデール・ブライデンボー氏はロイター通信の取材に対し、福島第1と同型の原子炉について35年前に安全面での不安を指摘していたと打ち明けたのだ。

そのうえで同氏は「分析が終わるまで一部の原発は閉鎖されるべきだと思ったが、GE側は応じなかった。そのため、私はGEを辞めた」と、退社した経緯を説明した。

米ニューヨーク・タイムズも、米原子力委員会の専門家が1972年、この原子炉は水素がたまって爆発した場合、放射能を封じる格納容器が損傷しやすいため、「使用を停止すべき」と指摘した、と報じた。

今回、事故を起こしたのは「マーク1」という沸騰水型原子炉の一種で、60年代にGEが開発した。中心の燃料棒を圧力容器、さらにその外側をフラスコ状の格納容器で守っている。格納容器が小さく、設備建設費が安く済むため、計104基の原子炉が稼働している米国では同型の炉が23基も稼働している。米国外にも9基あり、計32基が現在も運転中だが、格納容器が小さいゆえに、水素爆発で損傷するリスクが高いというのだ。

福島第1の原子炉はGEの設計図をもとに、東芝や日立製作所が関わって建設、運転されてきた。設計に携わった東芝の元技術者、小倉志郎氏(69)は16日、外国特派員協会の記者会見で驚きの証言をした。

「(67年に)設計した当時は、津波は前提になかった。日本で事実上、初の原子炉設計だけに知識に乏しく、耐震設計基準についても判断できなかったと思う」

小倉氏は福島第1原発の1、2、3、5、6号機の冷却部分などを設計した。その小倉氏によれば、津波の対応はその後、日本独自の設計で織り込まれるようになった。しかし、推定で最大10メートルとされる今回の大津波より「想定規模ははるかに小さかった」。また、地震の規模についても「マグニチュード(M)8・0以上の地震は起きない、と社内で言われた」とし、M9・0の巨大地震は想定外であったことを明かした。

地震対策は「私の定年が近くなってやっと見直しをしたが、それでも大地震は想定しなかった。責任を感じる」と語っている。

米メディアの報道と設計者の証言をまとめると、もともと事故時の危険が高い米国発の原発が、津波や地震のリスクを十分に考慮せず建設、運転されてきたことになる。前出のブライデンボー氏は今回の事故について、「マーク1型格納容器が、他の原子炉ほど地震や津波の負担に耐えられないことから(事故が)生じた」と分析している。

福島第1原発の1号機が運転を開始したのは71年。40年もの間、周囲を巻き込む深刻な事故を起こさなかったのは奇跡だったともいえる。』

どうやら元はと言えばGE社の基本設計に問題があったようだが,このことについては当然ヒラリー氏は当然ご存知ないということなのだろう.それにしても,広島と長崎に原爆を落とし,現在も核兵器を多数保有している国で大統領選に出馬するほどの方までがこれほど感情的になるとはいかがなものだろうか.

オバマ氏が大統領で良かったと思う.

『消防放水「命中を確信」 涙の隊長、家族に陳謝

「非常に難しく危険な任務だった。国民の期待をある程度達成でき、充実感でほっとしている」——。東京電力福島第一原発の冷却作戦で、10時間以上の「連続放水」を成功させた東京消防庁の派遣隊員の一部が19日夜、帰京した。佐藤康雄総隊長(58)ら3人が東京都内で記者会見し、心境を語った。

会見したのは、災害救助のスペシャリストである「ハイパーレスキュー」の冨岡豊彦隊長(47)と高山幸夫隊長(54)。

冨岡隊長は「大変だったことは」と問われると、「隊員です」と言って10秒ほど沈黙。涙を浮かべ、声を震わせながら、「隊員は非常に士気が高く、みんな一生懸命やってくれた。残された家族ですね。本当に申し訳ない。この場を借りておわびとお礼を申し上げたい」と言った。

高山隊長は18日、職場から直接現地に向かった。妻に「安心して待っていて」とメールで伝えると、「信じて待っています」と返信があったという。

佐藤総隊長も妻にメールで出動を伝えた。「日本の救世主になってください」が返事だった。

高山隊長は今回の任務を「目に見えない敵との闘い」と振り返った。注意したのは放射線量。「隊員たちが常に測定しながら安全を確認し、アピールしてくれた。仲間のバックアップがあったから任務を達成できた」と話した。

会見では、作戦の具体的な中身も明かされた。

佐藤総隊長によると、派遣隊は本人が承諾した隊員から選抜された。

原発に入ったのは18日午後5時5分。作戦は当初、車から出ずに車両でホースを延ばす予定だった。8分で設置できる計算だった。だが、海岸付近はがれきだらけ。車が走れそうなルートだと2.6キロあり、ホースが足りない。

一度本部に戻り、安全な方法を再検討した上で午後11時半に原発に戻った。最終的には、途中まで車で延ばし、最後の約350メートルは隊員が車外に出て、巻いたホースを手で延ばし、取水のために海まで届かせた。

ポンプで吸い上げた海水を放つ「屈折放水塔車」を止めたのは、2号機と3号機の真ん中で建物まで約2メートルの至近距離。目標とした、使用済み核燃料が貯蔵された3号機のプールまでは50メートルだった。いつでも退避できるようにマイクロバスを用意し、「特殊災害対策車」も待機した。

翌19日の午前0時半、「白煙の方に向かって」3号機への放水が始まった。

放水現場の放射線量は毎時60ミリシーベルトだったが、放水後はゼロ近くに。「命中している」と確信したという。』

妻と娘は「ハイパーレスキュー」と聞いて『レスキューフォース』というテレビ番組を連想したようだったが,1分間に30トンもの送水ができる「ハイパーボンバー」は確かにレスキューフォースの装備みたいに私にも思えた.

しかし,どんなに装備が素晴らしくともそれを使うのは人間である.隊員がホースを手で延ばし海まで届かせなければハイパーボンバーも使えなかったと知るとやっぱり最後は人手なのだということあらためて感じた.

この隊長さんたちの話を読んで,事故発生から被爆の危険と戦いながら決死の放水作業にあたってくれた「日本の救世主」さんたちのおかげで少し希望が出てきたように感じた.あとは東電の人たちが頑張って一連の冷却装置類の再起動に成功すれば安定した状態に持ち込めることだろう.

なんとかこの最大の危機を乗り越えて日本が再生できるよう祈りたい.

「非常に難しく危険な任務だった。国民の期待をある程度達成でき、充実感でほっとしている」——。東京電力福島第一原発の冷却作戦で、10時間以上の「連続放水」を成功させた東京消防庁の派遣隊員の一部が19日夜、帰京した。佐藤康雄総隊長(58)ら3人が東京都内で記者会見し、心境を語った。

会見したのは、災害救助のスペシャリストである「ハイパーレスキュー」の冨岡豊彦隊長(47)と高山幸夫隊長(54)。

冨岡隊長は「大変だったことは」と問われると、「隊員です」と言って10秒ほど沈黙。涙を浮かべ、声を震わせながら、「隊員は非常に士気が高く、みんな一生懸命やってくれた。残された家族ですね。本当に申し訳ない。この場を借りておわびとお礼を申し上げたい」と言った。

高山隊長は18日、職場から直接現地に向かった。妻に「安心して待っていて」とメールで伝えると、「信じて待っています」と返信があったという。

佐藤総隊長も妻にメールで出動を伝えた。「日本の救世主になってください」が返事だった。

高山隊長は今回の任務を「目に見えない敵との闘い」と振り返った。注意したのは放射線量。「隊員たちが常に測定しながら安全を確認し、アピールしてくれた。仲間のバックアップがあったから任務を達成できた」と話した。

会見では、作戦の具体的な中身も明かされた。

佐藤総隊長によると、派遣隊は本人が承諾した隊員から選抜された。

原発に入ったのは18日午後5時5分。作戦は当初、車から出ずに車両でホースを延ばす予定だった。8分で設置できる計算だった。だが、海岸付近はがれきだらけ。車が走れそうなルートだと2.6キロあり、ホースが足りない。

一度本部に戻り、安全な方法を再検討した上で午後11時半に原発に戻った。最終的には、途中まで車で延ばし、最後の約350メートルは隊員が車外に出て、巻いたホースを手で延ばし、取水のために海まで届かせた。

ポンプで吸い上げた海水を放つ「屈折放水塔車」を止めたのは、2号機と3号機の真ん中で建物まで約2メートルの至近距離。目標とした、使用済み核燃料が貯蔵された3号機のプールまでは50メートルだった。いつでも退避できるようにマイクロバスを用意し、「特殊災害対策車」も待機した。

翌19日の午前0時半、「白煙の方に向かって」3号機への放水が始まった。

放水現場の放射線量は毎時60ミリシーベルトだったが、放水後はゼロ近くに。「命中している」と確信したという。』

妻と娘は「ハイパーレスキュー」と聞いて『レスキューフォース』というテレビ番組を連想したようだったが,1分間に30トンもの送水ができる「ハイパーボンバー」は確かにレスキューフォースの装備みたいに私にも思えた.

しかし,どんなに装備が素晴らしくともそれを使うのは人間である.隊員がホースを手で延ばし海まで届かせなければハイパーボンバーも使えなかったと知るとやっぱり最後は人手なのだということあらためて感じた.

この隊長さんたちの話を読んで,事故発生から被爆の危険と戦いながら決死の放水作業にあたってくれた「日本の救世主」さんたちのおかげで少し希望が出てきたように感じた.あとは東電の人たちが頑張って一連の冷却装置類の再起動に成功すれば安定した状態に持ち込めることだろう.

なんとかこの最大の危機を乗り越えて日本が再生できるよう祈りたい.

『首相、谷垣氏に入閣要請…大連立と同じと拒否

菅首相(民主党代表)が東日本巨大地震と東京電力福島第一原子力発電所での事故を受け、自民党の谷垣総裁に原発問題担当相としての入閣を要請していたことが18日、明らかになった。

谷垣氏側は拒否した。

これに関連し、民主党の岡田幹事長は同日、国会内で開いた「各党・政府震災対策合同会議」で、閣僚の3人増員を柱とする内閣法改正を提案した。3ポストは原発問題担当と復興担当、被災者支援担当が念頭にあるとみられ、野党側も大半は増員には賛成する方向だ。

谷垣氏への入閣要請は、首相周辺から関係者を通じて自民党幹部に伝えられた。谷垣氏側は「入閣は大連立と同じで、責任の所在が不明確になるだけだ」として拒否した。

これを受け、首相は与党から新ポストへの起用を目指す意向だ。仙谷由人官房副長官や国民新党の亀井代表らの名前が取りざたされている。

岡田氏は合同会議で、副大臣、政務官、首相補佐官を増やすことも提案した。』

責任の一端は過去の自民党政権にもあるように思うのだが,そんな昔の話はあとでゆっくり議論してもいいだろう.今は,誰の責任かなどと言っている場合ではなく,

1.福島第一原発の事故処理

2.救援物資の輸送とライフラインの確保

3.行方不明者の捜索と被災地の復興

を同時展開でやらねばいけないのだから,人手が必要な時なのである.現場では避難した人や患者が死んだり,まさに命がけの作業をしている時なのだよ.

それなのに,「入閣は大連立と同じで、責任の所在が不明確になるだけだ」として拒否したって!?

なぜ,『そういうことなら微力ながら私が手を貸しましょう』くらいのことが言えないのだろうか.

米国,ロシア,中国の首脳の対応をみて感じるところはないのだろうか.

何がサイクリストだよ.自転車乗りだって言うから少しは期待してたんだけどなあ.あなたの人間としての度量の狭さを感じましたよ.あーあ,やっぱり自民党もダメかな.ほんと最近の政治家たちには失望させられっぱなしだなあ.

菅首相(民主党代表)が東日本巨大地震と東京電力福島第一原子力発電所での事故を受け、自民党の谷垣総裁に原発問題担当相としての入閣を要請していたことが18日、明らかになった。

谷垣氏側は拒否した。

これに関連し、民主党の岡田幹事長は同日、国会内で開いた「各党・政府震災対策合同会議」で、閣僚の3人増員を柱とする内閣法改正を提案した。3ポストは原発問題担当と復興担当、被災者支援担当が念頭にあるとみられ、野党側も大半は増員には賛成する方向だ。

谷垣氏への入閣要請は、首相周辺から関係者を通じて自民党幹部に伝えられた。谷垣氏側は「入閣は大連立と同じで、責任の所在が不明確になるだけだ」として拒否した。

これを受け、首相は与党から新ポストへの起用を目指す意向だ。仙谷由人官房副長官や国民新党の亀井代表らの名前が取りざたされている。

岡田氏は合同会議で、副大臣、政務官、首相補佐官を増やすことも提案した。』

責任の一端は過去の自民党政権にもあるように思うのだが,そんな昔の話はあとでゆっくり議論してもいいだろう.今は,誰の責任かなどと言っている場合ではなく,

1.福島第一原発の事故処理

2.救援物資の輸送とライフラインの確保

3.行方不明者の捜索と被災地の復興

を同時展開でやらねばいけないのだから,人手が必要な時なのである.現場では避難した人や患者が死んだり,まさに命がけの作業をしている時なのだよ.

それなのに,「入閣は大連立と同じで、責任の所在が不明確になるだけだ」として拒否したって!?

なぜ,『そういうことなら微力ながら私が手を貸しましょう』くらいのことが言えないのだろうか.

米国,ロシア,中国の首脳の対応をみて感じるところはないのだろうか.

何がサイクリストだよ.自転車乗りだって言うから少しは期待してたんだけどなあ.あなたの人間としての度量の狭さを感じましたよ.あーあ,やっぱり自民党もダメかな.ほんと最近の政治家たちには失望させられっぱなしだなあ.

『阪神と違う…神戸救助隊、救出も遺体発見もゼロ

阪神大震災を超える死者・行方不明者を出し、戦後最悪の災禍となった東日本巨大地震。被災地での捜索はいまも難航している。

大津波で壊滅した宮城県南三陸町では、阪神大震災で救助にあたった神戸市消防局の隊員らが救助活動を続けているが、生存者の救出、遺体の発見はゼロ。巨大津波が家屋をのみ込み、不明者がどこに流されたか見当もつかないからだ。

「行方不明者がいると聞いても、住んでいた家がなかなか見つからない」。約8000人の安否が確認できない同町で活動する救助隊の井上雅文隊長(55)は苦渋の表情を浮かべる。

神戸市からは消防局特別高度救助隊の第1陣6人が地震後に現地入り。現在、活動しているのは15日に現地入りした第2陣6人。いずれも、阪神大震災で救助活動に携わったベテランぞろいで、兵庫県内自治体が派遣した緊急消防援助隊兵庫県隊の中核だ。

「70歳代の女性が行方不明になっている」との情報で、救助隊が16日午後に出動したのは、湾の奥に面した町中心部の志津川地区。

一面が津波に洗われ、壊れた家やがれきが泥の中に広がる。女性の家はどこにも見あたらない。

ようやく見つけた家は800メートルも山側に押し流されていた。1階はつぶれ、がれきを取り除きながら、2階の床板を剥がしたところで日没となり、この日の捜索は打ち切られた。

救助隊は、がれきに埋もれた人の声を電磁波で探知する「地中音響探知機」や、がれきの下の呼吸を感知して生存確認できる「二酸化炭素探査装置」を特別装備している。ピンポイントでがれきの下の生存者を見つけ出す最新機材だが、今回は出番がほとんどない。

現場は津波で押し流された建物ががれきとなって山積している。救助隊は「捜索範囲が広すぎる。機材を使う場面にすら遭遇しない」と、市消防局に報告する。

阪神大震災では、家屋が倒壊したり全焼したりしても、被災者はその場で発見されることがほとんどだった。どこを捜せばいいのか、はっきりしていた。

井上隊長は「家を見つけても、被災者が流されている可能性もある。壊れた家の下に住民がいた阪神大震災とはまったく違う」と、活動の難しさを語った。

市消防局の担当者も「倒壊家屋からの救助が求められた阪神大震災と、津波被害の現場では勝手が違う。積雪といった厳しい気候条件も重なった。隊員は懸命に活動しているのだが……」と悔しがった。

一方、地震発生直後から仙台市内の行方不明者の捜索活動を行っている同市消防局。数百人の遺体が発見され、行方不明者も多数いる仙台市若林区を管轄する若林消防署の担当者は「余震の度に津波を警戒し、その度に作業を中断しなければならない」と嘆く。

ある隊員は「まだ気が張っているが、捜索が長引けば、不調を訴える隊員も出てくるだろう」と心配していた。』

『死因、9割が溺死…地震より津波の被害鮮明に

東日本巨大地震で千葉大の岩瀬博太郎教授(法医学)が岩手県陸前高田市の死者126人の死因を調べたところ、9割が津波による溺死だったことがわかった。

死因の8割が建物倒壊による圧死・窒息死だった1995年の阪神大震災と対照的で、地震そのものよりも、その後の津波が被害を広げた実態が浮き彫りになった。

同市内で13~16日に遺体の検視にあたった岩瀬教授によると、犠牲者の9割は死亡した後に骨折したとみられることなどから、溺死と判断した。

屋外で見つかった約90人のうち、4割程度が肋骨や首、手足を骨折していた。時速30~40キロ以上の車にはねられたような強い衝撃ており、激しい津波で流された木材や家屋、車などにぶつかったとみられるという。

また、高齢者を中心に約50人がシャツや上着、ジャンパーなど7~8枚を重ね着。印鑑や保険証、写真アルバムを入れたリュック、非常食のチョコレートを持った人もいた。岩瀬教授は「逃げ遅れたのではなく、避難準備をしていたにもかかわらず、想定を超える津波に巻き込まれたのではないか」とみる。』

時速30~40キロ以上の車にはねられたような強い衝撃を受けるというのですから,今まで誰も経験したことのない凄まじい破壊力だったということがわかります.あらためて犠牲者の方々のご冥福をお祈りします.

阪神大震災を超える死者・行方不明者を出し、戦後最悪の災禍となった東日本巨大地震。被災地での捜索はいまも難航している。

大津波で壊滅した宮城県南三陸町では、阪神大震災で救助にあたった神戸市消防局の隊員らが救助活動を続けているが、生存者の救出、遺体の発見はゼロ。巨大津波が家屋をのみ込み、不明者がどこに流されたか見当もつかないからだ。

「行方不明者がいると聞いても、住んでいた家がなかなか見つからない」。約8000人の安否が確認できない同町で活動する救助隊の井上雅文隊長(55)は苦渋の表情を浮かべる。

神戸市からは消防局特別高度救助隊の第1陣6人が地震後に現地入り。現在、活動しているのは15日に現地入りした第2陣6人。いずれも、阪神大震災で救助活動に携わったベテランぞろいで、兵庫県内自治体が派遣した緊急消防援助隊兵庫県隊の中核だ。

「70歳代の女性が行方不明になっている」との情報で、救助隊が16日午後に出動したのは、湾の奥に面した町中心部の志津川地区。

一面が津波に洗われ、壊れた家やがれきが泥の中に広がる。女性の家はどこにも見あたらない。

ようやく見つけた家は800メートルも山側に押し流されていた。1階はつぶれ、がれきを取り除きながら、2階の床板を剥がしたところで日没となり、この日の捜索は打ち切られた。

救助隊は、がれきに埋もれた人の声を電磁波で探知する「地中音響探知機」や、がれきの下の呼吸を感知して生存確認できる「二酸化炭素探査装置」を特別装備している。ピンポイントでがれきの下の生存者を見つけ出す最新機材だが、今回は出番がほとんどない。

現場は津波で押し流された建物ががれきとなって山積している。救助隊は「捜索範囲が広すぎる。機材を使う場面にすら遭遇しない」と、市消防局に報告する。

阪神大震災では、家屋が倒壊したり全焼したりしても、被災者はその場で発見されることがほとんどだった。どこを捜せばいいのか、はっきりしていた。

井上隊長は「家を見つけても、被災者が流されている可能性もある。壊れた家の下に住民がいた阪神大震災とはまったく違う」と、活動の難しさを語った。

市消防局の担当者も「倒壊家屋からの救助が求められた阪神大震災と、津波被害の現場では勝手が違う。積雪といった厳しい気候条件も重なった。隊員は懸命に活動しているのだが……」と悔しがった。

一方、地震発生直後から仙台市内の行方不明者の捜索活動を行っている同市消防局。数百人の遺体が発見され、行方不明者も多数いる仙台市若林区を管轄する若林消防署の担当者は「余震の度に津波を警戒し、その度に作業を中断しなければならない」と嘆く。

ある隊員は「まだ気が張っているが、捜索が長引けば、不調を訴える隊員も出てくるだろう」と心配していた。』

『死因、9割が溺死…地震より津波の被害鮮明に

東日本巨大地震で千葉大の岩瀬博太郎教授(法医学)が岩手県陸前高田市の死者126人の死因を調べたところ、9割が津波による溺死だったことがわかった。

死因の8割が建物倒壊による圧死・窒息死だった1995年の阪神大震災と対照的で、地震そのものよりも、その後の津波が被害を広げた実態が浮き彫りになった。

同市内で13~16日に遺体の検視にあたった岩瀬教授によると、犠牲者の9割は死亡した後に骨折したとみられることなどから、溺死と判断した。

屋外で見つかった約90人のうち、4割程度が肋骨や首、手足を骨折していた。時速30~40キロ以上の車にはねられたような強い衝撃ており、激しい津波で流された木材や家屋、車などにぶつかったとみられるという。

また、高齢者を中心に約50人がシャツや上着、ジャンパーなど7~8枚を重ね着。印鑑や保険証、写真アルバムを入れたリュック、非常食のチョコレートを持った人もいた。岩瀬教授は「逃げ遅れたのではなく、避難準備をしていたにもかかわらず、想定を超える津波に巻き込まれたのではないか」とみる。』

時速30~40キロ以上の車にはねられたような強い衝撃を受けるというのですから,今まで誰も経験したことのない凄まじい破壊力だったということがわかります.あらためて犠牲者の方々のご冥福をお祈りします.

ようこそさっぽろ北海道

2011年3月17日 社会の問題 コメント (1) 北海道は東北地方太平洋沖地震等に伴う道営住宅への入居の取扱いを3月18日より開始するようです.

詳細はこちらです.

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/jtk/akijyukoteikyou

札幌市でも東北地方太平洋沖地震被災者に対する市営住宅の提供を開始しました.

詳細はこちらです.

http://www.city.sapporo.jp/toshi/jutaku/01osumai/siju/tohokujishin.html

とりあえず,余震や放射能の恐れの少ない北の大地での生活はどうでしょうか.

詳細はこちらです.

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/jtk/akijyukoteikyou

札幌市でも東北地方太平洋沖地震被災者に対する市営住宅の提供を開始しました.

詳細はこちらです.

http://www.city.sapporo.jp/toshi/jutaku/01osumai/siju/tohokujishin.html

とりあえず,余震や放射能の恐れの少ない北の大地での生活はどうでしょうか.

『元東芝エンジニアの「告白」:設計当時津波は前提になかった

「東京電力の福島第1原子力発電所を設計した当時は、米ゼネラル・エレクトリック(GE)の設計のコピーで津波は前提になかった。その後日本で独自の設計をするようになり津波を前提に設計するようになったが、想定規模は今回(推定最大10メートル)よりもはるかに小さかった」

「耐震設計でもマグニチュード(M)8.0以上の地震は起きないことを前提にしていた。今回の地震の規模(M9.0)はこうした前提をはるかに超えていることに驚いている」

元東芝の原子力事業部門のエンジニアで福島第1原子力発電所1、2、3号原子炉の冷却水系統のプラント設計に携わった小倉志郎氏(69)は2011年3月16日、東京都内でNPO法人原子力資料情報室が開いた記者会見で建設当時の状況をこう説明した。』

『福島原発は日本で事実上初の原子炉設計

3月11日に起きた東日本大震災で被災した東京電力の福島第一原子力発電所は1971年3月に運転を開始し6基の沸騰水型原子炉を備える。この原子炉はGEが1970年代に製造した沸騰水型原子炉「マーク1」で、その後日本では沸騰水型原子炉は東芝と日立製作所が基本設計を引き継いで独自開発を進めた。

「福島原発は日本で事実上初の原子炉設計とあって知識に乏しく、耐震設計基準についても判断できなかったと思う。阪神大震災でこの基準でよいか確認したが問題はないという結論だった」。小倉氏はこう指摘した。

世界最大の104基の原発が稼働している米国ではGEの同型の原子炉23基が運転中で米原子力規制委員会(NRC)は沸騰水型原子炉の専門家を日本に派遣するとともにGEのジェフ・イメルト会長兼最高経営責任者(CEO)は14日、「あらゆる技術支援を顧客である東京電力と日本政府に提供する」と訪問先のインドで記者団に述べた。』

つまりは,1号機は津波はないという前提で設計された原子炉で,その後も津波はあってもその想定規模は10メートルよりもはるかに小さかったということらしい.

耐震設計基準についても阪神大震災の時に見直す機会はあったが,結果的には何もなされなかったということなのだろう.

そこにマグニチュード9.0の大地震が起きたというのだから,まさしく想定外だったと言いたいのだろうが,それで納得出来る国民はいったいどれほどいるのだろうか.

しかし,地震が起きたら津波がくるかもしれないと思っていても助からなかった人が数万人はいることからみると多くの人にとってはまさに想定外のことだったということなのだろう.

しかし,今は現実を知ってしまったから今後はこういう考え方をする人はあまりいなくなることだろう.結局,人は経験からしか学べないということだろうか.

「東京電力の福島第1原子力発電所を設計した当時は、米ゼネラル・エレクトリック(GE)の設計のコピーで津波は前提になかった。その後日本で独自の設計をするようになり津波を前提に設計するようになったが、想定規模は今回(推定最大10メートル)よりもはるかに小さかった」

「耐震設計でもマグニチュード(M)8.0以上の地震は起きないことを前提にしていた。今回の地震の規模(M9.0)はこうした前提をはるかに超えていることに驚いている」

元東芝の原子力事業部門のエンジニアで福島第1原子力発電所1、2、3号原子炉の冷却水系統のプラント設計に携わった小倉志郎氏(69)は2011年3月16日、東京都内でNPO法人原子力資料情報室が開いた記者会見で建設当時の状況をこう説明した。』

『福島原発は日本で事実上初の原子炉設計

3月11日に起きた東日本大震災で被災した東京電力の福島第一原子力発電所は1971年3月に運転を開始し6基の沸騰水型原子炉を備える。この原子炉はGEが1970年代に製造した沸騰水型原子炉「マーク1」で、その後日本では沸騰水型原子炉は東芝と日立製作所が基本設計を引き継いで独自開発を進めた。

「福島原発は日本で事実上初の原子炉設計とあって知識に乏しく、耐震設計基準についても判断できなかったと思う。阪神大震災でこの基準でよいか確認したが問題はないという結論だった」。小倉氏はこう指摘した。

世界最大の104基の原発が稼働している米国ではGEの同型の原子炉23基が運転中で米原子力規制委員会(NRC)は沸騰水型原子炉の専門家を日本に派遣するとともにGEのジェフ・イメルト会長兼最高経営責任者(CEO)は14日、「あらゆる技術支援を顧客である東京電力と日本政府に提供する」と訪問先のインドで記者団に述べた。』

つまりは,1号機は津波はないという前提で設計された原子炉で,その後も津波はあってもその想定規模は10メートルよりもはるかに小さかったということらしい.

耐震設計基準についても阪神大震災の時に見直す機会はあったが,結果的には何もなされなかったということなのだろう.

そこにマグニチュード9.0の大地震が起きたというのだから,まさしく想定外だったと言いたいのだろうが,それで納得出来る国民はいったいどれほどいるのだろうか.

しかし,地震が起きたら津波がくるかもしれないと思っていても助からなかった人が数万人はいることからみると多くの人にとってはまさに想定外のことだったということなのだろう.

しかし,今は現実を知ってしまったから今後はこういう考え方をする人はあまりいなくなることだろう.結局,人は経験からしか学べないということだろうか.

もはや打つ手はないのか?

2011年3月16日 社会の問題 コメント (5)

18:25 『自衛隊ヘリ 水投下を断念

政府の対策本部からの要請を受けて、福島第一原子力発電所の3号機へ水を投下する準備を進めていた自衛隊のヘリコプターは、上空を飛行中の隊員が受ける放射線量が規定された上限を大幅に超えたことから、16日の作業を断念しました。』

16:16 『3号機 自衛隊ヘリで水投下へ

福島第一原子力発電所の3号機の使用済み燃料を保管しているプールが冷却できない状態になり、水が蒸発して燃料が露出してしまうおそれが出ていることから、自衛隊は、政府の対策本部の要請を受けて、ヘリコプターで上空から大量の水を投下するための作業を始めました。』

16:08 『3号機 自衛隊ヘリで注水準備

福島第一原子力発電所の3号機の使用済み燃料を保管しているプールが冷却できない状態になり、水が蒸発して燃料が露出してしまうおそれが出ていることから、自衛隊は、政府の対策本部の要請を受けて、ヘリコプターで上空から大量の水を投下する作業の準備を始めました。』

かなり悲観的な状況になってきたが,どうなるのだろうか?今夜は当直だが,原発のことが気になって寝られそうにない.

ところで,北海道でも米や電池やトイレットペーパーを買い占めている人がいるようです.買い占めた物資を個人的に被災地に贈るつもりなのでしょうか.おそらく正しい情報を収集する能力のない一部のあわれな人達の行動なのでしょうが,まったく馬鹿げたことだと思います.

追記)私はここを読んでいたら思わず涙が出てきました.がんばろう日本!

http://prayforjapan.jp/tweet.html

追記2)写真は16日20時発表の環境放射能測定値(文科省HPよりコピー)です.

以下はそのミラーサイトです.

http://eq.yahoo.co.jp/

政府の対策本部からの要請を受けて、福島第一原子力発電所の3号機へ水を投下する準備を進めていた自衛隊のヘリコプターは、上空を飛行中の隊員が受ける放射線量が規定された上限を大幅に超えたことから、16日の作業を断念しました。』

16:16 『3号機 自衛隊ヘリで水投下へ

福島第一原子力発電所の3号機の使用済み燃料を保管しているプールが冷却できない状態になり、水が蒸発して燃料が露出してしまうおそれが出ていることから、自衛隊は、政府の対策本部の要請を受けて、ヘリコプターで上空から大量の水を投下するための作業を始めました。』

16:08 『3号機 自衛隊ヘリで注水準備

福島第一原子力発電所の3号機の使用済み燃料を保管しているプールが冷却できない状態になり、水が蒸発して燃料が露出してしまうおそれが出ていることから、自衛隊は、政府の対策本部の要請を受けて、ヘリコプターで上空から大量の水を投下する作業の準備を始めました。』

かなり悲観的な状況になってきたが,どうなるのだろうか?今夜は当直だが,原発のことが気になって寝られそうにない.

ところで,北海道でも米や電池やトイレットペーパーを買い占めている人がいるようです.買い占めた物資を個人的に被災地に贈るつもりなのでしょうか.おそらく正しい情報を収集する能力のない一部のあわれな人達の行動なのでしょうが,まったく馬鹿げたことだと思います.

追記)私はここを読んでいたら思わず涙が出てきました.がんばろう日本!

http://prayforjapan.jp/tweet.html

追記2)写真は16日20時発表の環境放射能測定値(文科省HPよりコピー)です.

以下はそのミラーサイトです.

http://eq.yahoo.co.jp/