事の始まりは9月のとある日曜日だった.いつものように近所のマルヤマクラスまで趣味の雑誌を買いに行ったのだが,見たことのある本ばかりでまだ新しいのは入荷していなかった.そんな時にたまたま目についたのが『COMMERCIAL PHOTO 2013/10』.この雑誌は広告写真の本で,たまに興味をひかれることが書いてあるので年に1回位は買うことがあるのだが,パラパラと立ち読みしてみると見たこともないカメラの写真が載っていた.

Blackmagic cinemaという名前は春頃に写真の雑誌で見た記憶があり,それは何十万円もするプロ用の機材だと思っていたのだが,そこに書かれていた価格は¥101,800.これを見た瞬間にこれは使えそうだと直感してしまったのだ.さっそくこの本を買って急いで自宅に戻りスペックや他に必要なものについてネットで調べてみた.

どうやらレンズは今持っているパナソニックのマイクロフォーサーズのものがそのまま使えそうだし,カラーグレーディングのソフトはプロ用のがタダで使えるらしいということが分かったので,ネットのプロショップに発注したが,すでに人気のために品薄で1ヶ月待ちと言うことになった.

10月下旬になり入荷の案内のメールが来て月末に発送予定と連絡が入った.娘の合唱コンクールにどうにか間に合いそうだと思ったが,色々調べるうちに今持っているレンズでは性能が足りないかもしれないと思うようになり急きょ新しい望遠ズームレンズを発注して即日配達でどうにか間に合わせ,標準ズームのためにパナソニックのマイクロフォーサーズのカメラとレンズを下取り交換に出すことになった.

実際に使ってみて分かったことは,確かに画質は良いが音質に問題がありコンサートなどの演奏の記録には役不足ということや,私のデジタル一眼レフとの併用ではカメラのシャッター音が大きすぎるということだった.

実は,これ以前にソニーから11月15日に発売予定のHDR-MV1 ミュージックビデオレコーダーを予約してあったので,音声はこれで収録することにするとしてもデジタル一眼レフに代わるスチル写真撮影用の機材を私は持っていないことに気付いた.

ネットでまた調べてみたら,たとえミラーレス機でデジタル音を消してもメカニカルシャッターを採用しているデジカメでは音がしてしまうので,完全に音が消せるもので使えそうなのはNikon 1だけだった.Nikon 1はその名の通り1インチセンサーなのでコンデジ並みの画質になってしまうが,交換レンズが使えるのとそのレンズの性能がまあまあ良いのでそれに期待してみることにした.

そんなこんなで気がついたら,デジタルシネマカメラ1台,小さなミラーレスカメラ1台,と各々に標準と望遠のズームレンズを購入し,さらに昨年から購入予定を立てていた散歩写真用のFUJIFILM X-E2を購入したので,今季の撮影機材購入はNikon D3でフルサイズシステムを立ち上げた時以来の大掛かりなものになってしまった.

参考:

『1080HDのデジタルシネマカメラが¥101,800! 業界騒然のBlackmagic Design「Blackmagic Pocket Cinema Camera」

YouTubeやVimeoによって720や1080のHD動画が当たり前の存在になった今、それらを撮影する機材の進化に拍車がかかっている。高画質の動画の撮影のためのデジタルシネマカメラと呼ばれるジャンルで注目の新製品が登場した。

Blackmagic Designならではのシンプルで美しいデザインはアルミニウム合金製フレームでタフさも兼ね備える。大きさ的にはまさにマイクロフォーザーズのミラーレス一眼かそれよりもコンパクト。サイズは128×38×66mm、重量355g。センサーサイズ12.48mmx7.02mm、解像度1920x1080、フォーマットはLossless CinemaDNG RAW and Apple ProRes 422(HQ) at 1920x1080、フレームレート23.98p、24p、25p、29.97p、30p。7月発売予定。¥101,800〈Blackmagic/Blackmagic Design tel.03-5295-5661〉

一昔前までHD動画といえば、プロがプロの機材を使って撮影するものだった。なぜならそれようのデジタルシネマカメラは数百万円レベルの代物で、おいそれと購入できるものではなかったからだ。例えば2008年に公開された『チェ 28歳の革命』『39歳 別れの手紙』は昔のフィルムで撮ったような質感になっているが、あれはボディのみで数百万円するアメリカのRED社のデジタルシネマカメラで撮影されたものだ。

そもそも同じデジタルの1080HDでも、一般のコンパクトデジカメで撮れるHD動画とプロ用のデジタルシネマカメラと呼ばれる機材では映像のクオリティはまったくの別物。

そもそもデジタルシネマカメラというのは23.98、24、25、29.97、30fps(つまり1秒あたり30枚)のデジタル映像を記録するというのもの。つまり静止画を1秒あたり30枚連写し、それを連続して再生することで動画に見えるようにしているわけだ。かつて活動写真と呼ばれていた映画がフィルムに1コマ1コマ焼き付けていたのと同じようなデータの構造になっているのが、これらプロ用の機材であり“ビデオカメラ”ではなく、“デジタルシネマカメラ”と呼ばれるゆえんである。

そして、こうしたデータ構造とすることで、デジタル写真(静止画)と同様に色味や質感を自在に変えることができるようになり、前述の映画のように味のある映像とすることができるのだ。

今回発表されたBlackmagic Designのデジタルシネマカメラ「Blackmagic Pocket Cinema Camera」は、そんなデジタルシネマカメラであるにも関わらず、なんと¥101,800という驚異的な低価格を実現した画期的なモデル。しかも価格のみならず、レンズマウントにアマチュアに普及しているミラーレス一眼の規格であるマイクロフォーザース規格を採用しているため、低価格で流通量とバリエーションの多いマイクロフォーザーズレンズをそのまま利用できるのだ。

価格とマイクロフォーザーズ規格ということで、アマチュア向けのように感じられるかもしれないが、ダイナミックレンジは13段分、HMDIアウトプット、LANC Remote Controlなどの機能を備え、価格を超えたプロが使える性能を備えているのが特徴である。

もちろんプロクオリティの作品撮りをするためには、さまざまなレンズや録音用のマイク、マウントやグリップなどが必要になってくる上、撮影後の画像処理を考えると基本的にはプロ用の機材といえる。とはいえ、¥101,800という価格、iPhone 5よりやや大きい程度の横幅128mm、重さ355gというコンパクトさと他のデジタルカメラにはないApple製品的なシンプルなデザインは実に魅力的。

今まで趣味で一眼動画を撮影していたアマチュアユーザー、特にマイクロフォーザーズユーザーには垂涎の1台といえるだろう。もしかしたらスナップHDムービーといった新しい映像ジャンルができるかもしれない。』

スナップ写真ならぬスナップHDムービーは私も撮ってみたいです.

Blackmagic cinemaという名前は春頃に写真の雑誌で見た記憶があり,それは何十万円もするプロ用の機材だと思っていたのだが,そこに書かれていた価格は¥101,800.これを見た瞬間にこれは使えそうだと直感してしまったのだ.さっそくこの本を買って急いで自宅に戻りスペックや他に必要なものについてネットで調べてみた.

どうやらレンズは今持っているパナソニックのマイクロフォーサーズのものがそのまま使えそうだし,カラーグレーディングのソフトはプロ用のがタダで使えるらしいということが分かったので,ネットのプロショップに発注したが,すでに人気のために品薄で1ヶ月待ちと言うことになった.

10月下旬になり入荷の案内のメールが来て月末に発送予定と連絡が入った.娘の合唱コンクールにどうにか間に合いそうだと思ったが,色々調べるうちに今持っているレンズでは性能が足りないかもしれないと思うようになり急きょ新しい望遠ズームレンズを発注して即日配達でどうにか間に合わせ,標準ズームのためにパナソニックのマイクロフォーサーズのカメラとレンズを下取り交換に出すことになった.

実際に使ってみて分かったことは,確かに画質は良いが音質に問題がありコンサートなどの演奏の記録には役不足ということや,私のデジタル一眼レフとの併用ではカメラのシャッター音が大きすぎるということだった.

実は,これ以前にソニーから11月15日に発売予定のHDR-MV1 ミュージックビデオレコーダーを予約してあったので,音声はこれで収録することにするとしてもデジタル一眼レフに代わるスチル写真撮影用の機材を私は持っていないことに気付いた.

ネットでまた調べてみたら,たとえミラーレス機でデジタル音を消してもメカニカルシャッターを採用しているデジカメでは音がしてしまうので,完全に音が消せるもので使えそうなのはNikon 1だけだった.Nikon 1はその名の通り1インチセンサーなのでコンデジ並みの画質になってしまうが,交換レンズが使えるのとそのレンズの性能がまあまあ良いのでそれに期待してみることにした.

そんなこんなで気がついたら,デジタルシネマカメラ1台,小さなミラーレスカメラ1台,と各々に標準と望遠のズームレンズを購入し,さらに昨年から購入予定を立てていた散歩写真用のFUJIFILM X-E2を購入したので,今季の撮影機材購入はNikon D3でフルサイズシステムを立ち上げた時以来の大掛かりなものになってしまった.

参考:

『1080HDのデジタルシネマカメラが¥101,800! 業界騒然のBlackmagic Design「Blackmagic Pocket Cinema Camera」

YouTubeやVimeoによって720や1080のHD動画が当たり前の存在になった今、それらを撮影する機材の進化に拍車がかかっている。高画質の動画の撮影のためのデジタルシネマカメラと呼ばれるジャンルで注目の新製品が登場した。

Blackmagic Designならではのシンプルで美しいデザインはアルミニウム合金製フレームでタフさも兼ね備える。大きさ的にはまさにマイクロフォーザーズのミラーレス一眼かそれよりもコンパクト。サイズは128×38×66mm、重量355g。センサーサイズ12.48mmx7.02mm、解像度1920x1080、フォーマットはLossless CinemaDNG RAW and Apple ProRes 422(HQ) at 1920x1080、フレームレート23.98p、24p、25p、29.97p、30p。7月発売予定。¥101,800〈Blackmagic/Blackmagic Design tel.03-5295-5661〉

一昔前までHD動画といえば、プロがプロの機材を使って撮影するものだった。なぜならそれようのデジタルシネマカメラは数百万円レベルの代物で、おいそれと購入できるものではなかったからだ。例えば2008年に公開された『チェ 28歳の革命』『39歳 別れの手紙』は昔のフィルムで撮ったような質感になっているが、あれはボディのみで数百万円するアメリカのRED社のデジタルシネマカメラで撮影されたものだ。

そもそも同じデジタルの1080HDでも、一般のコンパクトデジカメで撮れるHD動画とプロ用のデジタルシネマカメラと呼ばれる機材では映像のクオリティはまったくの別物。

そもそもデジタルシネマカメラというのは23.98、24、25、29.97、30fps(つまり1秒あたり30枚)のデジタル映像を記録するというのもの。つまり静止画を1秒あたり30枚連写し、それを連続して再生することで動画に見えるようにしているわけだ。かつて活動写真と呼ばれていた映画がフィルムに1コマ1コマ焼き付けていたのと同じようなデータの構造になっているのが、これらプロ用の機材であり“ビデオカメラ”ではなく、“デジタルシネマカメラ”と呼ばれるゆえんである。

そして、こうしたデータ構造とすることで、デジタル写真(静止画)と同様に色味や質感を自在に変えることができるようになり、前述の映画のように味のある映像とすることができるのだ。

今回発表されたBlackmagic Designのデジタルシネマカメラ「Blackmagic Pocket Cinema Camera」は、そんなデジタルシネマカメラであるにも関わらず、なんと¥101,800という驚異的な低価格を実現した画期的なモデル。しかも価格のみならず、レンズマウントにアマチュアに普及しているミラーレス一眼の規格であるマイクロフォーザース規格を採用しているため、低価格で流通量とバリエーションの多いマイクロフォーザーズレンズをそのまま利用できるのだ。

価格とマイクロフォーザーズ規格ということで、アマチュア向けのように感じられるかもしれないが、ダイナミックレンジは13段分、HMDIアウトプット、LANC Remote Controlなどの機能を備え、価格を超えたプロが使える性能を備えているのが特徴である。

もちろんプロクオリティの作品撮りをするためには、さまざまなレンズや録音用のマイク、マウントやグリップなどが必要になってくる上、撮影後の画像処理を考えると基本的にはプロ用の機材といえる。とはいえ、¥101,800という価格、iPhone 5よりやや大きい程度の横幅128mm、重さ355gというコンパクトさと他のデジタルカメラにはないApple製品的なシンプルなデザインは実に魅力的。

今まで趣味で一眼動画を撮影していたアマチュアユーザー、特にマイクロフォーザーズユーザーには垂涎の1台といえるだろう。もしかしたらスナップHDムービーといった新しい映像ジャンルができるかもしれない。』

スナップ写真ならぬスナップHDムービーは私も撮ってみたいです.

昨日,使わなくなったレンズの有効利用などと書いておきながら,その舌の根も乾かないうちに方針転換する羽目になったのだから何と言われてもしかたがない.

だが,人生チャンスは一度のこともある.駄目だとわかったらすぐに変える事ができるのは短所などではなくむしろ長所ではないだろうか.などと自分を言い聞かせるしかないのだ.

その後,Blackmagic Pocket Cinema Camera(BMPCC)について調べていたらYouTubeにCanon Eos5dMarkIIIやPanasonic GH3で撮ったビデオとの比較画像があり,使用レンズをみると12-35mmF2.8や35-100mmF2.8といった高級なレンズの作例が出ていた.

ちょっと不安になりDxOMarkでそれらのレンズ性能を調べてみたら,私の持っている14-140mmとは雲泥の差があることがわかり,BMPCCの性能を発揮するにはレンズを買い替えるしかなさそうだという結論になった.

結局,高い買い物になったが,もうこうなったら「毒食わば皿まで」の心境だ.観念してBMPCCに賭けてみることにしてPanasonic GX1と14-140mmのレンズを下取り交換に出すことにした.

だが,人生チャンスは一度のこともある.駄目だとわかったらすぐに変える事ができるのは短所などではなくむしろ長所ではないだろうか.などと自分を言い聞かせるしかないのだ.

その後,Blackmagic Pocket Cinema Camera(BMPCC)について調べていたらYouTubeにCanon Eos5dMarkIIIやPanasonic GH3で撮ったビデオとの比較画像があり,使用レンズをみると12-35mmF2.8や35-100mmF2.8といった高級なレンズの作例が出ていた.

ちょっと不安になりDxOMarkでそれらのレンズ性能を調べてみたら,私の持っている14-140mmとは雲泥の差があることがわかり,BMPCCの性能を発揮するにはレンズを買い替えるしかなさそうだという結論になった.

結局,高い買い物になったが,もうこうなったら「毒食わば皿まで」の心境だ.観念してBMPCCに賭けてみることにしてPanasonic GX1と14-140mmのレンズを下取り交換に出すことにした.

マイクロフォーサーズ・レンズの再利用

2013年10月28日 趣味

『どこへでも携帯できるサイズで、スーパー16mmサイズセンサーを搭載した小型フルHDデジタルフィルムカメラ

劇場映画スタイルの13ストップ・ダイナミックレンジ、スーパー16センサーサイズ、高品質のlossless CinemaDNG RAWおよびApple ProRes収録、アクティブ方式マイクロフォーサーズ(MFT)レンズマウントなどの機能がすべて超小型のボディに搭載されており、真のデジタルフィルム映像を得られます。Blackmagic Pocket Cinema Cameraは、1080HD解像度のProRes 422(HQ)です。

ファイルを高速SDカードに直接収録するので、ラップトップで直ぐにメディアの編集、カラーコレクションを実行できます。Blackmagic Pocket Cinema Cameraさえあれば、どのような厳しい状況下であっても、遠隔地であっても、シネマライクなフィルムルックで撮影できます。ドキュメンタリーやインディーズ映画、フォトジャーナリズム、ミュージックフェスティバル、エレクトリック・ニュース・ギャザリング(ENG)での撮影にも最適です。

●ワイド・ダイナミックレンジ

通常のビデオカメラは、限られたダイナミックレンジで撮影するため、どうしても「ビデオのような」映像になってしまいます。一方、デジタルシネマカメラは、よりワイドなダイナミックレンジに対応しているため、ハイエンドのテレビCMや劇場映画は非常に美しい映像を得られます。

13ストップのスーパーワイド・ダイナミックレンジでキャプチャーして真のフィルムルックを実現するので、シネマライクなルックを得られます。つまり、センサーデータをすべて保存してDaVinci Resolveでカラーグレーディングできます。

●デジタルフィルムカメラのテクノロジーを超小型ボディに搭載

先端テクノロジーを駆使して精密に設計され、プロフェッショナル仕様のデジタルシネマカメラに見られるあらゆる高品質機能を、超小型サイズのボディに搭載しています。プレミアム・クオリティのデザインに、頑丈なマグネシウム合金の筐体、交換可能なオプティクス用MFTマウント、スーパー16サイズセンサー、13ストップのダイナミックレンジなどの機能を搭載し、高品質ProRes 422(HQ)ファイルフォーマットに対応しています。画質を保つためにすべての画像パスは完全に最適化されています。

●マイクロフォーサーズ・レンズ 様々なタイプの高品質レンズに対応したレンズマウント

フランジ焦点距離の短いMFTマウントを採用し、スーパー16サイズセンサーを搭載しているので、幅広い種類の劇場映画クオリティのスーパー16mmレンズ用アダプターを使用したり、あるいは、一般的な低価格のマイクロフォーサーズ(MFT)レンズを使用できます。レンズを完全に電子制御できるので、レンズを被写体に向け、コマンドでアイリスを設定できます。MFTレンズマウントは、アダプターを使用することで、PLマウントなど、その他のレンズマウントでもフレキシブルに使用できます。

●SDカードに収録

内蔵式のSDカードレコーダーを搭載しており、10bit lossless CinemaDNG RAWおよびProRes 422(HQ)ファイルを高速SDXCカードに収録できます。 ProResを使用する場合、64GB SDカードに24fpsで50分以上の収録が可能です。ProRes 422(HQ)はオープンフォーマットで、ほとんどのポピュラーなNLEソフトウェアと互換性を持っていますので、ポストプロダクションワークフローに適したデジタルカメラであると言えます。収録を終えた後、カードをラップトップにマウントするだけで、編集作業を開始できます。同梱のDaVinci Resolve Liteを使って、カードから直接カラーグレーディングすることも可能です。 幅広く市販されているSDカードは、HFS+あるいはexFATでフォーマットでき、Mac OS X、Windowsと互換性を持ちます。

●オープンファイルフォーマット

高品質のProRes 422(HQ)ファイルに収録するので、ワイドダイナミックレンジのディテールを保存して、驚異的な映像を得られます。Blackmagic Pocket Cinema Cameraは、真のオープンファイルフォーマットをサポートしている数少ないカメラのうちの1つです。編集ソフトウェアで扱えないような、一般的でないファイルフォーマットに縛られることはありません。高品質の10bit ProRes 422(HQ)ファイルは、使い慣れたNLEソフトウェアで簡単に編集できるので、ポストプロダクション用にファイルを変換する必要はないのです。フィルムLogあるいはビデオREC709の2つから、プロジェクトに適したダイナミックレンジを選択できるようになっています。

●軽量かつ超堅牢な設計

マグネシウム合金の筐体は、超軽量かつ堅牢なデザインになっているので、カメラ内部の電子部品はしっかりと保護され、なおかつ長時間でもハンドヘルドが可能です。グリップを考慮したデザインで、ハンドヘルド撮影の際にも使い心地よく安定した撮影が可能です。カメラの上部および底部に1/4インチのスレッド・マウントポイントが付いており、カメラを三脚やリグに固定できます。あるいは外付けマイクやその他のアクセサリを取り付けることも可能です。

●収録した映像をクリアに確認できる高解像度ディスプレイ

3.5インチの超高解像度LCDスクリーンで撮影中にモニタリングしたり、SDカードに収録したファイルを確認することができます。高解像度スクリーンにより、簡単に正確なフォーカスが可能になり、1:1サイズまでズームインできるので、毎回精密にフォーカスできます。スクリーンの下方には、収録状況、シャッターアングル、タイムラプスインターバル、アパチャー設定、ISO、バッテリー残量、収録時間が表示されます。Blackmagic Pocket Cinema Cameraは、メタデータエントリー機能にも対応しています。

●マイク、リモート制御、モニターを追加可能なプロ仕様のインターフェース

ビデオ、オーディオ、リモートコントロールなどの接続は、カメラ筐体の一方にまとめて配置されています。マイクロHDMI出力で電子ビューファインダー、モニター、外付けのディスクレコーダーなどを接続できます。ステレオオーディオ入出力は3.5mmステレオジャックでマイクやヘッドフォンを接続できます。さらに、LANCリモートコントロール用2.5mmジャック、標準0.7mmプラグのオペレーション/充電用DC電源を搭載しています。

●取り外し可能なバッテリー

取り外し可能な充電式のリチウムイオンバッテリーを搭載しており、最長1時間、継続して収録できます。Nikon EL-EN20バッテリーは一般的に市販されているので長時間収録したい場合は、複数のバッテリーを購入して使用できます。バッテリーの充電時間は、カメラをオフにした状態でおよそ1時間15分です。12-20Vの電源で充電でき、大型のプロ仕様カメラのバッテリーやその他の電源からでも充電可能です。』

期待したほど画質が良くなかったPanasonic GX1は最近ほったらかしになっている.ビデオカメラとして使ってみたがビデオの画質もあまり気に入らず下取り交換に出そうかとも思ったが,本体の下取り価格は数千円でほとんど意味がない.

1ヶ月程前にコマーシャルフォトの雑誌を見ていたら,ちょうどこの「Blackmagic Pocket Cinema Camera」のことが書いてあって,どうやらGX1用のレンズがそのまま使えるらしいということがわかった.

調べてみると大きさはコンデジ程度でお値段も10万円なのに,映画のようなワイドダイナミックレンジのビデオが撮れるらしい.それならば下取りするのもこのまま眠らせておくのももったいないレンズをビデオカメラで再利用してみることにした.

小さくともプロ用機材ということで使いこなすのは結構難しそうだが,ちょっと新しいことに挑戦してみるのが好きな私にとってはちょうどいいのではないかと思っている.

劇場映画スタイルの13ストップ・ダイナミックレンジ、スーパー16センサーサイズ、高品質のlossless CinemaDNG RAWおよびApple ProRes収録、アクティブ方式マイクロフォーサーズ(MFT)レンズマウントなどの機能がすべて超小型のボディに搭載されており、真のデジタルフィルム映像を得られます。Blackmagic Pocket Cinema Cameraは、1080HD解像度のProRes 422(HQ)です。

ファイルを高速SDカードに直接収録するので、ラップトップで直ぐにメディアの編集、カラーコレクションを実行できます。Blackmagic Pocket Cinema Cameraさえあれば、どのような厳しい状況下であっても、遠隔地であっても、シネマライクなフィルムルックで撮影できます。ドキュメンタリーやインディーズ映画、フォトジャーナリズム、ミュージックフェスティバル、エレクトリック・ニュース・ギャザリング(ENG)での撮影にも最適です。

●ワイド・ダイナミックレンジ

通常のビデオカメラは、限られたダイナミックレンジで撮影するため、どうしても「ビデオのような」映像になってしまいます。一方、デジタルシネマカメラは、よりワイドなダイナミックレンジに対応しているため、ハイエンドのテレビCMや劇場映画は非常に美しい映像を得られます。

13ストップのスーパーワイド・ダイナミックレンジでキャプチャーして真のフィルムルックを実現するので、シネマライクなルックを得られます。つまり、センサーデータをすべて保存してDaVinci Resolveでカラーグレーディングできます。

●デジタルフィルムカメラのテクノロジーを超小型ボディに搭載

先端テクノロジーを駆使して精密に設計され、プロフェッショナル仕様のデジタルシネマカメラに見られるあらゆる高品質機能を、超小型サイズのボディに搭載しています。プレミアム・クオリティのデザインに、頑丈なマグネシウム合金の筐体、交換可能なオプティクス用MFTマウント、スーパー16サイズセンサー、13ストップのダイナミックレンジなどの機能を搭載し、高品質ProRes 422(HQ)ファイルフォーマットに対応しています。画質を保つためにすべての画像パスは完全に最適化されています。

●マイクロフォーサーズ・レンズ 様々なタイプの高品質レンズに対応したレンズマウント

フランジ焦点距離の短いMFTマウントを採用し、スーパー16サイズセンサーを搭載しているので、幅広い種類の劇場映画クオリティのスーパー16mmレンズ用アダプターを使用したり、あるいは、一般的な低価格のマイクロフォーサーズ(MFT)レンズを使用できます。レンズを完全に電子制御できるので、レンズを被写体に向け、コマンドでアイリスを設定できます。MFTレンズマウントは、アダプターを使用することで、PLマウントなど、その他のレンズマウントでもフレキシブルに使用できます。

●SDカードに収録

内蔵式のSDカードレコーダーを搭載しており、10bit lossless CinemaDNG RAWおよびProRes 422(HQ)ファイルを高速SDXCカードに収録できます。 ProResを使用する場合、64GB SDカードに24fpsで50分以上の収録が可能です。ProRes 422(HQ)はオープンフォーマットで、ほとんどのポピュラーなNLEソフトウェアと互換性を持っていますので、ポストプロダクションワークフローに適したデジタルカメラであると言えます。収録を終えた後、カードをラップトップにマウントするだけで、編集作業を開始できます。同梱のDaVinci Resolve Liteを使って、カードから直接カラーグレーディングすることも可能です。 幅広く市販されているSDカードは、HFS+あるいはexFATでフォーマットでき、Mac OS X、Windowsと互換性を持ちます。

●オープンファイルフォーマット

高品質のProRes 422(HQ)ファイルに収録するので、ワイドダイナミックレンジのディテールを保存して、驚異的な映像を得られます。Blackmagic Pocket Cinema Cameraは、真のオープンファイルフォーマットをサポートしている数少ないカメラのうちの1つです。編集ソフトウェアで扱えないような、一般的でないファイルフォーマットに縛られることはありません。高品質の10bit ProRes 422(HQ)ファイルは、使い慣れたNLEソフトウェアで簡単に編集できるので、ポストプロダクション用にファイルを変換する必要はないのです。フィルムLogあるいはビデオREC709の2つから、プロジェクトに適したダイナミックレンジを選択できるようになっています。

●軽量かつ超堅牢な設計

マグネシウム合金の筐体は、超軽量かつ堅牢なデザインになっているので、カメラ内部の電子部品はしっかりと保護され、なおかつ長時間でもハンドヘルドが可能です。グリップを考慮したデザインで、ハンドヘルド撮影の際にも使い心地よく安定した撮影が可能です。カメラの上部および底部に1/4インチのスレッド・マウントポイントが付いており、カメラを三脚やリグに固定できます。あるいは外付けマイクやその他のアクセサリを取り付けることも可能です。

●収録した映像をクリアに確認できる高解像度ディスプレイ

3.5インチの超高解像度LCDスクリーンで撮影中にモニタリングしたり、SDカードに収録したファイルを確認することができます。高解像度スクリーンにより、簡単に正確なフォーカスが可能になり、1:1サイズまでズームインできるので、毎回精密にフォーカスできます。スクリーンの下方には、収録状況、シャッターアングル、タイムラプスインターバル、アパチャー設定、ISO、バッテリー残量、収録時間が表示されます。Blackmagic Pocket Cinema Cameraは、メタデータエントリー機能にも対応しています。

●マイク、リモート制御、モニターを追加可能なプロ仕様のインターフェース

ビデオ、オーディオ、リモートコントロールなどの接続は、カメラ筐体の一方にまとめて配置されています。マイクロHDMI出力で電子ビューファインダー、モニター、外付けのディスクレコーダーなどを接続できます。ステレオオーディオ入出力は3.5mmステレオジャックでマイクやヘッドフォンを接続できます。さらに、LANCリモートコントロール用2.5mmジャック、標準0.7mmプラグのオペレーション/充電用DC電源を搭載しています。

●取り外し可能なバッテリー

取り外し可能な充電式のリチウムイオンバッテリーを搭載しており、最長1時間、継続して収録できます。Nikon EL-EN20バッテリーは一般的に市販されているので長時間収録したい場合は、複数のバッテリーを購入して使用できます。バッテリーの充電時間は、カメラをオフにした状態でおよそ1時間15分です。12-20Vの電源で充電でき、大型のプロ仕様カメラのバッテリーやその他の電源からでも充電可能です。』

期待したほど画質が良くなかったPanasonic GX1は最近ほったらかしになっている.ビデオカメラとして使ってみたがビデオの画質もあまり気に入らず下取り交換に出そうかとも思ったが,本体の下取り価格は数千円でほとんど意味がない.

1ヶ月程前にコマーシャルフォトの雑誌を見ていたら,ちょうどこの「Blackmagic Pocket Cinema Camera」のことが書いてあって,どうやらGX1用のレンズがそのまま使えるらしいということがわかった.

調べてみると大きさはコンデジ程度でお値段も10万円なのに,映画のようなワイドダイナミックレンジのビデオが撮れるらしい.それならば下取りするのもこのまま眠らせておくのももったいないレンズをビデオカメラで再利用してみることにした.

小さくともプロ用機材ということで使いこなすのは結構難しそうだが,ちょっと新しいことに挑戦してみるのが好きな私にとってはちょうどいいのではないかと思っている.

『富士フイルム、像面位相差センサー搭載でAFが高速な「FUJIFILM X-E2」

富士フイルムは10月18日、レンズ交換式デジタルカメラ「FUJIFILM X-E2」を発表した。パッケージはボディのみのもののほか、標準ズームレンズ「XF18-55mmF2.8-4 R LIM OIS」が付属する「レンズキット」が用意される。価格はいずれもオープン、発売はいずれも11月9日となっている。推定市場価格はボディ単体が110,000円前後、レンズキットが150,000円前後。

富士フイルムの高級デジタルカメラ「FUJIFILM X」シリーズのレンズ交換式モデル。撮像素子は、2013年1月発表のレンズ一体型モデル「X100S」と同じくAPS-Cサイズの「X-Trans CMOS II」センサーを採用。光学ローパスフィルターレス仕様で解像感を高めつつ、カラーフィルターを不規則に配列することでローパスフィルターレスで起こりやすかったモアレや偽色の発生を抑える。

X-E2では、新たに撮像素子上に位相差AFセンサーを配置した像面位相差AFを採用。これにより、世界最速を謳う0.08秒の高速AFを実現した。また、画像処理エンジンは「EXRプロセッサーII」を搭載。起動時間約0.5秒、シャッタータイムラグ約0.05秒と高速で、撮影間隔は約0.5秒に短縮された。

有機EL方式の電子ビューファインダー(EVF)も採用。約236万ドットの高精細表示で、細かいピント合わせも可能。視野率は100%、約25度の水平視界を実現している。また、ボディ前面のダイヤルや鏡筒の絞りリングなど、機械式の操作系を多く備えており、ファインダーを覗きながらの撮影時でもすばやい設定変更が可能だ。なお、ボディ上部と背面に、任意の設定機能を割り当てられる4つのボタンを搭載する。

そのほか、マニュアルフォーカス時のピント合わせを行いやすくする「フォーカスピーキング」、撮影画像をスマートフォンやタブレット端末にワイヤレスで送信できるWi-Fi(無線LAN)接続機能を備える。Wi-Fi機能は、スマートフォンやタブレット端末側に専用アプリ「FUJIFILM Camera Application」のダウンロードが必要となる。

主な仕様は、撮像素子が有効画素数1,630万画素・APS-Cサイズ(23.6×15.6mm)X-Trans II CMOSセンサーで、マウントがFUJIFILM X マウント、対応感度が常用でISO200~ISO6400、拡張でISO100/ISO12800/ISO25600も利用可能となっている。シャッタースピードは30~1/4,000秒。背面モニターは約104万ドット・3型の液晶方式、利用可能な記録メディアはSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)。動画の記録画素数は最大1,920×1,080ドット(フルHD)/30p。

バッテリーはリチウムイオン充電池で、CIPA準拠の撮影枚数は約350枚(交換レンズ「XF35mmF1.4 R」使用時)。本体サイズはW129×D37.2×H74.9mm、重量は本体のみで約300g、付属バッテリーとメモリーカードを含む状態で約350g。』

フィルム時代は画質はレンズとフィルムで決まっていたが,デジタルカメラでは画質は撮像センサーとレンズで決まる.センサーサイズがAPS-C以上でシャッターチャンスに強いカメラと明るくて歪曲収差の少ない35mm相当のレンズが、DSLRより小型で軽量なミラーレスに欲しくて1年待っていたが,やっとそのカメラ本体とレンズが出揃った.

23mmのレンズは発売済なので本体より先に届くが,レンズを眺めながら本体が届くのを待つというのも楽しいものだ.

富士フイルムは10月18日、レンズ交換式デジタルカメラ「FUJIFILM X-E2」を発表した。パッケージはボディのみのもののほか、標準ズームレンズ「XF18-55mmF2.8-4 R LIM OIS」が付属する「レンズキット」が用意される。価格はいずれもオープン、発売はいずれも11月9日となっている。推定市場価格はボディ単体が110,000円前後、レンズキットが150,000円前後。

富士フイルムの高級デジタルカメラ「FUJIFILM X」シリーズのレンズ交換式モデル。撮像素子は、2013年1月発表のレンズ一体型モデル「X100S」と同じくAPS-Cサイズの「X-Trans CMOS II」センサーを採用。光学ローパスフィルターレス仕様で解像感を高めつつ、カラーフィルターを不規則に配列することでローパスフィルターレスで起こりやすかったモアレや偽色の発生を抑える。

X-E2では、新たに撮像素子上に位相差AFセンサーを配置した像面位相差AFを採用。これにより、世界最速を謳う0.08秒の高速AFを実現した。また、画像処理エンジンは「EXRプロセッサーII」を搭載。起動時間約0.5秒、シャッタータイムラグ約0.05秒と高速で、撮影間隔は約0.5秒に短縮された。

有機EL方式の電子ビューファインダー(EVF)も採用。約236万ドットの高精細表示で、細かいピント合わせも可能。視野率は100%、約25度の水平視界を実現している。また、ボディ前面のダイヤルや鏡筒の絞りリングなど、機械式の操作系を多く備えており、ファインダーを覗きながらの撮影時でもすばやい設定変更が可能だ。なお、ボディ上部と背面に、任意の設定機能を割り当てられる4つのボタンを搭載する。

そのほか、マニュアルフォーカス時のピント合わせを行いやすくする「フォーカスピーキング」、撮影画像をスマートフォンやタブレット端末にワイヤレスで送信できるWi-Fi(無線LAN)接続機能を備える。Wi-Fi機能は、スマートフォンやタブレット端末側に専用アプリ「FUJIFILM Camera Application」のダウンロードが必要となる。

主な仕様は、撮像素子が有効画素数1,630万画素・APS-Cサイズ(23.6×15.6mm)X-Trans II CMOSセンサーで、マウントがFUJIFILM X マウント、対応感度が常用でISO200~ISO6400、拡張でISO100/ISO12800/ISO25600も利用可能となっている。シャッタースピードは30~1/4,000秒。背面モニターは約104万ドット・3型の液晶方式、利用可能な記録メディアはSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)。動画の記録画素数は最大1,920×1,080ドット(フルHD)/30p。

バッテリーはリチウムイオン充電池で、CIPA準拠の撮影枚数は約350枚(交換レンズ「XF35mmF1.4 R」使用時)。本体サイズはW129×D37.2×H74.9mm、重量は本体のみで約300g、付属バッテリーとメモリーカードを含む状態で約350g。』

フィルム時代は画質はレンズとフィルムで決まっていたが,デジタルカメラでは画質は撮像センサーとレンズで決まる.センサーサイズがAPS-C以上でシャッターチャンスに強いカメラと明るくて歪曲収差の少ない35mm相当のレンズが、DSLRより小型で軽量なミラーレスに欲しくて1年待っていたが,やっとそのカメラ本体とレンズが出揃った.

23mmのレンズは発売済なので本体より先に届くが,レンズを眺めながら本体が届くのを待つというのも楽しいものだ.

雨と体調不良で3週間も自転車に乗れないうちに朝の気温はどんどん下がり,最低気温が10度℃を切るようになってしまったが,日曜の朝は気温が15度℃もあったのでこれが今年最後のチャンスだと思い小樽までサイクリングに行って来た.

まだ右肩の痛みが残っていて前傾姿勢で加重すると痛みがじわじわと強くなってくるので,ブラケットを軽く握って流すように走るだけだったが,久々の自転車で気分がすっかり良くなって肩の痛みのことなど忘れて小樽運河まであっというまに着いたような気がした.

残念ながらこの日の天気は曇りできれいな朝焼けもなかったが,無事に到着しただけで満足だった.やっと体調が回復したが,今週は月曜から雨降り続き,そうして次に天気が良くなる頃には最低気温が7度℃になるから,今シーズンの自転車はもうこれで終了になるだろう.

まだ右肩の痛みが残っていて前傾姿勢で加重すると痛みがじわじわと強くなってくるので,ブラケットを軽く握って流すように走るだけだったが,久々の自転車で気分がすっかり良くなって肩の痛みのことなど忘れて小樽運河まであっというまに着いたような気がした.

残念ながらこの日の天気は曇りできれいな朝焼けもなかったが,無事に到着しただけで満足だった.やっと体調が回復したが,今週は月曜から雨降り続き,そうして次に天気が良くなる頃には最低気温が7度℃になるから,今シーズンの自転車はもうこれで終了になるだろう.

80-400mm vs 200mmF2

2013年9月16日 趣味

先週末に2本の望遠ズームと下取り交換で届いていたAF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VRの試し取りにやっと行くことが出来た.とは言え,天気もよくないしまだ遠くに撮影に行くもつらいので,円山公園で散歩写真を撮った.

屋内で自作のテストチャートを使っての撮影ではレンズ性能に定評のあるAF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VRと比較してみた.写真上が80-400mmの焦点距離200mm絞りF5.6での中心部画像,下が200mm絞りF4での画像だが,等倍で比較してもほとんど見分けがつかないほど解像感は高かったので,AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR IIとの比較は中止した.

重さも長さもAF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR IIとほとんど変わらないのだが,80-400はレンズが繰り出すのとその形状のせいで長く太く感じ,実際には少し軽いのに重いような気がする点を除けば作りもしっかりしていて見栄えもいいので大変気に入った.だが,以前使っていたAF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-EDに比べると倍近く重いのでこれを首から下げて歩くのは結構大変だった.

本当はリスを撮りたくて円山公園内を歩いたのだが,雨上がり直後だったせいか姿を見る事もできず,北海道神宮の境内でナナカマドの実が色付いたのを撮って帰ってきた.

屋内で自作のテストチャートを使っての撮影ではレンズ性能に定評のあるAF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VRと比較してみた.写真上が80-400mmの焦点距離200mm絞りF5.6での中心部画像,下が200mm絞りF4での画像だが,等倍で比較してもほとんど見分けがつかないほど解像感は高かったので,AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR IIとの比較は中止した.

重さも長さもAF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR IIとほとんど変わらないのだが,80-400はレンズが繰り出すのとその形状のせいで長く太く感じ,実際には少し軽いのに重いような気がする点を除けば作りもしっかりしていて見栄えもいいので大変気に入った.だが,以前使っていたAF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-EDに比べると倍近く重いのでこれを首から下げて歩くのは結構大変だった.

本当はリスを撮りたくて円山公園内を歩いたのだが,雨上がり直後だったせいか姿を見る事もできず,北海道神宮の境内でナナカマドの実が色付いたのを撮って帰ってきた.

『プロ自転車競技選手は長生き、ドーピングも影響なし? 仏調査

プロの自転車競技選手は、路上での悲惨な衝突事故や、危険な運動能力向上薬物によって早死にしやすいというのが世間のイメージだが、男性のプロ選手は、同世代の一般男性よりも長生きする可能性が高いという新しい調査結果が3日、オランダ・アムステルダム(Amsterdam)で開催された欧州心臓病学会(European Society of Cardiology)の年次総会で発表された。

仏パリ心臓血管研究所(Paris Cardiovascular Centre)のエロワ・マリヨン(Eloi Marijon)氏率いる研究チームが、自転車ロードレースの最高峰ツール・ド・フランス(Tour de France)のフランス人参加選手を対象に行った調査によると、男性のプロ自転車競技選手は、同世代の一般人と比較して、平均で何と6.3年も長生きする可能性が高いという。

研究チームは、1947年以降にツール・ド・フランスで少なくとも1度は完走した経験のあるフランス人選手合計786人の寿命を調べて、平均的なフランス人男性の寿命との比較を行った。

調査の結果、このグループの死亡率は、一般人グループの死亡率よりも41%低いことがわかった。がんと呼吸器系疾患による死亡率は、それぞれ44%と72%低く、心血管系での死亡率は3分の1低かった。

自転車競技では、1950~60年代のアンフェタミン、1970~80年代のアナボリックステロイド、1990年代以降のエリスロポエチンや成長ホルモンといったドーピングが行われた時代が3回あるが、それにもかかわらず、こうした長生きの傾向が確認された。ただし、1990年以降のドーピング時代のデータは暫定的であり、この傾向を確かめるにはさらなる時間が必要、と研究チームは注意を促している。

運動選手には、習慣的な運動を引退後も継続して行う人が多く、喫煙者もほとんどいないので、自転車競技選手の長生きの傾向は、健康的な生活様式によって部分的に説明できるかもしれないと研究は述べている。』

少なくとも自転車は健康に良いみたいです.

プロの自転車競技選手は、路上での悲惨な衝突事故や、危険な運動能力向上薬物によって早死にしやすいというのが世間のイメージだが、男性のプロ選手は、同世代の一般男性よりも長生きする可能性が高いという新しい調査結果が3日、オランダ・アムステルダム(Amsterdam)で開催された欧州心臓病学会(European Society of Cardiology)の年次総会で発表された。

仏パリ心臓血管研究所(Paris Cardiovascular Centre)のエロワ・マリヨン(Eloi Marijon)氏率いる研究チームが、自転車ロードレースの最高峰ツール・ド・フランス(Tour de France)のフランス人参加選手を対象に行った調査によると、男性のプロ自転車競技選手は、同世代の一般人と比較して、平均で何と6.3年も長生きする可能性が高いという。

研究チームは、1947年以降にツール・ド・フランスで少なくとも1度は完走した経験のあるフランス人選手合計786人の寿命を調べて、平均的なフランス人男性の寿命との比較を行った。

調査の結果、このグループの死亡率は、一般人グループの死亡率よりも41%低いことがわかった。がんと呼吸器系疾患による死亡率は、それぞれ44%と72%低く、心血管系での死亡率は3分の1低かった。

自転車競技では、1950~60年代のアンフェタミン、1970~80年代のアナボリックステロイド、1990年代以降のエリスロポエチンや成長ホルモンといったドーピングが行われた時代が3回あるが、それにもかかわらず、こうした長生きの傾向が確認された。ただし、1990年以降のドーピング時代のデータは暫定的であり、この傾向を確かめるにはさらなる時間が必要、と研究チームは注意を促している。

運動選手には、習慣的な運動を引退後も継続して行う人が多く、喫煙者もほとんどいないので、自転車競技選手の長生きの傾向は、健康的な生活様式によって部分的に説明できるかもしれないと研究は述べている。』

少なくとも自転車は健康に良いみたいです.

ニコンのAF-S VR Zoom Nikkor ED 70-300mm F4.5-5.6 Gという望遠ズームレンズは良いレンズだ.フルサイズに対応しているが,軽くて手ブレ補正が付いているのでD7000といっしょに使うのにちょうどいいので購入した.

逆光にはやや弱くフレアでコントラストが低下するものの解像度も十分だと思っていたのだが,D7100になりセンサー解像度が上がったために物足りなさを感じるようになってきた.D800でも画角あたりの解像度はあまり変わらずやはりレンズが撮像センサーに負けている感じがしてしまうのだった.

そんなことに気づいてしまったところへ,この春ニコンから新レンズが登場した.AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VRである.10年以上前から発売されている先代の80-400mmはニコン初のVR(手ブレ補正)搭載レンズだったが,AFが猛烈に遅いというので買い控えていたものだ.

新レンズはEDガラス4枚に加え色収差に対して蛍石並みの特性を発揮するスーパーEDガラスを採用し,さらにレンズ内の光の乱反射を抑えるナノクリスタルコーティングを施すというほぼフルスペックだ.画質は相当期待出来そうだったが,大方の評価が出揃うのを待って,やはり良さそうなので購入することにしたのだ.

購入はいつものネットショップで,不要になる70-300mmと買ってはみたものの出番のほとんどなかったキャノンの70-200F4ISの2本を下取り交換に出す事にした.在庫があったのでレンズ2本を週末に送り出せば来週末にはテスト撮影できるだろう.

逆光にはやや弱くフレアでコントラストが低下するものの解像度も十分だと思っていたのだが,D7100になりセンサー解像度が上がったために物足りなさを感じるようになってきた.D800でも画角あたりの解像度はあまり変わらずやはりレンズが撮像センサーに負けている感じがしてしまうのだった.

そんなことに気づいてしまったところへ,この春ニコンから新レンズが登場した.AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VRである.10年以上前から発売されている先代の80-400mmはニコン初のVR(手ブレ補正)搭載レンズだったが,AFが猛烈に遅いというので買い控えていたものだ.

新レンズはEDガラス4枚に加え色収差に対して蛍石並みの特性を発揮するスーパーEDガラスを採用し,さらにレンズ内の光の乱反射を抑えるナノクリスタルコーティングを施すというほぼフルスペックだ.画質は相当期待出来そうだったが,大方の評価が出揃うのを待って,やはり良さそうなので購入することにしたのだ.

購入はいつものネットショップで,不要になる70-300mmと買ってはみたものの出番のほとんどなかったキャノンの70-200F4ISの2本を下取り交換に出す事にした.在庫があったのでレンズ2本を週末に送り出せば来週末にはテスト撮影できるだろう.

『光学20倍ズームで最小最軽量ソニーサイバーショット DSC-WX300

光学10倍ズーム機並みの小型ボディーに光学20倍の高倍率ズームを搭載したコンパクト機。

光学20倍クラスは、各社が撮影機能の充実や、さらなる高倍率化を図る激戦区だが、ここまでのコンパクト化は、これまでにないトレンド。“パスポートサイズ”のハンディカムや、ウォークマンでみせたソニーの真骨頂“小型化”の流れを見事に受け継いだ製品といえる。

ここまでコンパクトになると、性能が気になるが、高倍率ズームの望遠撮影で心配なブレは、強力な手ブレ補正がサポート。光学20倍の望遠撮影でも60分の1秒程度のシャッタースピードでブレずに撮影ができた。飛び抜けた性能ではないが、このサイズで叶えているのが素晴らしい。さらに、カメラを構えた状態で常時補正しているのもポイント。液晶画面が揺れないため、“構図が決めやすくるなる”というメリットが生まれる。

等倍から20倍までのズーム移動は3秒弱と動作速度は標準だが、AF速度は素早く、明るい屋外なら最大望遠時でもピント合わせがもたつくことはない。

画質はシャープ感があり色乗りのよい発色。望遠側で拡大してみると輪郭のにじみはあるが、広角側のゆがみは補正され周辺描写の乱れもわずか。レンズ口径が小型化したことを考えれば十分満足のいく画質だ。

昨今のデジカメのトレンド“WiFi機能”ももちろん搭載。スマホから専用アプリで、リモート撮影や画像転送が可能。

弟分の『WX200』では、WiFi利用時のバッテリーの消耗具合が気になったが、大容量バッテリー採用の『WX300』は、約100枚ほど撮ったあとに、3回のリモート撮影と50枚の画像をスマホに転送しても、バッテリーの目盛りは減らなかった。

GPS非搭載だけが残念だが、高倍率ズームにWiFi、スタミナバッテリーを備えた小型ボディーは、気ままなお散歩や荷物を減らしたい旅行のお供に最適な1台だ。』

修理に出していたクラッシックカメラを受け取りにカメラ店に行ったついでに,いつもはネットで見ているだけの新型のデジカメの実物を見ていたら,このWX300のデザインがとても気に入ってしまった.しかし,いい大人がそのくらいのことでまた衝動買いしてはいけないと考え直してカタログだけもらって帰ってきた.

実は,PowerShot S95を買い,娘のiPhone 4Sのカメラを見た時にもうコンデジを買うのは止めようと思ったし,ほんの数日前までは買う気はなかったのだが,今年のサイクリング用のコンデジをどれにしようかと考えた時にやはりもっと高性能で小型軽量なコンデジが欲しくなったのだ.

私の自転車のサドルバッグにはいままでNikon S600が積んであり,今までここにアップしたようなまあまあな画質の記録写真は撮れるのであるが,夜明けの薄暗い中での高感度画質と4倍ズームには物足りなさを感じていたので,これを改善できてかつ大きさがS600くらいのコンデジが欲しくなったところだった.

一応,ネットで他にもいい物はないかと調べてみたのだが,やはり一目惚れした弱みなのかどうしてもWX300が一番いいように思ってしまい,買わないとサイクリングに行って後悔しそうな気がしてきて,買わないで後悔するよりは買ってから反省したほうがいいかもしれないという結論になった.

まだ,サイクリングには連れて行っていないがこの20倍ズームなら今まで撮れなかった景色が撮れるような気がしている.サイクリングにはiPhone5も持って行くので,Wi-Fi経由でiPhoneに撮った写真を転送しネットへアップするにも役立ちそうだ.

今年はD800とD7100の2つのシステムのカメラを更新して素晴らしい画質を体験してしまったので,WX300の画質をそれらと比べる気になどなれないが,サイクリングの相棒としてならきっと十分にいい仕事をしてくれるのではないかと期待している.

光学10倍ズーム機並みの小型ボディーに光学20倍の高倍率ズームを搭載したコンパクト機。

光学20倍クラスは、各社が撮影機能の充実や、さらなる高倍率化を図る激戦区だが、ここまでのコンパクト化は、これまでにないトレンド。“パスポートサイズ”のハンディカムや、ウォークマンでみせたソニーの真骨頂“小型化”の流れを見事に受け継いだ製品といえる。

ここまでコンパクトになると、性能が気になるが、高倍率ズームの望遠撮影で心配なブレは、強力な手ブレ補正がサポート。光学20倍の望遠撮影でも60分の1秒程度のシャッタースピードでブレずに撮影ができた。飛び抜けた性能ではないが、このサイズで叶えているのが素晴らしい。さらに、カメラを構えた状態で常時補正しているのもポイント。液晶画面が揺れないため、“構図が決めやすくるなる”というメリットが生まれる。

等倍から20倍までのズーム移動は3秒弱と動作速度は標準だが、AF速度は素早く、明るい屋外なら最大望遠時でもピント合わせがもたつくことはない。

画質はシャープ感があり色乗りのよい発色。望遠側で拡大してみると輪郭のにじみはあるが、広角側のゆがみは補正され周辺描写の乱れもわずか。レンズ口径が小型化したことを考えれば十分満足のいく画質だ。

昨今のデジカメのトレンド“WiFi機能”ももちろん搭載。スマホから専用アプリで、リモート撮影や画像転送が可能。

弟分の『WX200』では、WiFi利用時のバッテリーの消耗具合が気になったが、大容量バッテリー採用の『WX300』は、約100枚ほど撮ったあとに、3回のリモート撮影と50枚の画像をスマホに転送しても、バッテリーの目盛りは減らなかった。

GPS非搭載だけが残念だが、高倍率ズームにWiFi、スタミナバッテリーを備えた小型ボディーは、気ままなお散歩や荷物を減らしたい旅行のお供に最適な1台だ。』

修理に出していたクラッシックカメラを受け取りにカメラ店に行ったついでに,いつもはネットで見ているだけの新型のデジカメの実物を見ていたら,このWX300のデザインがとても気に入ってしまった.しかし,いい大人がそのくらいのことでまた衝動買いしてはいけないと考え直してカタログだけもらって帰ってきた.

実は,PowerShot S95を買い,娘のiPhone 4Sのカメラを見た時にもうコンデジを買うのは止めようと思ったし,ほんの数日前までは買う気はなかったのだが,今年のサイクリング用のコンデジをどれにしようかと考えた時にやはりもっと高性能で小型軽量なコンデジが欲しくなったのだ.

私の自転車のサドルバッグにはいままでNikon S600が積んであり,今までここにアップしたようなまあまあな画質の記録写真は撮れるのであるが,夜明けの薄暗い中での高感度画質と4倍ズームには物足りなさを感じていたので,これを改善できてかつ大きさがS600くらいのコンデジが欲しくなったところだった.

一応,ネットで他にもいい物はないかと調べてみたのだが,やはり一目惚れした弱みなのかどうしてもWX300が一番いいように思ってしまい,買わないとサイクリングに行って後悔しそうな気がしてきて,買わないで後悔するよりは買ってから反省したほうがいいかもしれないという結論になった.

まだ,サイクリングには連れて行っていないがこの20倍ズームなら今まで撮れなかった景色が撮れるような気がしている.サイクリングにはiPhone5も持って行くので,Wi-Fi経由でiPhoneに撮った写真を転送しネットへアップするにも役立ちそうだ.

今年はD800とD7100の2つのシステムのカメラを更新して素晴らしい画質を体験してしまったので,WX300の画質をそれらと比べる気になどなれないが,サイクリングの相棒としてならきっと十分にいい仕事をしてくれるのではないかと期待している.

『北海道マラソン 応募初日に定員の1万2千人 「フル」は即日締め切り

2013北海道マラソン組織委員会は8日、札幌市内で8月25日に開催する大会のフルマラソン参加申し込みが、定員の1万2千人に達したため募集初日で締め切ったと発表した。昨年は募集開始から4日目だったのに対し、今回はわずか1日の「狭き門」となった。

今大会は、フルの定員を昨年の1万1千人から千人増やした。新設した、11・5キロのショートコースを走る「ファンラン」(定員3千人)は、初日申し込みは約千人だった。

同組織委は大会人気の理由を「大通公園発着のコースは沿道の景観が良く、『ぜひ走りたい』という道外ランナーが増えた」と説明。ファンランは24日まで受け付け、定員を超えた場合は抽選する。』

今年は潔くやめておくことにしました.

2013北海道マラソン組織委員会は8日、札幌市内で8月25日に開催する大会のフルマラソン参加申し込みが、定員の1万2千人に達したため募集初日で締め切ったと発表した。昨年は募集開始から4日目だったのに対し、今回はわずか1日の「狭き門」となった。

今大会は、フルの定員を昨年の1万1千人から千人増やした。新設した、11・5キロのショートコースを走る「ファンラン」(定員3千人)は、初日申し込みは約千人だった。

同組織委は大会人気の理由を「大通公園発着のコースは沿道の景観が良く、『ぜひ走りたい』という道外ランナーが増えた」と説明。ファンランは24日まで受け付け、定員を超えた場合は抽選する。』

今年は潔くやめておくことにしました.

D7100 vs D7000 vs D5200 (DxO Mark Score)

2013年3月28日 趣味

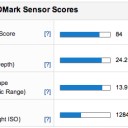

DxO MarkにD7100のセンサースコアが出たようなのでD5200やD7000と比べてみた.グラフは上からD7100, D7000 , D5200 の順である.

予想された通りD7100とD5200のセンサーはほとんど同一でD7000と比べて高感度特性が少し良くなっている程度だった.とは言っても画素数が1600万画素から2400万画素にアップしての話だからセンサーの性能は相対的にはかなり良くなっているということなのだろう.技術の進歩は衰えていないようだ

解像感は先日書いたとおりだから,全体として実写でどの程度良くなったかを自分の目で確認するのが楽しみだ.

予想された通りD7100とD5200のセンサーはほとんど同一でD7000と比べて高感度特性が少し良くなっている程度だった.とは言っても画素数が1600万画素から2400万画素にアップしての話だからセンサーの性能は相対的にはかなり良くなっているということなのだろう.技術の進歩は衰えていないようだ

解像感は先日書いたとおりだから,全体として実写でどの程度良くなったかを自分の目で確認するのが楽しみだ.

D7100 vs D600 vs 5DMk3 (JPEG画像)

2013年3月27日 趣味

DpreviewにD7100のサンプル画像が上がったので,前回 D800 vs 5DMk3で比較した部分についてJPEG ISO400での画像をD7100とD600と5DMk3で比較してみることにした.

写真はDpreviewのJPEG ISO400のサンプル画像の周辺部を切り出したもので,上からD7100,D600,5DMk3の順である.D800の画像も実は比較してみたのだが,D600とD800は高感度画質も含めてほとんど同じで違うのはピクセル解像度のみと言ってもいいくらいなのでここには取り上げなかった.

私には,APS-Cかフルサイズかということを別にして,単純に2200万画素と2400万画素で同程度のピクセル解像度の画像として比較した場合はD600が抜き出ていてD7100と5DMk3はISO400では同等かややD7100優位に見えた.

前回も書いたが5D Mark3はカラーが少し鮮やかでコントラストもやや高めなぶんノイズが目立つ感じで私にはカラーノイズが多く見えるところが気に入らないのだ.ただしもっと高感度ではD7100はノイズで画質が悪化するから高感度画質ではやはりフルサイズ機にかなわないことは明らかである.

カメラの撮影機能では圧倒的に5DMk3が上で次がD7100,そしてD600という順番だからオールマイティな1台という点ならやはり5DMk3がいいだろうが,価格もそれなりになるわけだ.風景写真などをじっくり高画質で撮るならD600やD800が最適であとはプリント出力に必要なサイズ次第でどちらか決めればいいだろう.

D7100の利点はレンズを含めても軽量で取り回しが良く,カメラの機能も十分でコストパフォーマンスにも優れるところだ.D7000と比較すると高感度画質も確実に上がっているし,解像感は比較にならないほど良くなっているから予算があるならD7000からの買い換えで迷う必要はないだろう.

巷ではフルサイズに憧れながらもD600とD7100を比較して悩んでいる人もいるようだが,三脚を使って風景写真を撮ったり撮影会でポートレイトを撮るような人を除けば,ほとんどの人はよりシャッターチャンスに強いD7100のほうがいい写真が撮れる確率が高いだろう.

写真はDpreviewのJPEG ISO400のサンプル画像の周辺部を切り出したもので,上からD7100,D600,5DMk3の順である.D800の画像も実は比較してみたのだが,D600とD800は高感度画質も含めてほとんど同じで違うのはピクセル解像度のみと言ってもいいくらいなのでここには取り上げなかった.

私には,APS-Cかフルサイズかということを別にして,単純に2200万画素と2400万画素で同程度のピクセル解像度の画像として比較した場合はD600が抜き出ていてD7100と5DMk3はISO400では同等かややD7100優位に見えた.

前回も書いたが5D Mark3はカラーが少し鮮やかでコントラストもやや高めなぶんノイズが目立つ感じで私にはカラーノイズが多く見えるところが気に入らないのだ.ただしもっと高感度ではD7100はノイズで画質が悪化するから高感度画質ではやはりフルサイズ機にかなわないことは明らかである.

カメラの撮影機能では圧倒的に5DMk3が上で次がD7100,そしてD600という順番だからオールマイティな1台という点ならやはり5DMk3がいいだろうが,価格もそれなりになるわけだ.風景写真などをじっくり高画質で撮るならD600やD800が最適であとはプリント出力に必要なサイズ次第でどちらか決めればいいだろう.

D7100の利点はレンズを含めても軽量で取り回しが良く,カメラの機能も十分でコストパフォーマンスにも優れるところだ.D7000と比較すると高感度画質も確実に上がっているし,解像感は比較にならないほど良くなっているから予算があるならD7000からの買い換えで迷う必要はないだろう.

巷ではフルサイズに憧れながらもD600とD7100を比較して悩んでいる人もいるようだが,三脚を使って風景写真を撮ったり撮影会でポートレイトを撮るような人を除けば,ほとんどの人はよりシャッターチャンスに強いD7100のほうがいい写真が撮れる確率が高いだろう.

昨日,D7100が届いたのでさっそく手持ちのレンズでレンズによる解像感の違いをテストしてみた.D800とEOS 5DMk2でテストした時にはレンズの差よりも撮像素子の画素数の方が解像感に与える影響が大きいような気がしたのが,2400万画素でローパスレスのD7100の撮像素子の性能を引き出すのにD7000で常用していたAF-S DX16-85mmF3.5-5.6で十分なのかがちょっと気になっていたからである.

写真は上から順にPC micro 85mmF2.8D,24-70mmF2.8,DX16-85mmF3.5-5.6でチャートを撮影し,中心付近の一部を100%に拡大したものである.結論から言うと細かく見ると若干FX対応レンズの方が良さそうな感じもするが,DX16-85mmでも十分な解像感が得られる事がわかった.

D7000はもう下取りに出してしまったので直接比較することは出来ないが,これを見る限りDX16-85mmを使っても確実に解像感は上がっているから,D7000からD7100への買い替えは期待通りの結果になるだろう.

D7000に比べるとAFやホワイトバランスなどの性能も上がっているはずだが,それらについては実際に色々な物を撮ってみないとわからないので,今後に期待することにしよう.

写真は上から順にPC micro 85mmF2.8D,24-70mmF2.8,DX16-85mmF3.5-5.6でチャートを撮影し,中心付近の一部を100%に拡大したものである.結論から言うと細かく見ると若干FX対応レンズの方が良さそうな感じもするが,DX16-85mmでも十分な解像感が得られる事がわかった.

D7000はもう下取りに出してしまったので直接比較することは出来ないが,これを見る限りDX16-85mmを使っても確実に解像感は上がっているから,D7000からD7100への買い替えは期待通りの結果になるだろう.

D7000に比べるとAFやホワイトバランスなどの性能も上がっているはずだが,それらについては実際に色々な物を撮ってみないとわからないので,今後に期待することにしよう.

『スマホで撮った写真、無料でフォトブックに ミクシィの新サービス「nohana」

ミクシィは2月19日、スマートフォンで撮影・アップロードした写真をフォトブックにできるサービス「nohana」(ノハナ)を公開した。フォトブックは月1回、無料(送料別途)で届くのが特徴。無料フォトブックの魅力で顧客を獲得し、2冊目以降の販売や、カメラマン派遣など周辺サービスで収益化する計画だ。

「DeployGate」、「Petite jete」(すでに終了)に続く同社新規事業の第3弾。無料のiPhoneアプリ(公開済み)かAndroidアプリ(今春公開予定)からお気に入りの写真を投稿し、サーバに保管したり、家族など指定した人と共有できる。

アップロードした写真が20枚以上たまると、簡単な手続きのみで毎月1冊、フォトブックが届く。1冊目は送料90円のみ支払えば無料で届き、2冊目以降は1冊525円(送料別。1050円以上注文すれば送料無料)と安価に抑えた。旅行や子どものイベントなどでフォトブックを作ったり、遠くに住む家族に届けるといった用途を想定している。

フォトブックの無料配布で多くのユーザーを集め、追加購入など有料サービスで収益化していく計画。カメラマンが指定の場所まで出張する撮影サービス(50カット、2~3万円前後を想定)や撮影会、企業とタイアップした撮影付きイベント、プライベートスタジオの運営といったサービス展開を検討している。』

毎月1冊フォトブックが送料90円のみで作れるとなれば,やってみない手はないと思い,さっそくiPhoneに入っているデータで試しに1冊作ってみたのが2週間ほど前.昨日,それがクロネコメール便で届いた.

印刷なので画質は自分でインクジェットプリンタで写真用紙に印刷したものとは比べようもないが,週刊誌の写真みたいな感じでサービス版よりは大きなサイズで見ることが出来る.20枚で1冊になっていて写真にコメントが入れられるのでタイトルや説明をつける事ができるのは便利でもある.

写真のExifから自動的に入ってしまう撮影日時がちょっと邪魔だったり,入るのは撮影日時だけで絞りやシャッタースピードなどの撮影データが入れられないのは残念なところだ.設定で自分の表示したいデータだけを選べるようにするといいだろう.

フォトブックにはこの他にページのサムネイルを印刷したカードもついてくる.これがあるといちいちフォトブックの中身を見なくともどんな写真があるのかがわかるのでフォトブックのカタログ代わりに使うといいのではないだろうか.

iOSのアプリはまだちょっと使いにくい部分もあるのだが,フォトブック自体は結構気に入ったので手持ちの写真でまた何冊か作ってみたいと思っている.

ミクシィは2月19日、スマートフォンで撮影・アップロードした写真をフォトブックにできるサービス「nohana」(ノハナ)を公開した。フォトブックは月1回、無料(送料別途)で届くのが特徴。無料フォトブックの魅力で顧客を獲得し、2冊目以降の販売や、カメラマン派遣など周辺サービスで収益化する計画だ。

「DeployGate」、「Petite jete」(すでに終了)に続く同社新規事業の第3弾。無料のiPhoneアプリ(公開済み)かAndroidアプリ(今春公開予定)からお気に入りの写真を投稿し、サーバに保管したり、家族など指定した人と共有できる。

アップロードした写真が20枚以上たまると、簡単な手続きのみで毎月1冊、フォトブックが届く。1冊目は送料90円のみ支払えば無料で届き、2冊目以降は1冊525円(送料別。1050円以上注文すれば送料無料)と安価に抑えた。旅行や子どものイベントなどでフォトブックを作ったり、遠くに住む家族に届けるといった用途を想定している。

フォトブックの無料配布で多くのユーザーを集め、追加購入など有料サービスで収益化していく計画。カメラマンが指定の場所まで出張する撮影サービス(50カット、2~3万円前後を想定)や撮影会、企業とタイアップした撮影付きイベント、プライベートスタジオの運営といったサービス展開を検討している。』

毎月1冊フォトブックが送料90円のみで作れるとなれば,やってみない手はないと思い,さっそくiPhoneに入っているデータで試しに1冊作ってみたのが2週間ほど前.昨日,それがクロネコメール便で届いた.

印刷なので画質は自分でインクジェットプリンタで写真用紙に印刷したものとは比べようもないが,週刊誌の写真みたいな感じでサービス版よりは大きなサイズで見ることが出来る.20枚で1冊になっていて写真にコメントが入れられるのでタイトルや説明をつける事ができるのは便利でもある.

写真のExifから自動的に入ってしまう撮影日時がちょっと邪魔だったり,入るのは撮影日時だけで絞りやシャッタースピードなどの撮影データが入れられないのは残念なところだ.設定で自分の表示したいデータだけを選べるようにするといいだろう.

フォトブックにはこの他にページのサムネイルを印刷したカードもついてくる.これがあるといちいちフォトブックの中身を見なくともどんな写真があるのかがわかるのでフォトブックのカタログ代わりに使うといいのではないだろうか.

iOSのアプリはまだちょっと使いにくい部分もあるのだが,フォトブック自体は結構気に入ったので手持ちの写真でまた何冊か作ってみたいと思っている.

『ニコン、デジタル一眼レフ「D7100」を発売 高い描写性能と被写体捕捉性能

ニコンの子会社ニコンイメージングジャパンは21日、被写体の細部まで精細に再現する高い描写性能と高い被写体捕捉性能を小型・軽量ボディーに凝縮した、ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラ「D7100」を3月に発売すると発表した。

「D7100」は、有効画素数2410万画素、ニコンDXフォーマットCMOSセンサーと高性能画像処理エンジン「EXPEED 3」、鮮鋭感の高い描写を実現する光学ローパスフィルターレス仕様を採用している。描写性能に優れたNIKKORレンズと組み合わせることで、高画素、高精細の「D7100」の画質性能を最大限に引き出すことができる。

また、高密度51点AFシステムを搭載し、被写体を的確に捕捉、追尾する高い被写体捕捉性能を発揮する。使用頻度の高い中央部15点にはクロスタイプセンサーを採用。中央部1点のフォーカスポイントはf/8まで対応しており、開放F値4の望遠NIKKORレンズにテレコンバーター(2.0x)の組み合わせで合成F値が8になる場合でもスムーズなAF撮影が可能。

さらに、「D7100」は新たな撮像範囲「対DX 1.3×クロップ」での撮影が可能。装着レンズの約1.5倍の焦点距離に相当する撮影画角となるDXフォーマットからさらに約1.3倍、つまり装着レンズの約2倍の焦点距離相当の撮影画角となるため、被写体を引き寄せて撮影することができる。「対DX1.3×クロップ」時には、51点のフォーカスポイントが画面全域を広くカバー。また、約7コマ/秒の高速連続撮影もでき、動きの速い被写体でも的確に捉えられる。』

D800を購入してまだ2ヶ月も経っていないからD7000をD7100に更新するのは今年の夏休み前ぐらいでいいかと思っていたのだが,初値13万のはずがすでに124200円になっており,予約特典で液晶保護フィルム&SDHCカード32GB付きというものだからついポチッとやってしまった.D7000は使わなくなるだろうから購入時に下取りしてもらう条件にした.

D7000は価格も性能もバランスが非常にいいカメラだが,AFの性能だけは最初からちょっと物足りなく,高感度性能もD800に比べるとかなり見劣りするようになった.良いカメラだがD7100が出たので世代交代は仕方ないだろう.D800でDXのレンズを使うとD7000と同等以上の画質なのだが,ハンドリングや連射性能を考えるとやはりDX専用機は必要である.

今回,D800でレンズ性能をテストしてみてわかったことは撮像素子の画素数が上がり,画像処理のソフトが進化すると手持ちのレンズの見かけの性能が上がるということである.倍率色収差軽減 や自動ゆがみ補正はD7000にもあるのだが,ローパスフィルターレスの2400万画素とEXPEED3による画質向上は間違いないだろうし,高感度性能もD5200と同等かそれ以上にはなるだろう.

だから,D7100にすれば手持ちのDXレンズや古いニッコールレンズの性能を今まで以上に引き出せるわけで,DXのシステムを捨てるのでもなければD7100の購入に議論の余地はないのである.実はD7100の発表前にX100をX100sに交代する考えもあったのだが,X-E1の後継機がX100sの事実上のレンズ交換モデルになるような気がするので今回はX100sを見送ることにしたのだ.

D7100の発売日は3月末なのでまだ1ヶ月以上あるが,D7100でDXレンズや古いニッコールレンズの解像感がどれほど上がるのかと考えると今から届くのが楽しみだ.

ニコンの子会社ニコンイメージングジャパンは21日、被写体の細部まで精細に再現する高い描写性能と高い被写体捕捉性能を小型・軽量ボディーに凝縮した、ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラ「D7100」を3月に発売すると発表した。

「D7100」は、有効画素数2410万画素、ニコンDXフォーマットCMOSセンサーと高性能画像処理エンジン「EXPEED 3」、鮮鋭感の高い描写を実現する光学ローパスフィルターレス仕様を採用している。描写性能に優れたNIKKORレンズと組み合わせることで、高画素、高精細の「D7100」の画質性能を最大限に引き出すことができる。

また、高密度51点AFシステムを搭載し、被写体を的確に捕捉、追尾する高い被写体捕捉性能を発揮する。使用頻度の高い中央部15点にはクロスタイプセンサーを採用。中央部1点のフォーカスポイントはf/8まで対応しており、開放F値4の望遠NIKKORレンズにテレコンバーター(2.0x)の組み合わせで合成F値が8になる場合でもスムーズなAF撮影が可能。

さらに、「D7100」は新たな撮像範囲「対DX 1.3×クロップ」での撮影が可能。装着レンズの約1.5倍の焦点距離に相当する撮影画角となるDXフォーマットからさらに約1.3倍、つまり装着レンズの約2倍の焦点距離相当の撮影画角となるため、被写体を引き寄せて撮影することができる。「対DX1.3×クロップ」時には、51点のフォーカスポイントが画面全域を広くカバー。また、約7コマ/秒の高速連続撮影もでき、動きの速い被写体でも的確に捉えられる。』

D800を購入してまだ2ヶ月も経っていないからD7000をD7100に更新するのは今年の夏休み前ぐらいでいいかと思っていたのだが,初値13万のはずがすでに124200円になっており,予約特典で液晶保護フィルム&SDHCカード32GB付きというものだからついポチッとやってしまった.D7000は使わなくなるだろうから購入時に下取りしてもらう条件にした.

D7000は価格も性能もバランスが非常にいいカメラだが,AFの性能だけは最初からちょっと物足りなく,高感度性能もD800に比べるとかなり見劣りするようになった.良いカメラだがD7100が出たので世代交代は仕方ないだろう.D800でDXのレンズを使うとD7000と同等以上の画質なのだが,ハンドリングや連射性能を考えるとやはりDX専用機は必要である.

今回,D800でレンズ性能をテストしてみてわかったことは撮像素子の画素数が上がり,画像処理のソフトが進化すると手持ちのレンズの見かけの性能が上がるということである.倍率色収差軽減 や自動ゆがみ補正はD7000にもあるのだが,ローパスフィルターレスの2400万画素とEXPEED3による画質向上は間違いないだろうし,高感度性能もD5200と同等かそれ以上にはなるだろう.

だから,D7100にすれば手持ちのDXレンズや古いニッコールレンズの性能を今まで以上に引き出せるわけで,DXのシステムを捨てるのでもなければD7100の購入に議論の余地はないのである.実はD7100の発表前にX100をX100sに交代する考えもあったのだが,X-E1の後継機がX100sの事実上のレンズ交換モデルになるような気がするので今回はX100sを見送ることにしたのだ.

D7100の発売日は3月末なのでまだ1ヶ月以上あるが,D7100でDXレンズや古いニッコールレンズの解像感がどれほど上がるのかと考えると今から届くのが楽しみだ.

ロッカースキーの使用感

2013年2月19日 趣味 先日,札幌国際スキー場へ行ってきた.今回は一人で行ったので最大斜度30度というダウンヒルコースを含めて10本以上は思い切り滑ることが出来た.今年はロッカースキーが注目を浴びているようで,このブログへも「ロッカースキーとは?」で検索してやって来る人が多いので,少しだけロッカースキーの感想を書いてみる.

今まで乗っていたサロモンの板はいわゆるカービングスキーで短いけれど結構硬めで重さもある板だった.今回私が購入したのはロシニョールの「EXPERIENCE 88 TPX」という板である.これはオールラウンドモデルといわれるものでロッカーキャンパーになっていて深雪もゲレンデもそれなりに滑れるということらしい.

滑ってみて最初に気がついた事は,「板の幅が広い」ということだ.そんなことは見ればわかるのだが,滑って分かる事はエッジの位置が今までとは違うということだ.特に内エッジが今までよりかなり内側に遠くなってエッジへの荷重がしにくくなった感じで,エッジに乗っている感じが薄くなった.

もう一つは「先端部のエッジのひっかかりがなくなった」ことだ.これは特にバーンが不整な時にもまったくといっていいほどスキー先端のひっかかりがなくなった.だから突然に足を取られるようなことがなくなり,幅が広いことと相まって滑走中の安定感が増した.

で,滑りがどう変わったか,どう変えると滑りやすいかというと,荷重したエッジでシャープに切り込むような滑り方ではなくて,スキーの底面で雪を押しつぶすような感じの滑り方にしてカービングより気持ち大きな弧でターンすると実に気持ち良く滑る事ができた.サイドベントとエッジを使って曲がるのではなく板を面でスライドさせていく感じである.

残念ながらまだ膝上の深雪では滑ってないのでわからないが,これだけ幅があればさほどスピードを出さなくとも気持ちよく板が浮いてくるだろうし,バランスも取りやすいのではないだろうか.

ちなみにスピードを出したときの安定感も悪くないが,方向を変えるときはエッジが効きにくいぶん思ったより横に流れるので他の人がいる狭いところでスピードを出すのはやめたほうがいいように思う.また,コブ斜面には向いていないと思う.

カービングスキーに比べると小回りや高速ターンは苦手になるが,ゆったりと景色を楽しみながらマイペースで滑るにはいいように思う.ガンガン滑って上達したい人よりは,そういうのはもうやめてゆっくりスキーを楽しもうという人に丁度いいのではないだろうか.

最後にアドバイスだが,あまり幅の広い板はゴンドラのスキーホルダーに入らずスノーボードのようにキャビンへ持って入らなければならないから,長い板は他人の迷惑になるので幅と長さのバランスをよく考えて買ったほうがいいだろう.ちなみに私の板では札幌国際の8人乗りはOKだったが,6人乗りのほうはダメだった.

今まで乗っていたサロモンの板はいわゆるカービングスキーで短いけれど結構硬めで重さもある板だった.今回私が購入したのはロシニョールの「EXPERIENCE 88 TPX」という板である.これはオールラウンドモデルといわれるものでロッカーキャンパーになっていて深雪もゲレンデもそれなりに滑れるということらしい.

滑ってみて最初に気がついた事は,「板の幅が広い」ということだ.そんなことは見ればわかるのだが,滑って分かる事はエッジの位置が今までとは違うということだ.特に内エッジが今までよりかなり内側に遠くなってエッジへの荷重がしにくくなった感じで,エッジに乗っている感じが薄くなった.

もう一つは「先端部のエッジのひっかかりがなくなった」ことだ.これは特にバーンが不整な時にもまったくといっていいほどスキー先端のひっかかりがなくなった.だから突然に足を取られるようなことがなくなり,幅が広いことと相まって滑走中の安定感が増した.

で,滑りがどう変わったか,どう変えると滑りやすいかというと,荷重したエッジでシャープに切り込むような滑り方ではなくて,スキーの底面で雪を押しつぶすような感じの滑り方にしてカービングより気持ち大きな弧でターンすると実に気持ち良く滑る事ができた.サイドベントとエッジを使って曲がるのではなく板を面でスライドさせていく感じである.

残念ながらまだ膝上の深雪では滑ってないのでわからないが,これだけ幅があればさほどスピードを出さなくとも気持ちよく板が浮いてくるだろうし,バランスも取りやすいのではないだろうか.

ちなみにスピードを出したときの安定感も悪くないが,方向を変えるときはエッジが効きにくいぶん思ったより横に流れるので他の人がいる狭いところでスピードを出すのはやめたほうがいいように思う.また,コブ斜面には向いていないと思う.

カービングスキーに比べると小回りや高速ターンは苦手になるが,ゆったりと景色を楽しみながらマイペースで滑るにはいいように思う.ガンガン滑って上達したい人よりは,そういうのはもうやめてゆっくりスキーを楽しもうという人に丁度いいのではないだろうか.

最後にアドバイスだが,あまり幅の広い板はゴンドラのスキーホルダーに入らずスノーボードのようにキャビンへ持って入らなければならないから,長い板は他人の迷惑になるので幅と長さのバランスをよく考えて買ったほうがいいだろう.ちなみに私の板では札幌国際の8人乗りはOKだったが,6人乗りのほうはダメだった.

D800で大口径標準レンズ比較

2013年2月15日 趣味

上から順に

Nikon Ais 50mm F1.2

NIKKOR-S Auto 55mm F1.2(Ai改)

Nikon Noct-Nikkor Ais 58mm F1.2

撮影時の絞りは全て開放値.

他にもNikon Ais 50mm F1.4やNikon AF 50mm F1.4Dも比較してみたが,F4まで絞り込んでしまうと解像感では見分けがつかなくなる.

やはり明るいレンズは絞り開放で使ってこそレンズの性能が生かせるというものなのだろう.そういう意味では55mmF1.2で楽しむのもいいかもしれない.

こんな風にレンズの描写の微妙な違いがわかるD800はやはり面白い.

Nikon Ais 50mm F1.2

NIKKOR-S Auto 55mm F1.2(Ai改)

Nikon Noct-Nikkor Ais 58mm F1.2

撮影時の絞りは全て開放値.

他にもNikon Ais 50mm F1.4やNikon AF 50mm F1.4Dも比較してみたが,F4まで絞り込んでしまうと解像感では見分けがつかなくなる.

やはり明るいレンズは絞り開放で使ってこそレンズの性能が生かせるというものなのだろう.そういう意味では55mmF1.2で楽しむのもいいかもしれない.

こんな風にレンズの描写の微妙な違いがわかるD800はやはり面白い.

D800と5DMarkIIでマクロレンズ比較(その2)

2013年2月10日 趣味

今度はセンサーの違いによる解像感の違いを比較するために,同じMicro-Nikkor 105mmF4をD800と5DMarkIIにつけて撮り比べてみた.

予想通りとても同じレンズとは思えないほどの差が出た.やはり2200万画素ではまだレンズの解像度がセンサーの解像度を大きく上回っているようだ.

5DMarkIIにMicro-Nikkor 105mmF4をつけた画像を先日のマクロプラナーやアポマクロエルマリートと比較するとマクロプラナーに近い解像感だったからやはりこの3本のレンズの解像度の差はそれほど大きくないのではないだろうか.

それにしても同じレンズでこうも解像感が違うことに驚いたが,考えてみるとD800にはデフォルトで色収差補正機能があるのでその効果もあるのだろう.デジタル画像処理で歪曲収差のみならず色収差までも補正して昔のレンズも蘇らせてしまうとはまさに今までマウント変更で妥協しなかったニコンの面目躍如というところだろう.

予想通りとても同じレンズとは思えないほどの差が出た.やはり2200万画素ではまだレンズの解像度がセンサーの解像度を大きく上回っているようだ.

5DMarkIIにMicro-Nikkor 105mmF4をつけた画像を先日のマクロプラナーやアポマクロエルマリートと比較するとマクロプラナーに近い解像感だったからやはりこの3本のレンズの解像度の差はそれほど大きくないのではないだろうか.

それにしても同じレンズでこうも解像感が違うことに驚いたが,考えてみるとD800にはデフォルトで色収差補正機能があるのでその効果もあるのだろう.デジタル画像処理で歪曲収差のみならず色収差までも補正して昔のレンズも蘇らせてしまうとはまさに今までマウント変更で妥協しなかったニコンの面目躍如というところだろう.

D800と5DMarkIIでマクロレンズ比較(その1)

2013年2月8日 趣味

D800と5DMarkIIを使って手持ちのマクロレンズの解像度比較をしてみた.

上から5DMarkIIにヤシコンのマクロプラナー100mmF2.8,ライカRのアポマクロエルマリート100mmF2.8,そしてD800にマイクロニッコール105mmF4をつけてISO12233チャートを撮影した物を上二つはピクセル等倍で切り出したもの.D800のは等倍で切り出した後にピクセル解像度が5DMarkIIと同じになるようにリサイズした.

撮影時の絞りは全てF5.6で撮影感度は5DMarkIIはISO1000でD800はISO1250で三脚に固定して撮影している.

結果は見ての通りで,下から順に解像感が高いと感じた.3本のレンズの解像度が実際にこれほど違うとは思えないから,やはりこの差はカメラ側の性能差なのだろうと思われる.同じ5DMarkIIを使っている2本についてはアポマクロエルマリートの方がにじみが少ないのはアポクロマート補正の効果だろう.

マイクロニッコールはD800を使っているので当然有利なのであるが,ピクセル等倍で見てもチャートがほぼそのまま写っているように感じるほどで,性能に余裕がありそうだから,今までのカメラでは性能がフルに使い切れていなかったのかもしれず,古いレンズも侮れないということに気付かされた.

そう考えると残る2本も5DMarkIIの2200万画素センサーでは性能が十分に発揮出来ていない可能性もあり,将来もっと高画素のカメラが出たらもう一度テストして汚名挽回のチャンスを与えるべきだろう.

もっとも現在でもZEISSからはZF2マウントレンズが出ているし,さらに高性能なレンズがこれから出て来るらしいので,D800で使える高性能レンズが増えるからレンズ遊びだけでもお金と時間がいくらあっても足りなくなりそうでなんとも悩ましいことだ.

上から5DMarkIIにヤシコンのマクロプラナー100mmF2.8,ライカRのアポマクロエルマリート100mmF2.8,そしてD800にマイクロニッコール105mmF4をつけてISO12233チャートを撮影した物を上二つはピクセル等倍で切り出したもの.D800のは等倍で切り出した後にピクセル解像度が5DMarkIIと同じになるようにリサイズした.

撮影時の絞りは全てF5.6で撮影感度は5DMarkIIはISO1000でD800はISO1250で三脚に固定して撮影している.

結果は見ての通りで,下から順に解像感が高いと感じた.3本のレンズの解像度が実際にこれほど違うとは思えないから,やはりこの差はカメラ側の性能差なのだろうと思われる.同じ5DMarkIIを使っている2本についてはアポマクロエルマリートの方がにじみが少ないのはアポクロマート補正の効果だろう.

マイクロニッコールはD800を使っているので当然有利なのであるが,ピクセル等倍で見てもチャートがほぼそのまま写っているように感じるほどで,性能に余裕がありそうだから,今までのカメラでは性能がフルに使い切れていなかったのかもしれず,古いレンズも侮れないということに気付かされた.

そう考えると残る2本も5DMarkIIの2200万画素センサーでは性能が十分に発揮出来ていない可能性もあり,将来もっと高画素のカメラが出たらもう一度テストして汚名挽回のチャンスを与えるべきだろう.

もっとも現在でもZEISSからはZF2マウントレンズが出ているし,さらに高性能なレンズがこれから出て来るらしいので,D800で使える高性能レンズが増えるからレンズ遊びだけでもお金と時間がいくらあっても足りなくなりそうでなんとも悩ましいことだ.

D800とマクロレンズ

2013年1月28日 趣味

D800のAF微調節機能で手持ちのレンズのピント位置を確認し調節するついでにPC Micro-Nikkor 85mm f/2.8Dでどれくらい解像するのかと試し撮りをした.

Caputure NX2で100%表示してみて期待通りの素晴らしい解像感だったが,同時に他の手持ちのレンズはどの程度の写りになるのか気になり出してマクロレンズから比べてみることにした.

写真は上からPC micro 85mmF2.8D, micro 105mmF2.8, micro 105mmF4の順で撮影時の絞りはF5.6でホワイトバランスのみ揃えてピクセル等倍で切り出してある.他の絞りでの画像もチェックしてみたが,105mmF2.8だけがフレア気味で若干コントラストが低めだが,他の2本はほぼ同等の結果だった.

55mmのマクロレンズもF2.8とF3.5の2本を比較してみたが,開放絞りからほぼ同等の結果で,F2.8の方が明るい分有利なように思った.実は,F3.5の方は非AiタイプをAiに改造したものでこれがMFでは一番ということになっているらしいが,今回の比較ではF2.8との差はあまり感じなかった.情報ではAF-S 60mm F2.8 Micro-Nikkor ED G Nが今の一番らしいのでいつか手に入れたいと思っている.

今回の比較で,D800のRAWのデータ量が多いためにiMac本体のメモリ不足が露呈した.CPUは2.93GHzのCorei7でも待てない程遅いという事はないのだが,8GBのメモリでは比較のために画像を3枚同時に開くとメモリ不足のために処理速度が低下してしまうのだ.これからはメモリを増設するか,iMacを買い換えるかで考えることになりそうだ.

Caputure NX2で100%表示してみて期待通りの素晴らしい解像感だったが,同時に他の手持ちのレンズはどの程度の写りになるのか気になり出してマクロレンズから比べてみることにした.

写真は上からPC micro 85mmF2.8D, micro 105mmF2.8, micro 105mmF4の順で撮影時の絞りはF5.6でホワイトバランスのみ揃えてピクセル等倍で切り出してある.他の絞りでの画像もチェックしてみたが,105mmF2.8だけがフレア気味で若干コントラストが低めだが,他の2本はほぼ同等の結果だった.

55mmのマクロレンズもF2.8とF3.5の2本を比較してみたが,開放絞りからほぼ同等の結果で,F2.8の方が明るい分有利なように思った.実は,F3.5の方は非AiタイプをAiに改造したものでこれがMFでは一番ということになっているらしいが,今回の比較ではF2.8との差はあまり感じなかった.情報ではAF-S 60mm F2.8 Micro-Nikkor ED G Nが今の一番らしいのでいつか手に入れたいと思っている.

今回の比較で,D800のRAWのデータ量が多いためにiMac本体のメモリ不足が露呈した.CPUは2.93GHzのCorei7でも待てない程遅いという事はないのだが,8GBのメモリでは比較のために画像を3枚同時に開くとメモリ不足のために処理速度が低下してしまうのだ.これからはメモリを増設するか,iMacを買い換えるかで考えることになりそうだ.